-

日期: 2024-06-04 | 來源: 歐亞高鐵站 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

普通人的認知中,有海港的沿海地區,往往因為坐擁全球貿易海運網絡之便,經濟上更為發達,而內陸地區則相對落後。然而,德國的發展路徑卻完全顛覆了這種認知。

德國境內,沿河的內陸城市發展比肩甚至超過沿海城市非常普遍。目前德國GDP前大拾的城市中,只有漢堡和不來梅兩個北部沿海城市,其他八個全是內陸城市,甚至不乏山城。但其他非臨海城市有壹個顯著特點——縱使位於遠離大海的內陸腹地,內河航運卻可實現穿城而過(慕尼黑除外)。發達的內河航運,是德國內陸崛起的關鍵之壹。

目前每年德國內河年貨運總量超過2億多噸,占貨運總量的接近叁成,而德國內河航運中80%的轉運量都集中在萊茵河上。內河航運對德國有多重要?舉個例子,2018年極端氣候導致萊茵河水位大幅下降,可以造成德國GDP直接減少近0.3%的嚴重後果。說內河航運的繁榮指數是德國經濟的晴雨表毫不為過。萊茵河全長只有1232公裡,只有長江的六分之壹,但它的航道全線能讓1350噸的船暢通無阻,年均貨運量保持3億噸以上,排名世界第肆。萊茵河是德國內河航運的主線,但在德國境內,還有連通多瑙河的美因河以及溝通大西洋和波羅的海的基爾運河同樣著名。水頭差超過百米,新建拾多座水壩的人工運河鑿通後,萊茵河與多瑙河的牽手也使得德國企業擁有了更大的市場和戰略縱深,以此為國民經濟乃至歐洲發展提供著源源不斷的德國動力。

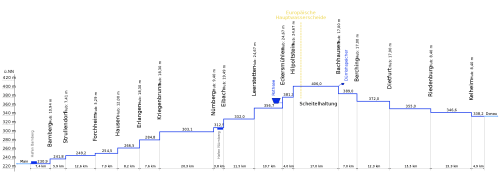

(萊茵-美因-多瑙河水運工程梯級開發示意圖。由此可見水頭高差較大,開發難度系數高。歐洲人在當時攻堅克難的精神令人欽佩。自此,不僅西歐,東南歐也開始享受起“運河紅利”。贛粵運河的方案相較於此,更為平緩)

除此之外,眾多小水道和運河也不斷豐富著德國內河航運的網絡密度。筆者曾參觀過幾家著名德國車企的生產流程,其中重要的鋼鐵和鋁合金原材料,多為內河運輸而來。得益於內河航運的重載屬性和嚴格的監管,德國境內鮮有貨車超載超重的情況,因為重物盡量走水運,由此也為公路交通有序化、安全化、甚至是高速化奠定了基礎。用聯系性的眼光去審視就能發現,

德國水運似乎像機器中的壹枚核心齒輪,以自己的可靠運轉帶動了聯動齒輪組有序穩定的轉動。

這點值得我們深入研究學習。

(橫貫歐洲的萊茵-多瑙運河,在海事圖上顯得尤為明顯。它的連通,使得歐洲大陸腹地的地區有了廉價運輸的選項,同時也為富庶的西北歐與新入伙的東南歐協調發展創造了可能)

只不過,當下的地緣形勢讓德國人眉頭緊縮。曾經,來自俄羅斯的廉價天然氣,低成本水運的助力,科工為導向的教育體系,手把手祖傳的技藝,組成了“德國制造”的精工底氣。如今,北溪斷氣,能源轉型,德國倍感焦慮。如果能讓德國人許個願,他們是多麼希望,北溪可以埋在內河裡,而不是埋在海底。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見