-

日期: 2024-09-24 | 来源: 36氪 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

为了吸引大家,小觉曾经尝试只发八张图片。缺一张带来的“不适感”会让滑过的朋友因为强迫症多停留一会儿,获得更多注意力就有可能带来更多的赞和评论。

原本是策展人的自我表达,现在却被观展人的喜好困住。热闹的点赞提示并不能让小觉感到充实,大家都以为她过得很好,活力无限、尽情享乐,事实上内耗和一地鸡毛的现实并没有人能够关心到。

在lululemon发布的《2024年幸福感报告》中,有51%的受访者也同样表示,“已疲于伪装自己一切都好”。

社会压力居高不下,尤其影响心理健康

“所以我关闭了朋友圈。一面维持互联网社交的完美形象,一面又要在现实中给自己的糟糕生活缝缝补补,压力很大。内心偶尔会希望有人发现我关闭了电子社交,能够关心现实的我到底发生了什么。”社交压力和网络空间带来的紧绷最终让小觉选择用三天可见把这场个人展览的观众变成自己。

经历这种社交倦怠、压力和孤独的并不止小觉一个人。

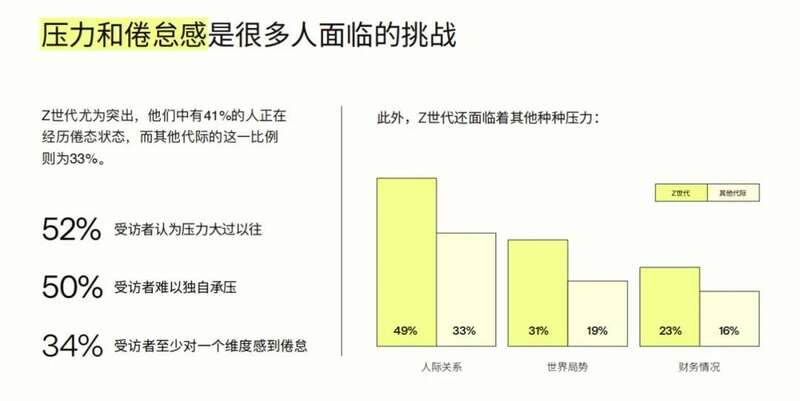

lululemon的幸福感报告中显示:中国大陆地区,49%的Z世代在人际关系方面感到压力,远高于其他代际的33%,他们中66% 的人希望其表达的各种情绪都能为社会所接纳,而不是只有精装的九宫格美图。

“仅三天可见”侧面反映了年轻人们倾向于关闭电子社交窗口,逃离互联网的完美滤镜带来的社交压力。

压力和倦怠感是很多人面临的挑战

同样想要隐匿自我来避免社交压力的年轻人还选择了成为“momo”。

他们在社交网站上用着相同的恐龙头像和“momo”昵称,大隐隐于市,不仅不必再精装自己的社交账号空间,也不用再担心暴露身份或者被朋友亲人发现自己在互联网留下的痕迹。没有个性的展示也意味着不用疲于维持某种人设。

更进一步者,开始追逐起“数字极简主义”和“戒断手机”的新潮流,媒体上关于“一个月不用手机”的报道频频获得高赞,实践者努力让通讯工具回归通讯本身,摆脱社交媒体上精心打造的景观带来的攀比和焦虑心理,重新拾起对美好现实的敏锐感知力。

当下社会,活在各种精装社媒空间里的年轻人,太像一只五彩斑斓的彩蝶,在小红书、微信、抖音各种信息花园里装饰自己的翅膀。但算法的茧房、量化的点赞和永远隔着屏幕的线上关心,让“电子蝴蝶”们开始飞不动了。

在这场“社交隐匿”和“数字戒断”的浪潮中,他们换上统一的伪装颜色或是关闭手机,停止振翅,进入了一种“停止对外展览”的全新状态。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见