-

日期: 2024-10-29 | 来源: 科工力量/队长手记 | 有0人参与评论 | 专栏: 神州十号 | 字体: 小 中 大

SpaceX星舰

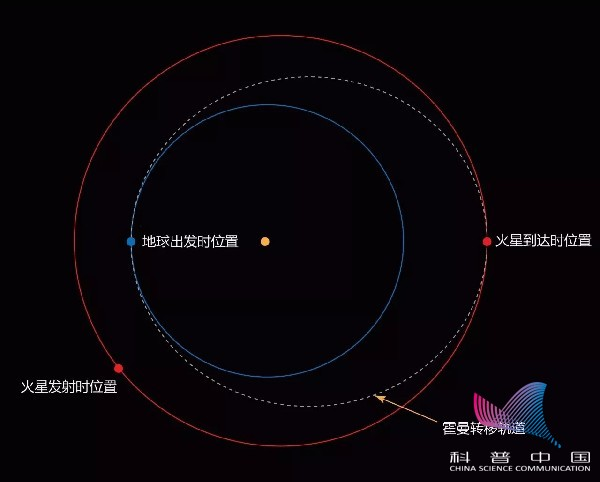

星舰已经代表目前乃至未来10年甚至更长时间人类火箭的最高水平,但作为以甲烷和氧气为燃料的航天器,其性能也受限于化学反应能量“羸弱”的天花板。以从地球前往火星为例,航天器只能在每26个月出现一次、地球和火星位置满足“霍曼转移轨道”要求的窗口出发,否则将会在途中浪费大量燃料,导致有效载荷急剧降低,失去实用价值;与此类似,返程也须等待窗口时刻。地球和火星之间往返一趟的时间,长达数年。

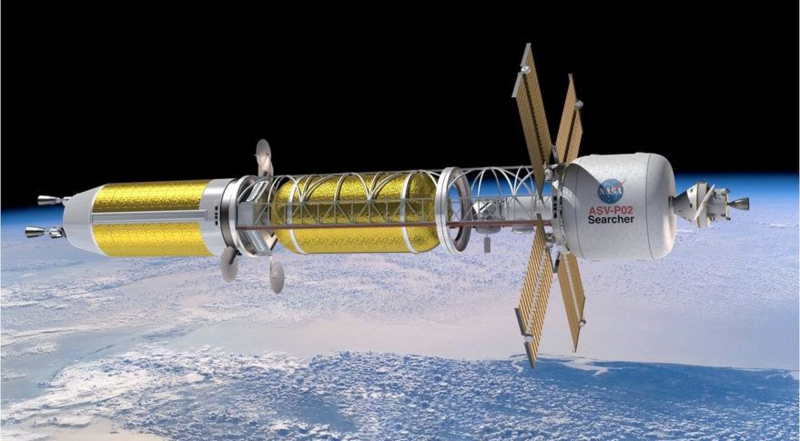

核能发动机则通过核反应产生的高温加速气体(例如氢气)产生推力,或由高温发电后再利用电场喷射燃料。前者就是王浩泽论文提及的核热发动机,而后者则是核电发动机。两者难度差别不算太大,且优势互补。核热发动机推力充足、爆发力强,适合时间敏感的人员运输任务;核电发动机相对“温柔”,但燃料利用效率高,适合大宗货物运输。

无论推力、速度还是燃料利用率等关键指标,核能发动机都是碾压化学能发动机的存在。据测算,使用核能发动机的航天器,最短90天左右即可完成地球和火星之间的往返,这个时间甚至只有我国空间站乘组执勤时长一半。

国外一种核动力飞船构想

人类早在上世纪60年代就意识到核能航天发动机的巨大优势并开展一定探索,但由于当时核物理、材料、控制、电子、辐射管理、防护、空间科学以及工程等方面水平有限,没有修成正果;而如今再启动相关研究,条件已经更加成熟。

一方面是上述学科都取得了重大进步,另一方面,也得益于以商业航天为代表的新生产关系和生产力出现,大幅降低了进入太空开展相关科研、试验、建造和运营的成本。毕竟基于安全和建造难度等方面考虑,建造和运营核动力航天器的“太空港”最好设置在太空中,人员和货物依旧通过传统化学能航天器完成天地摆渡。因此,大运力、低成本的商业化传统火箭虽然性能被核动力航天器“吊打”,但依旧是不可或缺的共生产品。

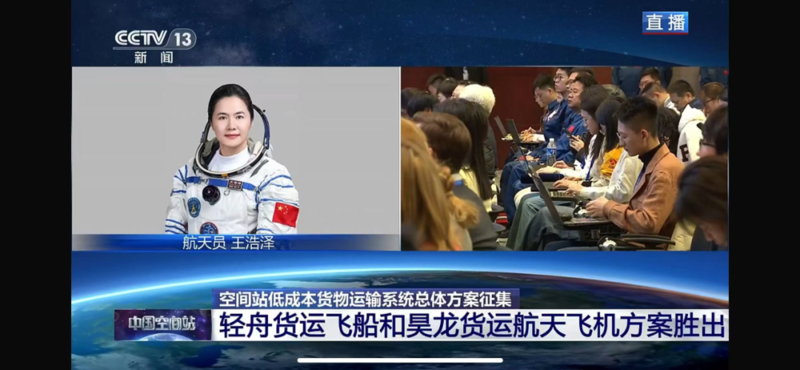

说起商业航天,神舟十九号任务发布会的另一条消息值得关注。这代表了我国扶持商业航天非常直接、非常接地气的举措。

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见