-

日期: 2025-01-27 | 来源: 知识分子 | 有1人参与评论 | 字体: 小 中 大

对于这次舆论普遍提及的“麻药不麻”问题,《医学界》引用医护人员的说法,手术中的病人还能感觉到“开刀”,医生不得不加大麻药剂量,病人醒来的时间又延后。

2023年江苏大学药学院金兴成及其同事在《安徽医药》发布的一篇论文《合肥市某三甲综合医院医师/药师对国家组织集中采购药品用药行为的影响》中也提到,“某一类国家集采药品与原研药在临床疗效上确实有着明显差距,例如部分麻醉药和国产抗生素,临床医生表示效果确实欠佳,不宜临床使用,需严格把控一致性评价。”

对此,张星一认为这些麻药是否存在生物利用度不足还需要更多数据和论证。“麻药一般是注射剂型,生物利用度接近百分之百,麻不麻跟每个人的体质和病理状态关系较大。不同级别的麻药,每个病人当天身体状况的差异,表现出的麻醉情况都有差异。仿制药替代过程中,临床医生在使用中也需要不断熟悉具体药的特性,按照药的特性对患者用量进行微调。”

江苏省人民医院主任医师白剑峰也在社交媒体上补充了自己的临床观察,一些药效不佳的肌松剂“导致腹腔空间非常小,手术操作困难”,医生不得不再加一支,有时加到3支,大大增加了手术风险,“有人说肌松剂效果不好是个人感官,但是统计一下大医院今年和集采前的肌松剂使用量差多少,如果我们现在开胆囊用的肌松剂是之前的两倍甚至三倍,不是很能说明问题吗?”

我们一直在疯狂地补课,弥补仿制药监管和生产的不足。同时,还持续面临新的问题,老龄化加快,病患数增加,医保资金有限。这种背景下,仿制药的替代也在提速。

张星一认为一刀切自有其无奈,“即使仿制药比原研药便宜一半,但是基于过往的口碑和用药习惯,很难替换原研药市场。因此医保局出来扮黑脸,他们的思路是,只要带小蓝标的(通过一致性评价)药物都是一样的,那我只用关注价格就好。”

但无可否认的是,这种飞速甚至一刀切的管理政策,意味着药品一经中选,该医院相关疾病领域的患者几乎全部换用中选仿制药,忽略了患者特点、疾病严重程度和药品特殊性,失去更多选择权的情况下,一些患者和医生出现不适是必然的。

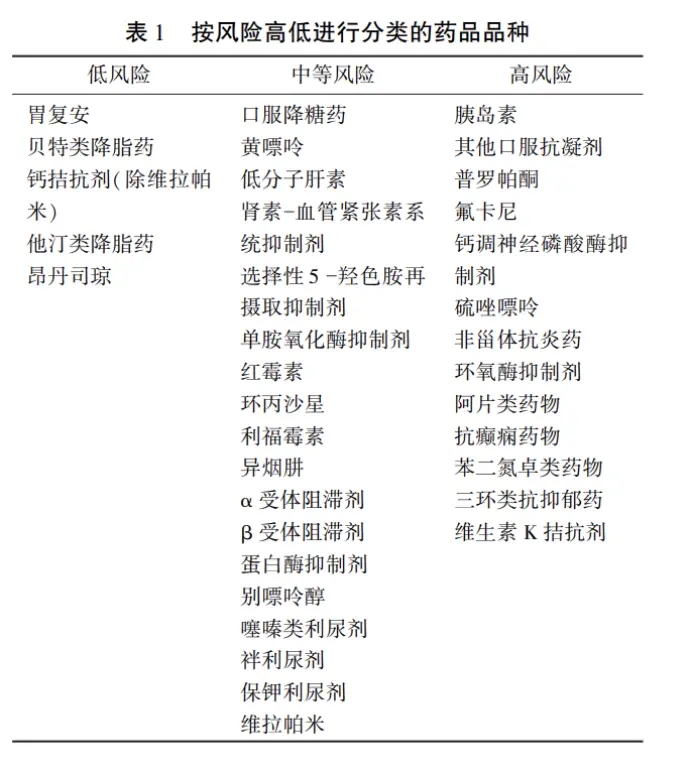

论文《域外典型国家药品使用环节仿制药替代促进政策的经验及启示》介绍,一些临床如果不合理用药就会导致严重不良反应,研究者将这些药物进行了低风险、中风险、高风险三大类的分类,而英国、德国等基于风险管理理念、依据风险大小对仿制药替代实施分类管理。

图源:《 域外典型国家药品使用环节仿制药替代促进政策的经验及启示》,中国卫生政策研究

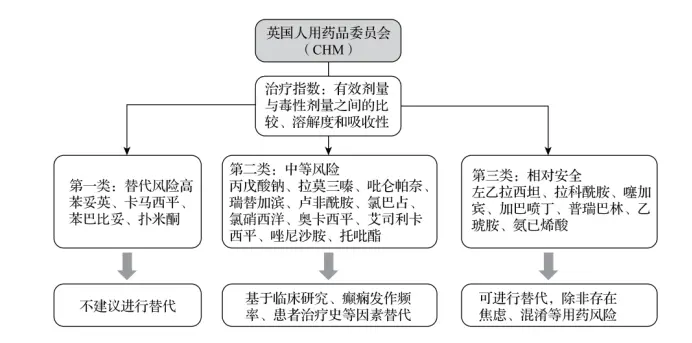

以替代风险高的抗癫痫药物为例,英国又进行了分类,分为替代风险高、中等风险和相对安全的药品,对不同类别给予不同的替代建议,帮助医生和患者决定。

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接: