-

_NEWSDATE: 2025-02-07 | News by: 新乡土 | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE

其实,现实生活复杂又平淡,大概率也没有影片中那么多跌宕起伏和惊心动魄。在家庭中出现吵嘴和观念冲突时,每个人站在自己的立场和经验上都能讲出道理。其实人生的路没有是非对错,但是不同阶段的人一定有不同经验,产生对事物不同的看法。在此,笔者想讨论,在现实中是否可将“到底谁对”的冲突和对立转换成和平的讨论,即隔代差异是否可以通过理解尊重、沟通交流加以缓解和改善。

二、代际冲突根源一:客观代沟与主观情绪

比如,老一辈人经历过物资匮乏的年代,养成了节俭的习惯,剩饭剩菜舍不得倒掉,即使已经放了很久,也觉得热热还能吃。而年轻人生活在物质丰富的时代,更注重食品安全和健康,认为变质的食物就该扔掉,不然容易吃坏肚子。

观念指导语言与行为。所有人都知道两代人之间必然有代沟这一社会事实,但对代沟产生的原因并不去深究,或者是泛泛而谈。在说不通的时候,更多人会使用“咱们之间有代沟,不跟你说了,说也说不通。”来结束对话。代沟一词并不是新事物,早在20世纪60年代末美国人类学家玛格丽特·米德在所着《代沟》中就提出了这个概念。狭义指父母子女之间的心理差距或心理隔阂,而对代沟产生的原因则又会牵扯到老生常谈的社会变迁、时代烙印、青年年轻气盛自以为是等等。但是除了时代巨变外,当下年轻人和老一辈之间的矛盾真的就只是代沟的原因吗?如果有代沟就代表必然有矛盾,那么没有家庭会是和谐太平的。在面对观念差异时,代沟变成了年轻人不想与父母沟通的挡箭牌,也变成了父母一意孤行说教的利器。因此,不应把所有矛盾冲突产生的责任都推给客观代沟,我们自身应思考是否对父母长辈的话先接受理解再进行输出,父母长辈也应思考是否对孩子的客观现状评估后再进行指导建议。如果每个人都站在个体自我的角度上去谈论问题,那么只会激化问题,最后不欢而散,并不会讨论出有效的、解决问题的办法。

语言与表达本身也带有力量。当“为你好”的长辈遇上习惯上网冲浪的年轻人,语言表达习惯的不同也会产生矛盾。长辈的苦口婆心被曲解为多管闲事,而年轻人的年轻气盛正好助力不吐不快,在“话赶话”的情况下,一点点小矛盾也会一触即发。长期的网上交流看似快捷便利,实则也有其局限性。在网络上的双向反馈是屏蔽或有延时的,在长期失去了面对面交流的情况下,人们会逐渐忽略了我们说话之后对方的反应和感受,形成了习惯后,就只顾先表达出自己,而不顾及话语的力量与对方心理感受。交流时偶然间因某些词语、议题造成的情绪激动,就会占据理智,不顾及父母、对错、世俗,产生情绪型争执,俗称“在气头上了”,也会说出伤人的话。在春节走亲访友期间,面对代际沟通时,需要讲究策略与方式方法。老一辈条件艰苦但是情感丰富,年轻一代物质的极大丰富并不意味着情感体验丰富。老一辈要站在子女的角度上说点鼓励年轻人的话,对其给予理解和尊重,对不好的行为要摆事实讲道理,做到传承传统文化精华;年轻一代也要放宽心,在与长辈交流期间不能追求各种极端,一味地放大自我或压抑个性都是对长期的自我心理发展不利的。并非“与我不同”就等于“与我对立”,也不是“与我不同”就一定是不理解不支持的态度。与其采用回避、争吵、冲突,不如从极端走向缓和,先听一听过来人的想法,也许会有新的启发。

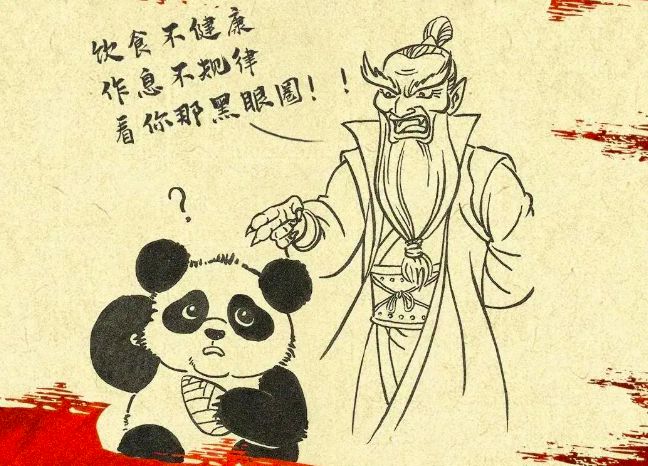

(哪吒2宣传海报)

三、代际冲突来源二:对无解命题争对错

除了上述的代沟和沟通方法之外,很多时候年轻人和老一辈都会发现真的“互相讲不通”。由于两代人的生活环境、成长历程不同,形成的三观也一定不同 。子代和父代两方都认为自己说的就“一定是对的”,很多时候聊天就眼花了“争对错”。但人生并非数学题,一定能算出正确答案。父母不希望孩子走弯路,但有的时候孩子的选择就是人生的必选项。当面对这种“分歧题”时,好像做多少沟通都是无解的。比如,在职业选择上,父母那辈人普遍认为公务员、教师等体制内工作稳定,是理想职业。而年轻人可能更向往新兴的互联网行业,追求创新和挑战,认为能实现自身价值。父母觉得互联网行业竞争大、不稳定,年轻人觉得体制内工作按部就班、缺乏激情,双方各执己见,互不相让。再例如,孩子想创业,父母坚决反对。父母觉得创业风险大,可能血本无归,不如找份安稳工作。孩子却认为这是难得的机会,能实现自己的抱负。这种情况下,很难说谁对谁错,因为双方出发点都是好的,只是观念不同。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见