-

日期: 2025-02-23 | 来源: 幕味儿 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

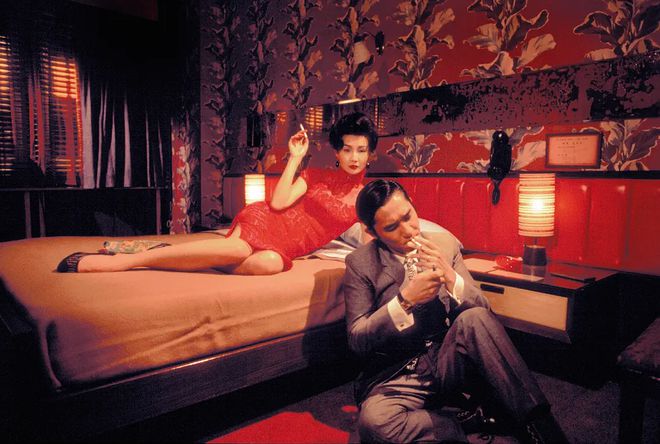

表面上看来,王家卫追求电影时间上的断裂和碎片化,但是倘若将这些具有后现代主义义素的“断裂”和“碎片”重新组合并拼贴在一起,则又是一个完整的事件整体。

《花样年华》中1963年新加坡的几场戏,先是周慕云在房间中找寻丢失的东西,然后时间跳切至之前苏丽珍曾来过房间拿走了鞋子,观众才知道周慕云究竟丢了什么,更重要的是,时间上的碎片和重组呈现出了两人的情感和内心世界,通过断裂的时间形成事件的张力。

《阿飞正传》中最后梁朝伟出场的镜头堪称经典,虽然张叔平曾言梁朝伟事实上拍了很多戏份最后被剪只剩三分钟, [2] 无论内中剪辑的情况如何,但是从影片反映出的是在同一个历史时间下茫茫人海中的不同风景,人与人之间也许素不相识,也许辗转相认,但是都忙碌着各自的生活。

在一个既定的事件之外着意增加一个片段,用额外的时间拼贴出更为广阔的历史时间,可谓王家卫的神来之笔。

在文学上,王家卫受到阿根廷小说家曼努埃尔·普伊格 (Manuel Puig) 的影响,普伊格将南美的“爆炸文学”和电影电视等艺术形式混搭在一起,使王家卫印象极深,并学习他“拼合零碎片段构成情节”的艺术, [3] 成为他时间跳切的艺术来源,也形成了以时间拼贴历史的影像独特性。

二、空间叙事:城市的诗意

如电影时间一样,电影空间也是王家卫电影中重要表达方式和表现手段,香港,作为都会城市本身就是一个不折不扣的空间概念,成为“六十年代三部曲”的发生背景。

在此基础上,王家卫又将作为庞大空间的香港分割成为多个小型空间,以散点空间的方式完成日常生活叙述并不断寻求空间对于影片中事件发生发展的叙事推动作用,在王家卫的镜头中,香港、城市、空间缺一不可,三者共同建构了“六十年代三部曲”最活跃、最生动的叙事逻辑。

在“六十年代三部曲”中,日常生活的主要发生地是香港,香港作为城市空间承载了三部电影中的叙事功能,成为重要的叙事元。

1960年代的香港经济上取得了一定的成绩,但是社会生活却跟不上经济的脚步, [4] “双十节”事件 (1956) 、天星小轮事件 (1965) 和1967年罢工都与香港人的身份问题紧密相关,也成为王家卫关心的问题。

作为地理意义上的城市空间,香港本身之于王家卫而言就存在着某种“根”的隐喻,一方面,王家卫大部分的童年时光在香港度过,他身上的香港印记不可谓不深,1960年代的香港早已印刻在导演的潜意识中并成为王家卫的身份之根,另一方面,如福柯言,重要的不是话语讲述的年代,而是讲述话语的年代,“六十年代三部曲”拍摄于1990年代之后并新世纪之初,这期间对于香港而言最重要的事件莫过于主权的交接,《花样年华》中插入戴高乐访问柬埔寨的镜头本身就是对香港殖民语境的影射。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见