-

日期: 2025-03-06 | 来源: 央视新闻 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

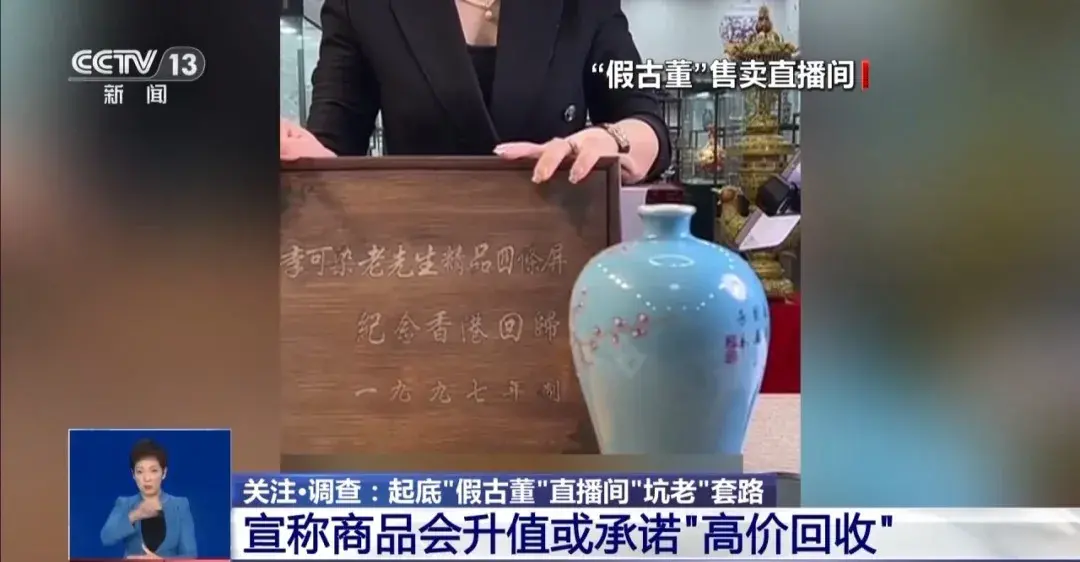

今天以几百、几千元的价格拍下这些字画、纪念币等商品,几个月后主播团队将以几百万的价格回收,或今后将成千上万倍增值,是吸引老人深陷直播间的常见话术。

套路三:规避审查,不断开新店铺

主播通过开小号、新号甚至引流至微信群聊等渠道,分散资金流,规避用户举报及相关审查。

02

一口一个“爸妈”

起底网络主播“卖惨”骗局

现在,刷直播已经成了不少人打发闲暇时间的方式。而直播间中一句句“爸爸妈妈”,是否让老年粉丝觉得亲切呢?

主播们常常利用“亲情攻势”拉近距离,一转头就在直播中编造苦情故事,雇演员演绎剧情,装出正气凛然的样子帮他人调解纠纷、解决问题等,打造“正能量”人设。最终把产品融入剧本卖货,利用老人同情心骗取巨额利润。

骗取信任,让老人掏光养老钱

上海退休后独居的唐女士,关注了一位“正能量情感男主播”。此人每天都会“偶遇”夸张的悲惨故事,并热心“帮助别人”,而解决问题的方式就是直播卖货。

从第一步免费的小红心,到直播间打赏,唐女士在直播间的消费也慢慢多起来,买回来各种玉石手串、项链等,还有各式各样的养生保健品。

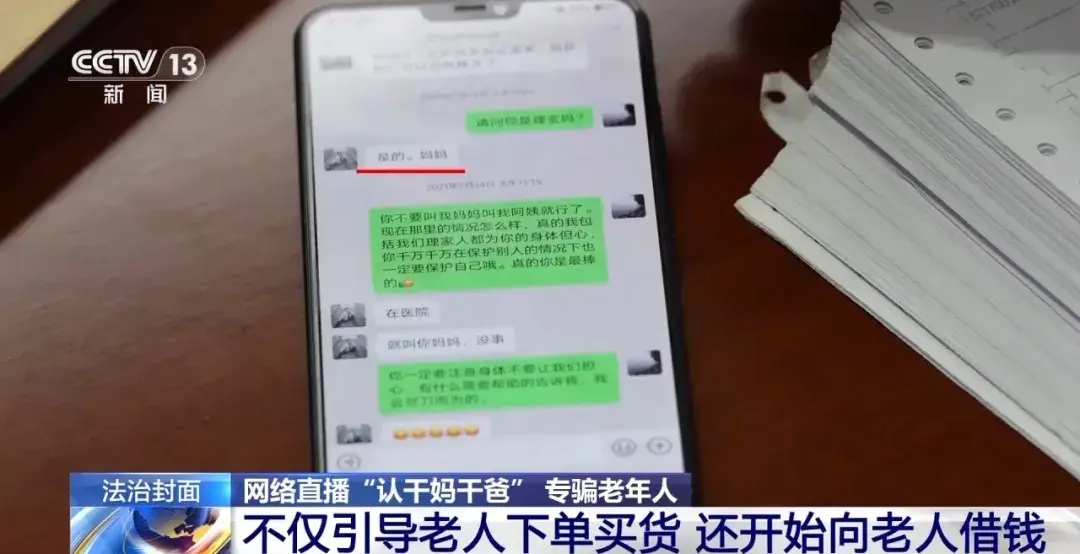

男主播的“售后”服务也很“到位”,他私下加上唐女士的微信,直接叫“妈妈”,并编造各种理由向老人“借钱”:没钱回家,胃癌看病,女友怀孕……

日渐拮据的唐女士也开始向亲戚借钱,亲戚察觉到主播疑似骗子,想去报警,唐女士竟极端地说“报警就不活了,就去跳楼”。

就这样,唐女士辛苦半辈子攒下的养老钱被“干儿子”借了个精光,还欠了不少外债。

如何提高

老年人对新骗术的认知?

如何有效将沉迷直播间的老人拉回现实生活?中国互联网协会法工委副秘书长胡钢认为,老年人沉迷于直播间的假古董,反映出网络环境下的老年人权益保护问题。“老年人的权益保障没有适应新的经济、文化、技术等发展节奏和步伐。比如未成年人网络保护条例,强调网络的分级分类管理,那么是不是可以规定六十岁以上的老年人,无理由退货时间翻一倍;七十岁或者几十岁以上的老年人有绝对的反悔权。”

从网络生态治理及直播内容管理的角度来说,胡钢认为,对销售此类商品的直播间,还应加强行为监管,最终通过政策、法律的完善遏制乱象,各方面要共同发力。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见