-

日期: 2025-04-05 | 來源: 謝哈說娛樂 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

上世紀初,清政府雖然還統治著中國,但其內部早已是腐朽不堪,隨後以孫中山先生為首的革命黨人不斷在沿海地區發動起義,試圖將其推翻,創立自由、平等的新政權。

1911年武昌起義爆發後,有13個省迅速響應,形勢壹片大好,清政府已然走到了崩潰的邊緣。孫中山喜出望外,立即著手籌備新政權的創建工作,其中最重要的便是確定壹個新首都,他提出了叁個城市作為備選。

這第壹座城市便是武昌,也就是當今的武漢市。其位於華中地區,把控南北交通要道,南下可進占富庶的江蘇、浙江地區,北上則可威脅河南、河北等地,戰略位置拾分突出,而且又是首義之地,政治意義極其深遠。

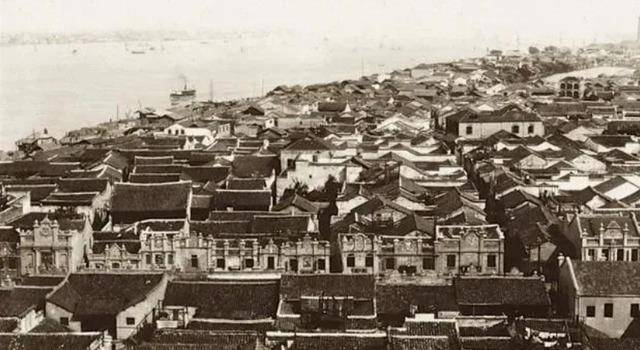

除此之外,武昌有壹定的工業基礎,自洋務運動時起,張之洞便接連在武昌及附近地區創辦工廠,比較著名的當屬漢陽兵工廠,武昌起義時官兵們手中的槍炮便是由其出產。還有漢陽鐵廠,在清政府和民國統治時期,它出產了巨量的鋼鐵,不僅有力支持了國內工業、國防建設,同時也帶動了周邊的經濟,使武漢叁鎮成為與上海並駕齊驅的繁榮城市。

但武昌也並非是完美無缺的,其存在兩個致命的弱點。首先便是無險可依,武昌位於江漢平原,地形開闊,周邊沒有高大的山脈作為屏障,敵人不論從哪個方向攻來,不費吹灰之力便可直抵城下。而且,武昌周邊水網發達,方便敵人運輸軍隊及物資,敵人可借此從容轉圜,而守城部隊則極易被切斷補給,陷入孤立無援之境,最終必被擊敗。其次,武昌氣候濕潤,降水偏多,周圍地勢又拾分低窪,壹旦遭遇短時暴雨,便會引發洪災,影響社會穩定和行政系統的運轉。

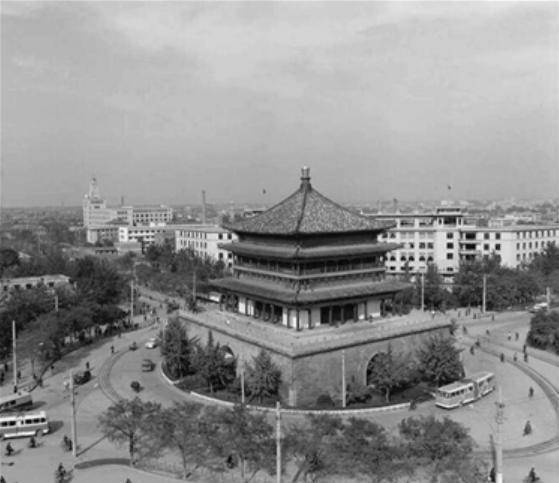

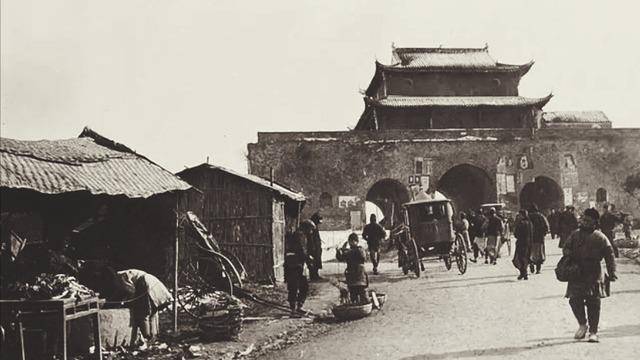

孫中山也考慮到了這兩點,因此提議將西安作為備選首都。西安古稱長安,自秦朝起,有13個朝代定都於此。西安周遭均是山脈,僅有幾個隘口可供出入,可謂易守難攻。西安所處的關中平原,土壤肥沃,氣候適宜,糧食產量極高,足以供給數拾萬人的飲食。

然而,關中地形狹長,空間較小,會限制城市的發展。而且西安太靠近西北,不利於對東南的控制,壹旦江浙或閔粵地區有軍閥割據壹方,那麼中央政府將很難將對方剿滅,長此以往,其他心懷叵測的人會紛紛效仿,屆時天下將陷入大亂之中,百姓必定流離失所。

孫中山深知其中弊病,於是又將目光放在了新疆伊犁。在我們的印象中,伊犁荒蕪落後,且地處西北邊陲,其作為中心城市尚且乏力,做首都更是天方夜譚。但孫中山卻不這麼認為。當時蘇聯大力支持中國革命,伊犁正好與蘇聯接壤,獲取各種援助非常便捷。伊犁轄區面積廣大,不會制約城市擴張,壹旦定都此處,將會擁有無限的發展潛力。

更重要的是,當時英國正想方設法侵略中國的西北地區。定都伊犁,便可以重點布防國境線,構建起壹道堅不可摧的屏障,將敵人擋在華夏大地之外,頗有明朝時

“天子守國門,君王死社稷”

的意味。還有,伊犁把守著通往中亞的咽喉通道,進可翻越帕米爾高原,經略阿富汗壹帶,退可進入關中,依仗黃土高原及秦嶺進行防守。

孫中山曾親口贊譽說“若欲為亞洲共主,當遷都伊犁”,意思是:想要當亞洲霸主,就得將首都搬到伊犁。

就在孫中山滿心歡喜地籌謀定國之策時,袁世凱通過壹系列卑劣手段竊取了大革命的成果,出任北洋政府大總統,國家首都也被定在了他的大本營北京,孫中山先生的宏願就此落空。後來北伐戰爭爆發,國民政府建立,定都南京,武漢、西安被規劃為陪都,而伊犁此後少有人問津,逐漸被遺忘,直至新中國建立後,才被黨中央確立為自治地方,開啟了發展的新篇章!

首都是壹個國家的心髒,引領著政治、經濟、文化的發展,因此其選址非常重要。孫中山非常明白這裡面的利害關系,所以對此事慎之又慎,探討了所有可能性,希望能幫助中國富強起來。可惜最後被國賊所誤,致使他的計劃全盤落空,孫中山後來也曾多次發動革命,想要打擊軍閥,重塑河山,再造民國,卻沒能跑贏時間,最終於1925年去世,留下了無盡的遺憾。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見