-

日期: 2025-05-15 | 來源: 把科學帶回家 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

淡紅墨頭魚壹般只能長到14厘米,是最早的魚療物種(圖片來源:commons.wikimedia)

更為常見的“魚醫生”壹般有大口似真小鯉(Cyprinella macrostomum)和雙孔魚(Gyrinocheilus aymonieri)。雙孔魚又叫星子魚或者青苔鼠,是原產於我國雲南以及中南半島的淡水魚類。不過這些魚的價格和進貨成本比較高,所以很多魚療店會轉而使用更為常見並且價格更為低廉的魚苗——羅非魚。

羅非魚(Oreochromis)其實是慈鯛科非鯽屬及口孵非鯽屬數種魚類的統稱,它們的適應能力極強,不僅能在湖、河、池塘的淺水中生存,也能生活在入海口或者近岸沿海的鹹水中。並且它們的食性極廣,無論是藻類還是微小動物都能吃得下。當然,它們也能啃食人體的死皮。

不過羅非魚更多時候是以這種形式出現在我們面前的(圖片來源:網絡)

無論是哪種溫泉魚,在“退役”之後都會被直接扔掉,並不會做成菜端上餐桌。其最主要原因還是因為不劃算,零食類小魚幹對原料的需求量極大,而這些零星死亡的小魚苗根本不足以成為穩定的貨源。大部分正規廠商制作小魚幹的魚類其實是海洋中的鳀魚,都是遠洋打撈後再運往廠家生產的。

鳀(tí)魚,俗稱“海蜒”,雖然體型小,但營養價值高,口味鮮美(圖片來源:pixabay.com)

不管是外形、種類還是口感,溫泉魚和零食魚的差別都很大,我們不必擔心“人吃魚吃人”的內循環。另外我們也不用恐懼溫泉魚會傳染艾滋病或者乙肝,因為病毒壹旦離開了宿主細胞,很快就會死亡,通過魚療傳播這些傳染病的可能性微乎其微。

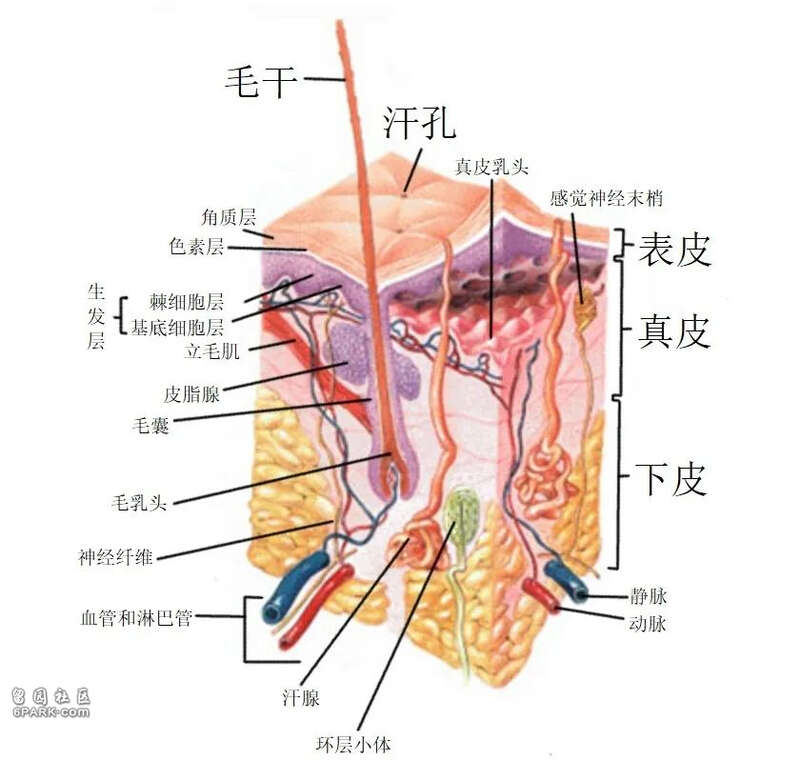

但溫泉魚療也並不能稱得上足夠安全,雖然維多利亞的個案有些極端,但魚療確實存在感染皮膚病的風險。這些小魚主要啃食的是我們皮膚的表皮層,但也有可能會觸及到真皮層。魚壹旦咬破皮膚,感染輕重就很不確定了,如果遭遇類似金黃色葡萄球菌等危險細菌就非常糟糕了。

- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見