-

日期: 2025-05-16 | 來源: 央視 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

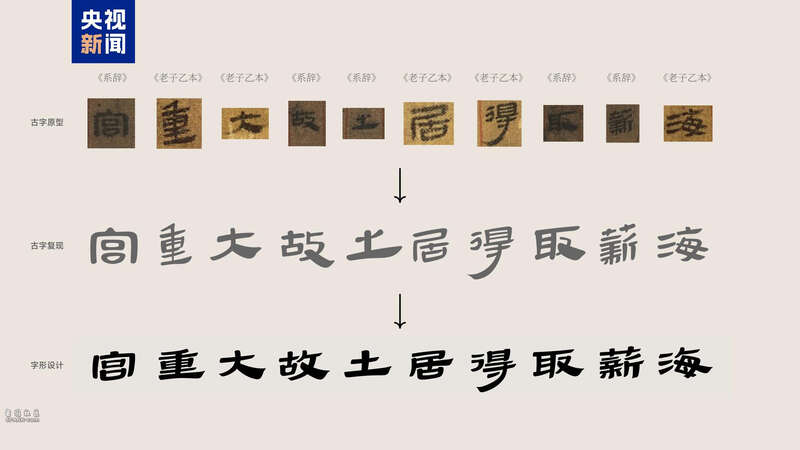

△“馬王堆新漢隸”字體展示。

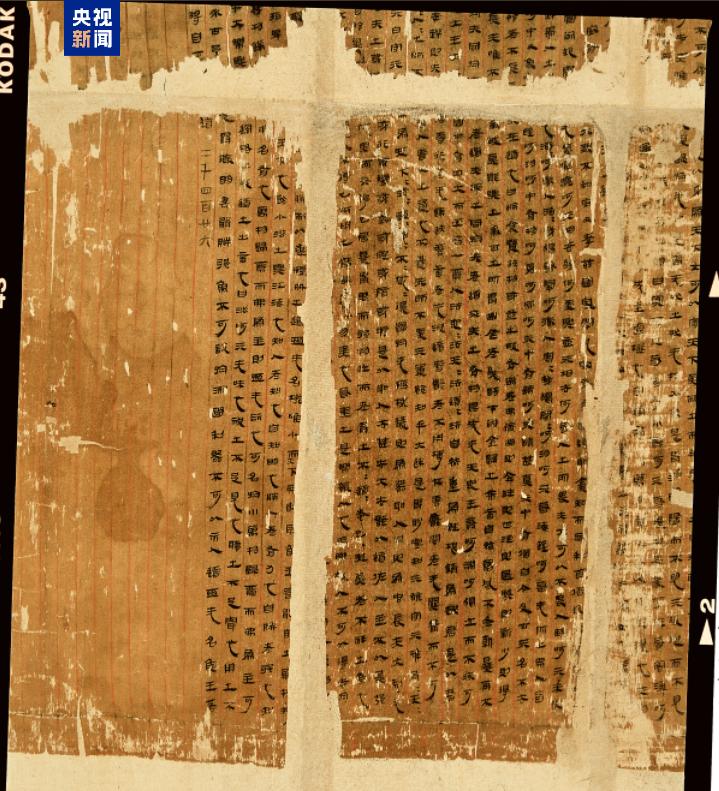

1973年經過科學發掘,馬王堆漢墓叁號墓出土了大量帛書,包含《老子》甲、乙本、《周易》等52種文獻,帛書及殘片上可辨認的漢字共計13萬余字之多。

△馬王堆漢墓出土的帛書《老子》局部。

據考證,馬王堆帛書抄寫的年代從戰國晚期跨越至西漢初期,中國古漢字演變為現代漢字的重要轉折正發生在這壹歷史時期:漢字形態逐漸由線條圓轉、依類象形的篆書,轉向點畫頓挫、橫平豎直的隸書,又稱為“隸變”。研究學者將馬王堆帛書中的書法分為篆隸、古隸、漢隸叁種,視其為漢字由篆轉隸的重要研究材料。

為了讓帛書“活”起來,湖南博物院與馬欄山文化數字化創新中心共同組建了由書法專家、文字學學者和字體設計師組成的跨專業團隊,以馬王堆帛書中的漢隸字體作為創作藍本,通過贰次創作和標准化設計,輔以AI生成模型,構建“馬王堆新漢隸”標准字體庫,預計今年6月中旬通過公益授權等方式在公共服務領域落地應用。

(總台記者 姜文婧 王廣蓉 婁超)- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見