-

日期: 2025-05-28 | 来源: 澎湃新闻 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

1996年,尤尼斯拿到了丈夫的死亡证明文件。

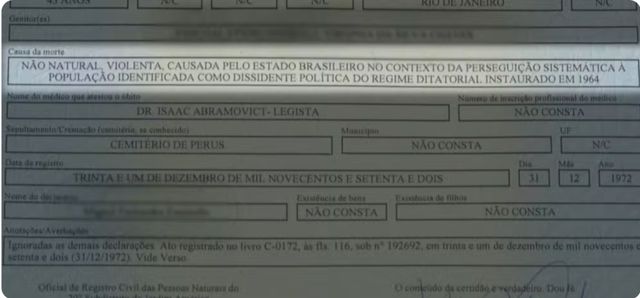

2025年,巴西政府再次更新鲁本斯的死亡证明,明确其乃是死于军政府之手。

仅仅以粗线条勾勒尤尼斯的一生,我们便可窥见其中的戏剧张力。但巴西导演沃尔特·塞勒斯没有将《我仍在此》拖入类型片的流水线,处理成商业化的大开大合的时代剧。和他上映于2004年,曾获英国电影电视艺术学院最佳外语片奖,改编自切·格瓦拉早年经历的《摩托日记》一样,《我仍在此》有一个文学母本,即尤尼斯之子马塞洛·鲁本斯·派瓦撰写的同名回忆录。我们能够发现这两部电影风格的连贯性,时代的洪流成为背景,日常的涓涓细流取而代之。那些本可以惊心动魄的情节,被刻意地去戏剧化,变得像一则日记般朴素、平淡、内省。

若将这两部电影,与同题材的韩国电影《辩护人》相比,我们便能见到个中差别。《辩护人》有着堪称典范的商业片节奏,情节的展开有如洋葱皮被剥下,一层叠着一层,导向电影核心的戏剧性场景:主角在法庭上控诉军事独裁非正义性的慷慨陈词。透过这些极富张力的情节,影片呈现出主人公从小市民向孤胆英雄的觉醒。

觉醒,亦是《摩托日记》的母题之一。相较《我仍在此》,这部电影的场景更加宏阔,横跨几乎整个拉丁美洲。促成切·格瓦拉觉醒的,并非只是如《辩护人》中屈打成招的釜林事件一样的外部事件的强力冲击,而是他观瞻这个世界的目光。我们看到的,是切·格瓦拉思想种子逐渐发芽的缓慢过程。漫漫旅途中见证的民生疾苦,润物细无声地改变了这个出身优渥的青年。

到了《我仍在此》,尤尼斯的觉醒过程,则更内在,更日常,其间更不复有宏大叙事的痕迹。片中,亦不存在如《辩护人》里主人公觉醒前后的强烈对比。尤尼斯一如既往地坚忍、沉默、顽强,仿佛她所做的全部努力,不过是将因暴力而颠倒的日常纠正过来,不过是战胜恐惧,保存记忆。尤尼斯处理的,始终是细碎的,属于她一个人的家庭事务。

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见