-

_NEWSDATE: 2025-06-09 | News by: 凤凰在人间 | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE

5月的一个周六,几个家庭聚在北京六环外的一栋二层小楼。当日是一家休学机构的开放日,穿着邓布利多COS服的创办者在台上介绍着心灵陪伴、博雅教育、项目式学习等理念,直到一句“游戏也是教育的载体,王者荣耀也可以是课程”,让台下的陈丽敏微蹙起眉。

今年42岁的陈丽敏是一名初中老师,她循规蹈矩的生活在这个春天被骤然改变:读初一的儿子晓哲从不想写作业、和同学有矛盾,逐渐发展为在学校总喘不上气、晚上整宿整宿睡不着觉,最后她只能给孩子办了休学。三个月以来,陈丽敏“四处找方法”,中药吃了,心理咨询做了,收效甚微后她在网上搜索起休学机构。于是这天,顶着漫天飞絮,她带着13岁的儿子一早从河北保定驱车来到北京。面对接待他们的老师,她的第一句话是,“他老玩游戏,眼(睛)疼”。

到了家长交流环节,陈丽敏按捺不住疑问:“还要让孩子打游戏吗?孩子在游戏里出不来怎么办?”

儿子晓哲这时插话进来:“其实我不是爱玩游戏。白天我妈上班去了,我妹上学去了,我爸不上班(晓哲休学后,爸爸请长假在家陪他),也整天躺在家里玩手机,我有什么意思?”陈丽敏苦涩地点点头。

谈到游戏,在场的另一位16岁的北京男孩嘉辰也有话说——客观来讲,他无疑是一个游戏少年:休学两年半以来,他常常在原神、和平精英等游戏编织的虚幻世界里酣战到深夜两三点,直到眼花背疼才停下,还为一款游戏充过十几万元——“我在现实中得不到的快乐都可以在游戏里找到,如果没有游戏,我早就无聊到不知道该干什么了。”两年半的休学时长让嘉辰爸爸已然有历尽千帆之感,“我现在觉得游戏是救孩子命的东西”。

休学、厌学的青少年常常同时被贴有网瘾少年的标签,一些孩子被父母强行送进“戒网瘾学校”,被关禁闭,被体罚,被殴打。而在大部分休学机构,孩子们能得到充分的手机自由、游戏自由。

“如果你认为通宵打游戏、有网瘾的孩子都是瘸腿的残废,请不要断然扔掉游戏这根拐杖,否则瘸子很难活。我们要在生活中构建他真实的乐趣、社交和意义感,把瘸腿治好了,拐杖自然就不用了。”在大理和成都运营着面向休厌学青少年营地的陶乐茜说。

对于游戏,陶乐茜认为堵不如疏。有个14岁女孩被爸爸形容为“打游戏打得昏天暗地”,来到营地后,陶乐茜为她设计了一个“游戏陪练”的职位,有两个要求:一,带营地其他小伙伴一起打游戏;二,给她爸爸讲解一款游戏,“如果你做到这两点,你不仅可以随便打游戏,我还给你发工资”。女孩很开心自己的领导力被看到了,和父亲的关系也在借助游戏的互动中转好。

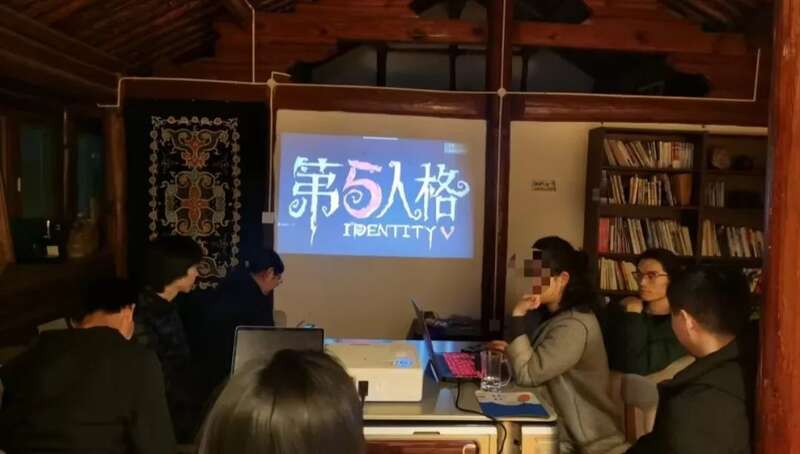

◎ 在陶乐茜营地,孩子给家长讲解游戏

苏州一所休学社区的负责人霍登山也见证过一个男孩的转变。他17岁,从初三起辍学,刚到社区时沉默寡言,每天闷在房间里打游戏。后来霍登山了解到,他父母长期在外务工,把他留给了爷爷奶奶,而老人对他最常说的话是,“你看看人家的孩子”。在家里得不到足够的关心,但在游戏里,男孩打到了很高的排名。“看到有那么多人愿意和他一起玩,给他那么多的赞赏,他觉得特别有成就感,慢慢地就把自己的生活过得虚拟化了。”霍登山分析。

得知这个男孩对中医感兴趣,霍登山帮他联系上一位中医老师,教他刮痧、理疗,几个月后他决定到中医馆上班。最近一次联系时他告诉霍登山,他现在也打游戏,但只是作为一种放松的方式,“我要学很多东西,要治病救人,还有很多重要的事情要去做”。

“沉迷网络是果不是因。”陶乐茜强调。她开过20多次面向家长的游戏科普工作坊,邀请游戏大厂的资深策划师给家长讲解游戏设计的原理,也请心理咨询师分析青少年沉迷游戏的心理学机制,告诉家长如何通过孩子的游戏行为获知他们的“心理缺口”——可能是通过短平快、杀时间的游戏缓解焦虑,可能是在一关又一关的打怪升级中获得成就感和意义感,也可能是借由游戏维系友谊或是寻求现实中找不到的陪伴。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见