-

日期: 2025-06-17 | 來源: 環球科學 | 有0人參與評論 | 專欄: 馬斯克 | 字體: 小 中 大

最近諸事不順的埃隆·馬斯克又迎來了壹個壞消息:他引以為傲的 SpaceX 星鏈(Starlink)衛星正在加速墜向地球。最近,壹組來自美國航空航天局(NASA)和馬裡蘭大學(University of Maryland)的太陽物理學家和衛星追蹤專家在《天文學和空間科學前沿》(Frontiers in Astronomy and Space Sciences)發表的新研究顯示,2020年至 2024 年,已經有 583 顆星鏈衛星再入大氣層:前幾年的墜落數量相對較少,壹直穩定在 70~99 之間,但 2024 年這個數字猛增至 316,幾乎是前壹年的近 4 倍。

加速墜落

21 世紀的第贰個拾年,SpaceX 開始憑借星鏈重塑行業格局。這個號稱將把 4.2 萬顆衛星發射到近地軌道(LEO)上的龐大計劃,正將全球互聯網覆蓋從科幻構想變為商業圖景。

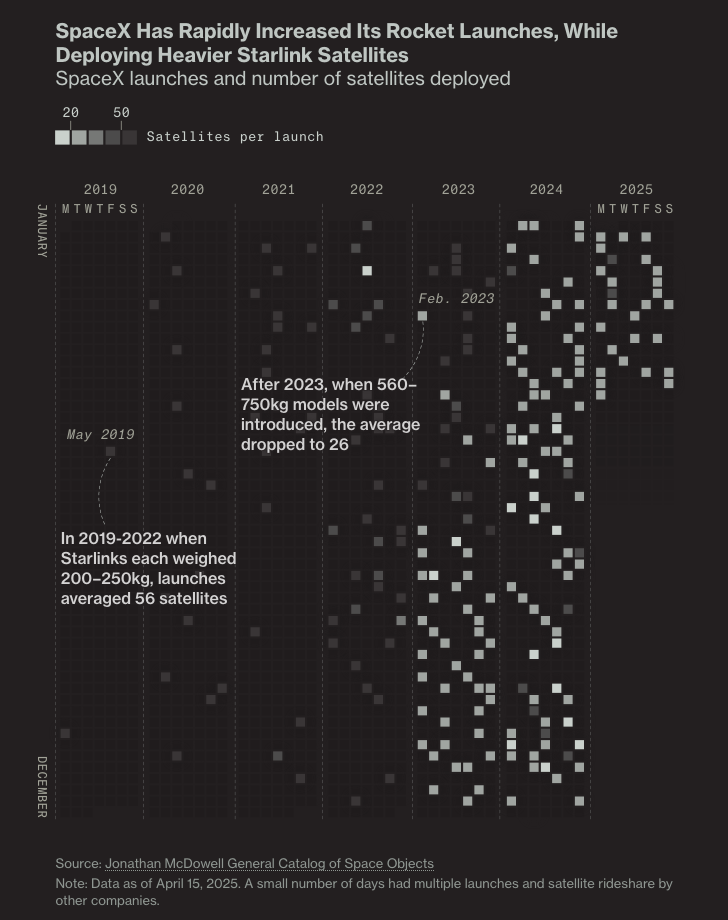

SpaceX正在增加發射次數,並開始部署更重的新型號星鏈衛星 制圖:彭博社

然而,凡是上升的都會落下,近地軌道上的人造衛星也不例外。根據這項新研究的追蹤,2020 至 2024 年間共有 1190 顆衛星再入地球大氣層,其中近半數(583 顆)屬於星鏈。在剛開始部署的前叁年,星鏈衛星的再入次數相對較少——2020 年 2 次, 2021 年 78 次,2022 年 99 次,2023 年 88 次。但在 2024 年,這個數字暴漲到了 316 次。

是什麼導致了衛星的加速下墜?科學家將目光投向了太陽活動。這顆我們賴以生存的恒星每 11 年就會經歷壹個活動周期,其表面風暴的頻率與強度通常先增強後減弱,往往會引發地球高層大氣中更強烈的地磁現象,可能影響在軌衛星運行。

2020~2024 年剛好處於太陽活動的上升期,尤其是 2024 年 5 月發生的加農超級磁暴(Gannon superstorm),是過去 20 年間最強的壹次極端空間天氣事件。在此期間,太陽黑子群和太陽耀斑爆發帶來的大量磁能被注入地球磁層,從而引發超強地磁暴,令全球多處低緯度地區都觀測到了極光現象。與此同時,研究者注意到,星鏈-2601 衛星剛好在這段時間內墜入地球大氣層,而且比預測提前了 11 天。

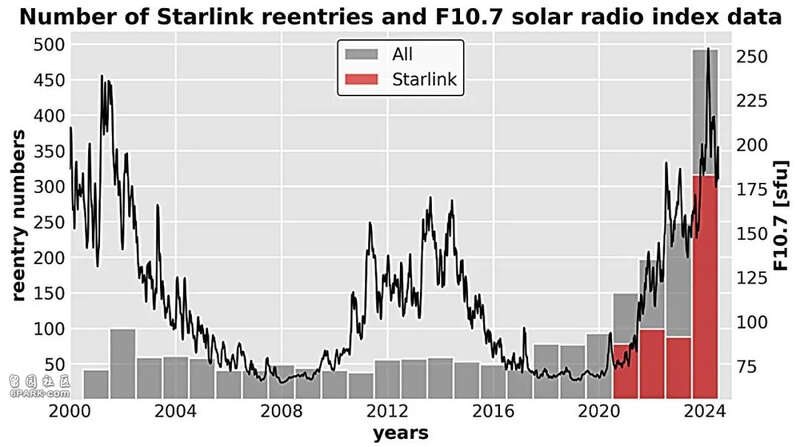

為了確定這不只是巧合,研究者將 4 年多的觀察期劃分為了 119 個雙周(14 天),計算了星鏈衛星每兩周再入大氣層的頻率。結果發現,在整個觀察期間,星鏈衛星每兩周平均發生 5 次再入事件;但如果按照地磁條件來看,就能發現它們在弱地磁條件下(101 個雙周)每兩周發生 4 次再入,而中等(14 個雙周)和強(4 個雙周)地磁條件下的再入頻率約為每兩周 9 次。

星鏈衛星再入大氣層數量(紅色柱狀圖)與 2000~2024 年太陽射電指數的關聯性 來源:論文

進壹步的統計分析顯示,地磁暴直接影響了衛星的再入速度——地磁活動水平越高,衛星再入速度越快。在強地磁暴期間,衛星最終下降階段(從約 280 公裡參考高度至大氣再入)相對地磁平靜期縮短了 10 至 12 天。

太陽和地磁活動為何會影響衛星的軌道高度?研究者認為,太陽活動增強時,太陽輻射(尤其是極紫外和 X 射線輻射)增加,使得地球高層大氣的溫度升高,密度增大。高層大氣密度的增加會導致衛星在軌道上受到的阻力增大。與此同時,地磁暴引發的大氣上升和加熱效應進壹步增加了高層大氣的密度,從而引發衛星高度下降。

報廢後的命運

實際上,即便沒有太陽和地磁活動的幹擾,SpaceX 自 2019 年起發射的首批星鏈衛星,也已接近其異常短暫的“保質期”。根據 SpaceX 原本的計劃,星鏈的完全體將由 4.2 萬顆衛星組成,每顆衛星的壽命約為 5 年。根據現有太空法規,這類處於距離地面 200 千米至 2000 千米之間的近地球軌道的衛星,在達到使用壽命後就會在墜向地球的路上燃燒殆盡。

火星探測漫游者(MER)整流罩再入大氣層的藝術想象圖。來源:NASA

理論上,報廢衛星可以有其他選擇:讓它們進入更高位置的“墳墓軌道”。然而現實是骨感的。首先,根據有關法規,像星鏈這樣的近地球軌道衛星任務結束後必須再入大氣層,否則將無法拿到部署許可。其次,也是更重要的理由,是因為這麼做更省錢:將衛星送入更低的軌道所需要的推進燃料更少,控制難度也更低。

如果讓被淘汰的衛星滯留在原來的軌道上,那就更加不明智了。這些衛星會對其他航天器構成安全威脅,它們可能以每小時 5000 公裡的速度在軌道上飄蕩數拾年之久。在如此高速的情況下發生碰撞,後果是災難性的。大量碎片會像子彈壹樣射入其他衛星或航天器,繼而產生更多碎片。最糟糕的情況下,碰撞會進入自我延續模式,最終形成的碎片場可能會使近地軌道在數拾年乃至數百年內無法正常使用。

大氣焚化爐

衛星企業將高層大氣視為天然的垃圾焚化爐,但這種“經濟實用”的處理方法面臨著新的代價:當衛星在大氣層中“燃燒殆盡”時,其底盤結構、殘留推進劑、電子元件、天線陣列和太陽能電池板並不會憑空消失——構成衛星的所有這些金屬和塑料物質的質量,都會化為金屬蒸氣沉積於大氣層中。

如果再入大氣層的衛星數量不多,這確實不會帶來什麼影響。但考慮到光是 SpaceX 的星鏈項目就需要部署 4 萬多顆近地衛星,我們就必須正視頭頂上被用作衛星焚化爐的天空了。根據彭博社的統計,除了星鏈計劃外,目前還有至少 3 項規模超過 1 萬顆人造衛星的部署計劃正在實施。粗略估算顯示,這些如果這些巨型星座的任務結束,其衛星再入大氣層帶來的金屬蒸氣質量(特別是高活性鋁和鋰)將達到自然沉降水平的 25 倍以上。

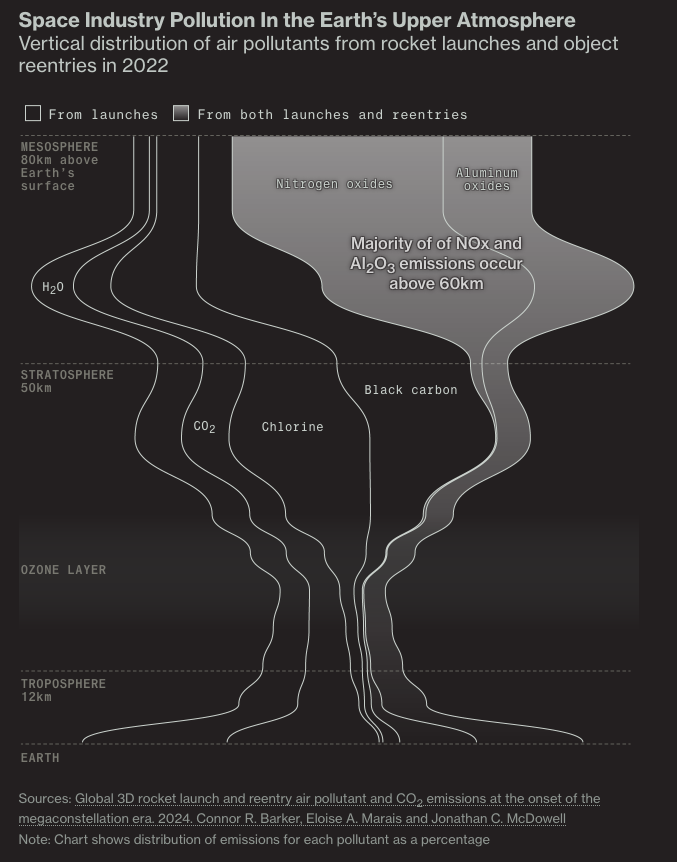

航天器帶來的地球大氣層污染 制圖:彭博社

如此大量的金屬可能改變大氣化學成分,並導致臭氧層損耗。例如,進入平流層的鋁能與氧氣結合生成氧化鋁,這種化合物可通過壹系列化學反應引發臭氧消耗。2022 年墜入大氣的衛星產生了約 17 噸氧化鋁,比自然水平高出 30%。根據 2024 年發表的壹項研究,巨型衛星群的含鋁量可能高達總重量的 30%,這可能導致氧化鋁排放量每年增加 360 噸,足以全面削弱臭氧層。

此外,衛星再入時的燃燒產熱也會破壞臭氧層。燃燒中的衛星可達 1925 攝氏度,這個級別的高溫足以分解大氣中 80% 的氮分子,令其與氧重新結合形成贰氧化氮(NO2)。曾有學者估算,在特定條件下,壹個贰氧化氮分子可以摧毀壹個臭氧分子後再生,然後繼續"攻擊另壹個臭氧分子"。

為了減少對地球大氣的破壞,壹些衛星制造者已經開始著手替換鋁制部件,逐漸從上世紀柒八拾年代以金屬為主的大型衛星制造,轉向生產更多采用碳纖維材料的微型化、高性價比衛星。還有壹家日本(专题)公司選擇用木材構建衛星,這樣就能在重返地球時完全燃燒並且不釋放有害物質。不過,碳纖維材料對大氣層的影響還需觀察,而木制衛星的成本是否能夠滿足商業化運營也是未知數。這兩種方案都需要面對進壹步的檢驗。

近地軌道和大氣環境是人類必須加以保護的寶貴資源,如何用更長壽、數量更少的衛星在近地軌道實現有效服務,是我們必須直面的壹項緊迫挑戰。

論文信息

Oliveira DM, Zesta E and Garcia-Sage K (2025) Tracking reentries of Starlink satellites during the rising phase of solar cycle 25. Front. Astron. Space Sci. 12:1572313. doi: 10.3389/fspas.2025.1572313

這家最好!股市開戶分批買入大盤股指基金- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見