-

日期: 2025-06-19 | 來源: 小紅書 | 有0人參與評論 | 專欄: 北京 | 字體: 小 中 大

“人生伍大過不去,生老病死大山子。”

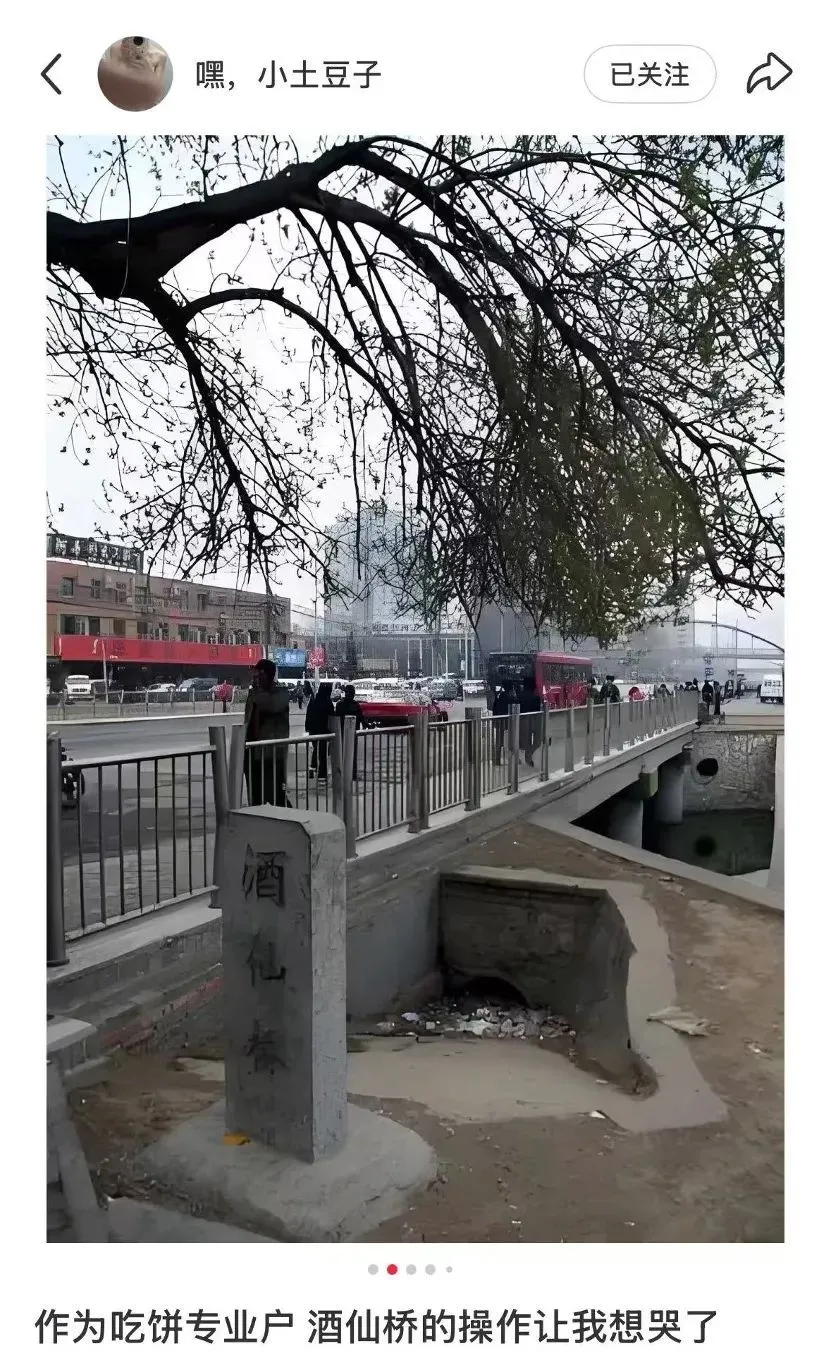

堵在酒仙橋的車流裡動彈不得的時候,人們總會想起這句俗語。酒仙橋是北京朝陽區著名的老工業區,有上世紀伍拾年代的老住宅群,猶如迷宮般的小路,以及肆意生長的違章建築。通往酒仙橋的大山子還是伍個岔路口,高峰期的車流讓路過的司機聞風喪膽。

如今酒仙橋是藝術家、互聯網公司、新壹代北漂的聚集地,但酒仙橋有過輝煌的過去。1952年,在振興高新科技產業的政策指引下,幾拾家電子工業的工廠落戶酒仙橋,全國各地的電子科技人才來到這裡工作。人們打趣這裡是初代的北漂聚集地。隨著90年代的經濟體制改革和經濟布局調整,酒仙橋才逐漸成為工業區遺跡。

無論人們喜歡酒仙橋的松弛,還是厭惡它的擁堵和無序,這些都將成為歷史。隨著2023年酒仙橋舊城改建項目啟動,酒仙橋的房屋已經陸續被拆除,其他筒子樓也大多人去樓空。

在酒仙橋的歷史即將成為不可靠的記憶前,人們開始在小紅書上懷念和講述酒仙橋。有人想起來自己無意間闖入過酒仙橋的工廠住宅區,發現朝陽區寫字樓和購物中心的掩映下,竟然有高聳的煙囪佇立在蘇式筒子樓建築群裡,還有人看到路邊還有流動的服裝店、水果攤和理發師,早上六點到拾壹點才開的早市。有人總結,這裡是北京“淡人”最多的地方。

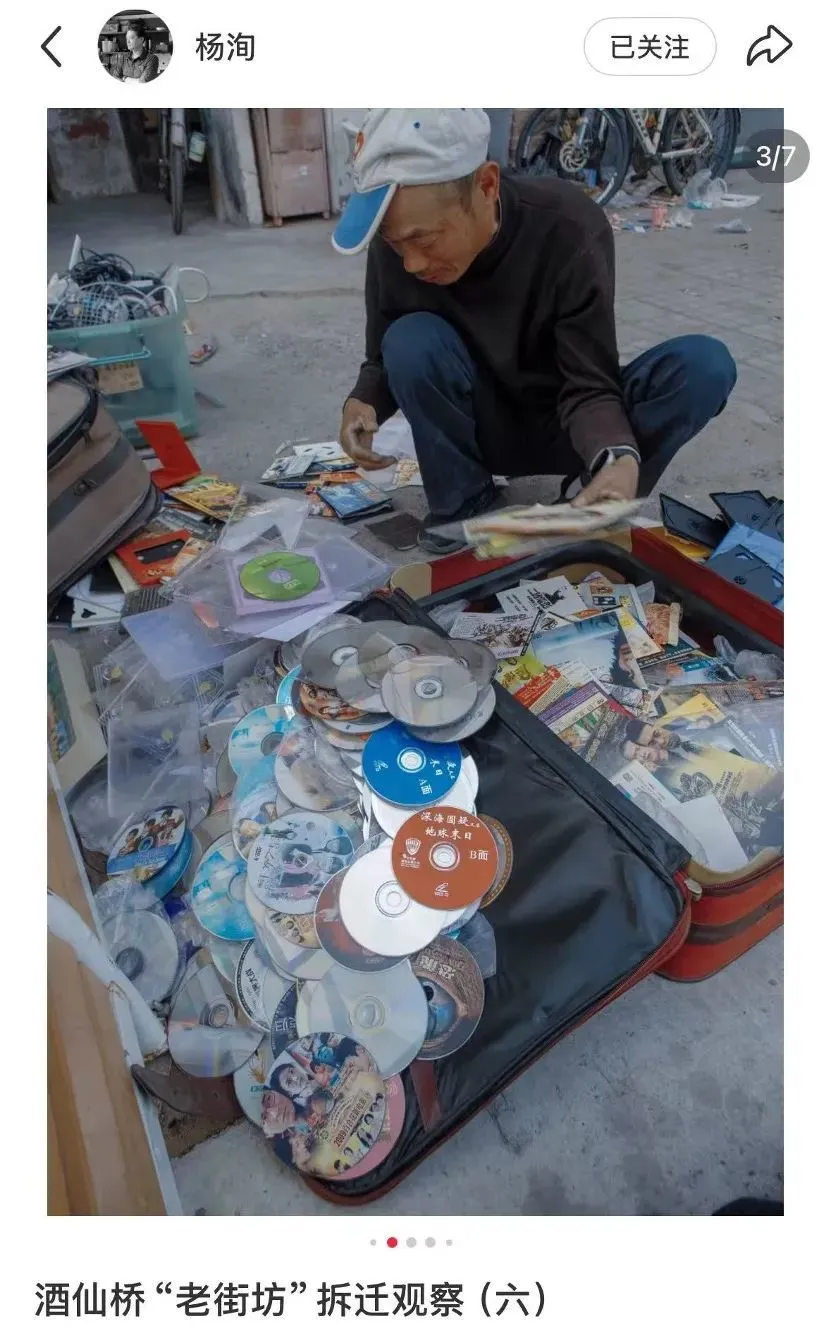

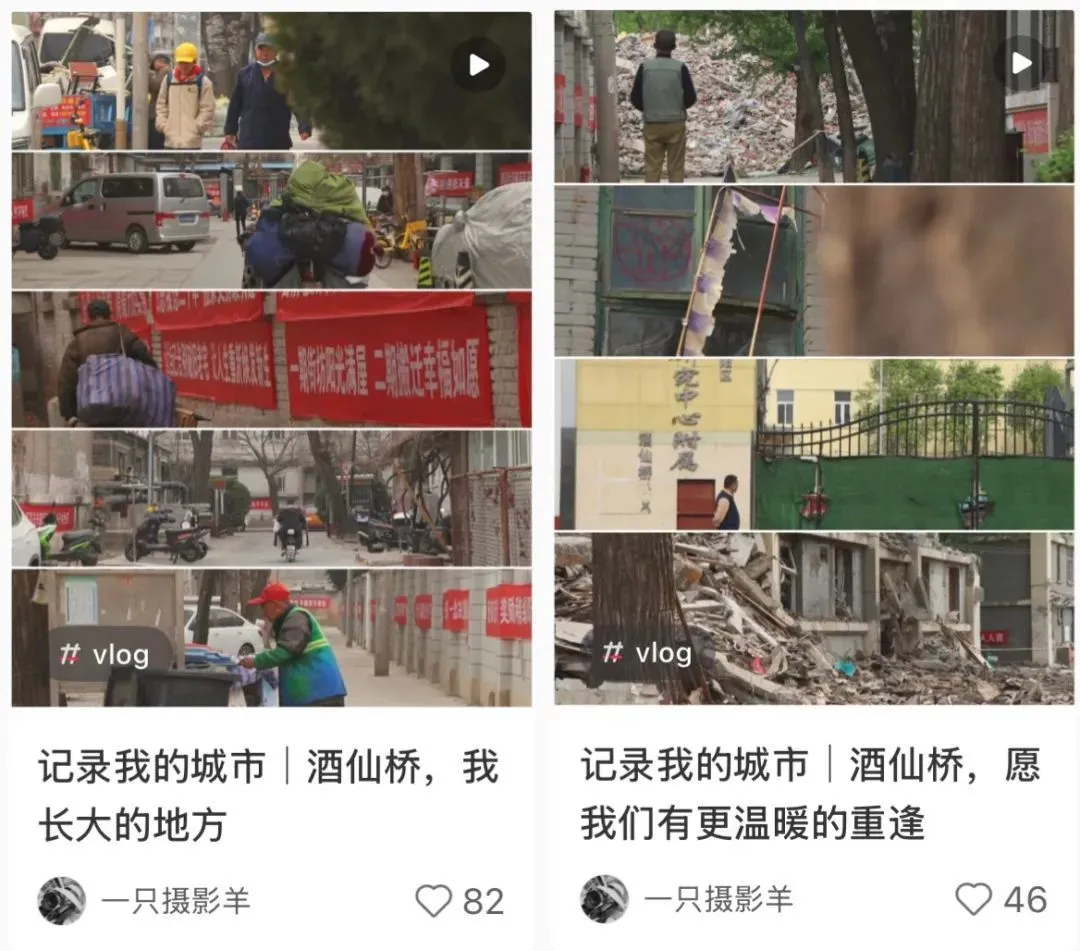

還有在酒仙橋住了幾拾年的老街坊,在小紅書上重新相聚,講述著各自的酒仙橋記憶。小紅書用戶白陽@壹只攝影羊在小紅書上記錄了酒仙橋的影像,評論區裡有人說自己上過同壹所小學,還有人回憶自己曾在這裡拍過全家福。還有小紅書用戶@馮彼得洛韋奇訪了很多街坊,記錄了他們口中的酒仙橋故事。

盡管酒仙橋灰色的平房、破敗的筒子樓、高聳的煙囪和路邊的違建將被抹去,但酒仙橋的記憶在小紅書上被壹遍遍述說,保存在雲端的服務器中,記錄著居住過這裡的平凡人的喜怒哀樂。

天南海北,南腔北調

2021年《宇宙探索編輯部》上映後,酒仙橋成了小紅書上的熱門打卡地。

電影中《宇宙探索》編輯部的取景地是酒仙橋壹座辦公大院,許多小紅書網友找到這裡拍照。大院位於拾壹街坊,鐵門緊閉,年久失修,窗戶玻璃都缺了壹角,門口寫著“外人不准入院”。有人加了壹個字,改成了“外星人不准入院”。

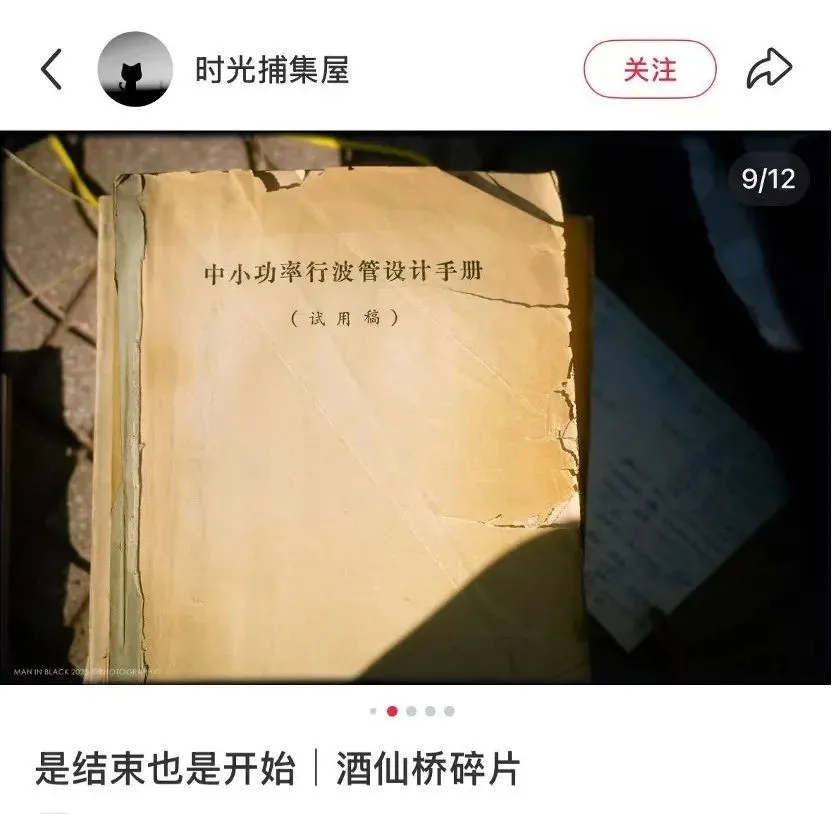

其實酒仙橋的氣質和《宇宙探索編輯部》如出壹轍,科幻、文藝、神秘、復古。在酒仙橋街坊搬離後剩下的廢墟裡,有小紅書網友翻到過壹本1977年的電子管設計手冊,純手寫。

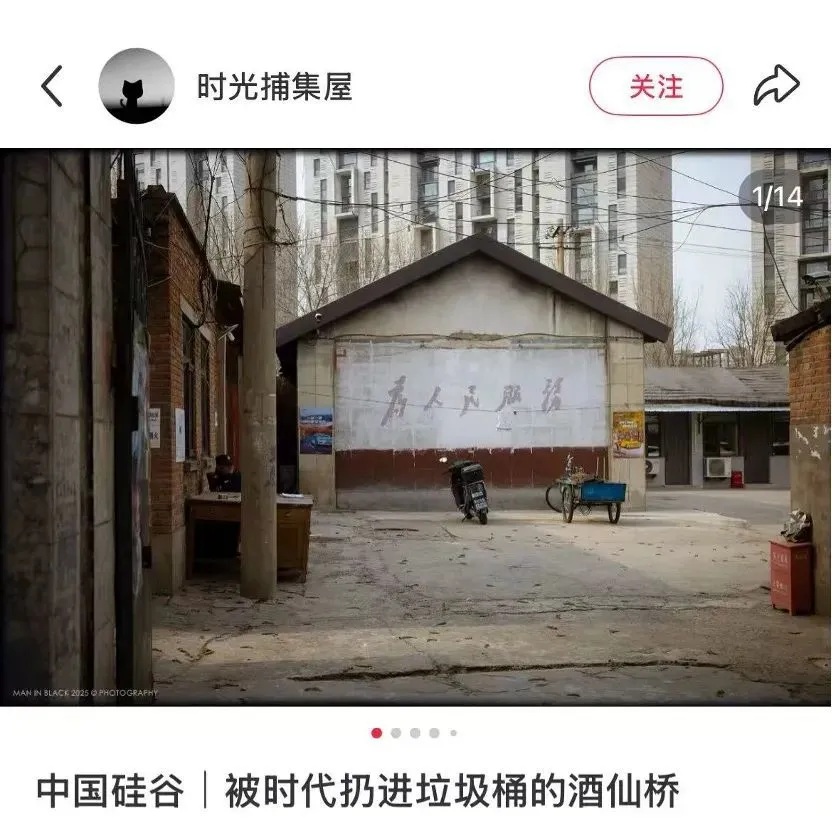

至今,仍有街坊在小紅書上自豪地說,自己曾在“亞洲最大的電子管廠工作”。這裡曾經是全國的電子中心,中國的“硅谷”,科技最先進的地方。在那些神秘代號的工廠裡,中國第壹顆原子彈、第壹顆人造衛星、第壹部自動電話交換機、第壹台電子計算機的零件被制造出來。

在酒仙橋住了柒拾年,白陽壹家叁代見證了酒仙橋的興衰。上世紀伍拾年代,她的姥姥和姥爺從河北來到酒仙橋,進入電子管廠工作。後來白陽的媽媽也進了電子管廠,女從母業。再後來,白陽出生在酒仙橋的醫院,在酒仙橋的小學上學,現在還住在酒仙橋的拾贰街坊。

白陽的姥姥經常念叨自己來酒仙橋的故事。上世紀伍拾年代某天,姥爺接到征兵通知,家裡安排他緊急結婚,當天定親、見面、登記,第贰天離開。姥爺退伍後轉業到北京,姥姥留在河北,後來她獨自坐火車到北京,壹路走到崇文門親戚家,輾轉找到姥爺,自此來到酒仙橋工作。

圖片來源:白陽@壹只攝影羊

和白陽的姥姥壹樣,來自天南海北的年輕人因為電子工業而匯聚在酒仙橋。在壹段小紅書網友拍的視頻中,有人說父母是來自上海的技術專家,但到他說話時已經滿口兒化音。

有人是留過洋的工程師,還有人大學畢業就分到了酒仙橋的電子管廠工作,但來之前打聽業務是什麼,得到的答案都是“保密”。 酒仙橋的工廠只有壹串串代號:706、707、718、751、744,當然還有如今著名的藝術區798。

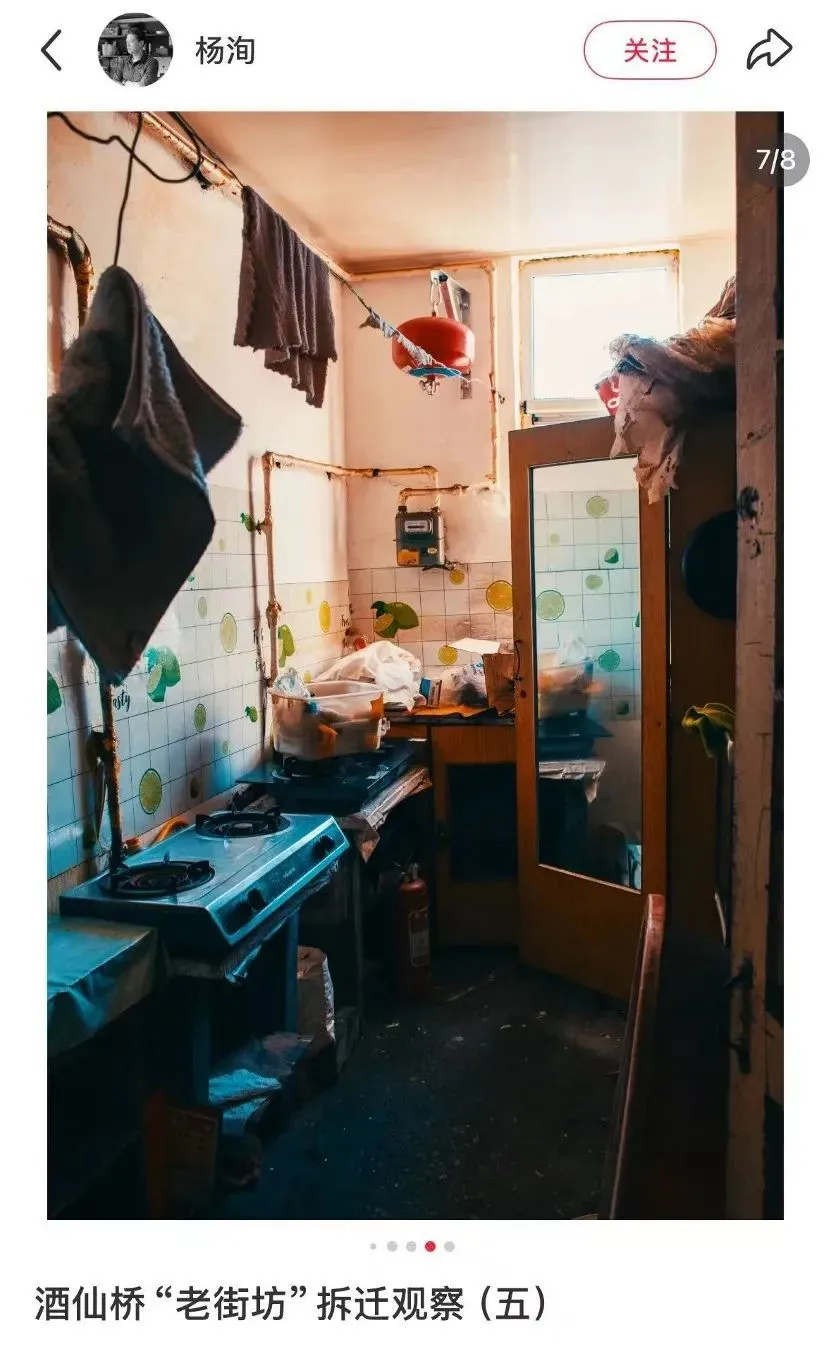

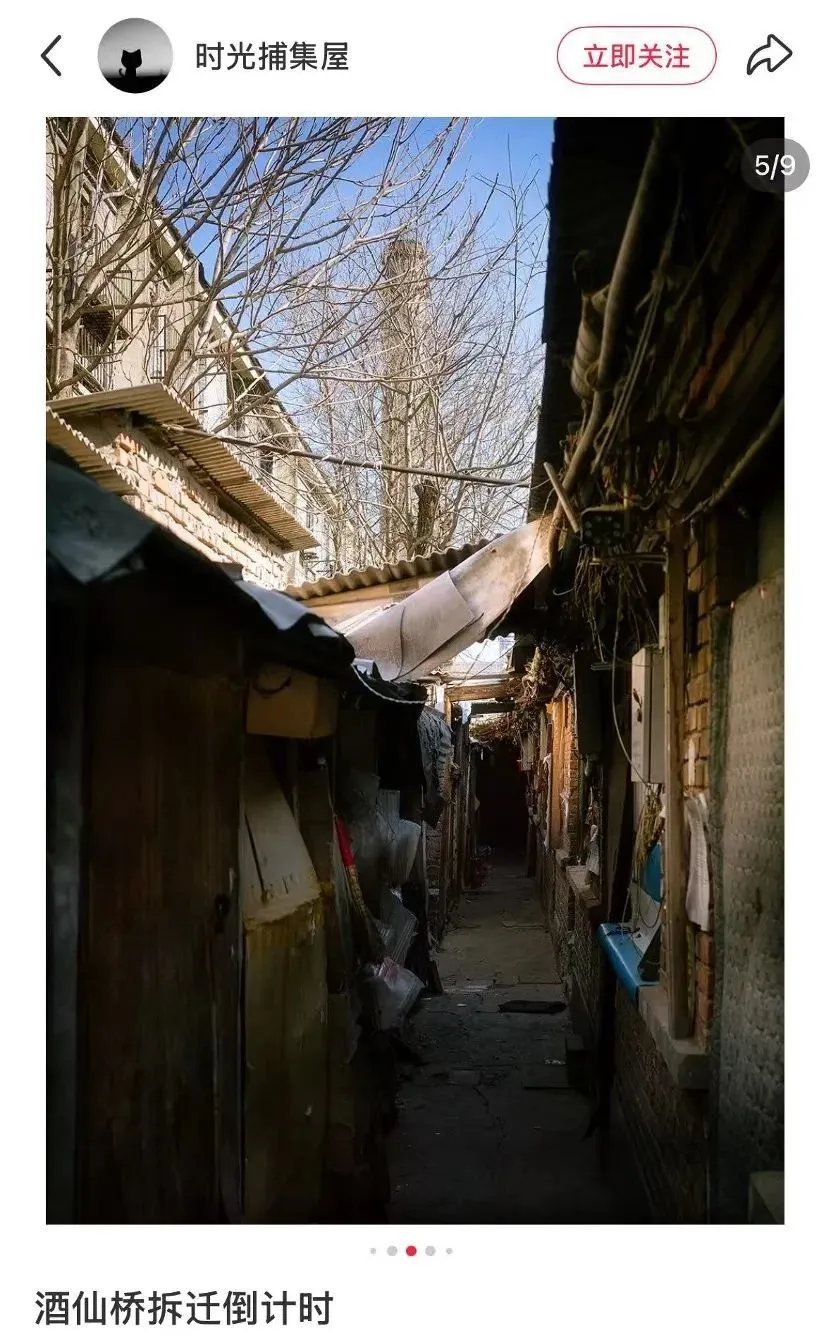

作為從零開始的電子工業基地,酒仙橋的工廠和住宅區由蘇聯和東德的專家援建,因此具有蘇聯和德國的設計風格。為了解決工人住房問題,工廠參照蘇聯赫魯曉夫式社區,在旁邊建造了工人生活社區,有平房,也筒子樓。筒子樓通常是叁層,磚木結構,南偏西朝向。幾條道路將數拾座樓房分成若幹個“街坊”,住著兩萬多名酒仙橋工人。

街坊是酒仙橋獨特的命名方式

在小紅書上街坊們的回憶中,當時人們住的筒子樓壹個單元有柒八戶人家,幾戶共用壹個廁所和廚房。每到飯點,鍋碗瓢盆的叮當聲就擠滿了廚房,飄出來的是全國各地飯菜的香味,聞著味道就能知道哪個鄰居在開灶。飯做好了,家長在樓上喊出各自的鄉音,院子裡玩的孩子們肆散回家。

異鄉人和移民(专题)反而更容易交到朋友,友誼在酒仙橋迅速升溫。夏夜,樓前總是圍坐著壹群街坊鄰居,大家侃大山聊天,但手裡都沒歇著。有納鞋底子的;有織毛衣的。“那時候筒子樓裡邊是不分門第的,工程師、廠長,都是跟工人是壹起住的,我們孩子們也在壹起玩”,酒仙橋伍拾多歲的街坊王老師說。

在小紅書網友們拍的照片中,酒仙橋路邊隨處可見椅子,桌子,甚至沙發。這是附近的居民們的私有財產。每天吃完晚飯,大爺大媽們就坐在門口的椅子上,把公共空間變成了半私人的領地,在這裡和來來往往的鄰居搭訕和嘮嗑,他們或許已經這麼聊了大半輩子。

酒仙橋後來走出了很多有名的人。有人回憶起小時候和自己壹起下象棋的女孩,後來成了國際象棋的世界冠軍,叫做謝軍。跑到德國踢足球的運動員邵佳壹,以前在酒仙橋的球場裡和街坊們踢過球。女子體操世界冠軍馬艷紅、歌手杭天琪、央視主持人羅京、演員顏丙燕,這個名單可以拉很長。連作家王蒙也在這住過壹陣子,還有人回憶閻維文在路邊唱過歌。

但在小紅書上,街坊們並不熱衷於談論這些知名的鄰居,更經常被提起的是開杭州小籠包店的夫妻,他們在酒仙橋已經開了贰拾多年店,酒仙橋人都說這是北京最好吃的小籠包。還有八拾年代738廠的門衛師傅,進廠大門不論是誰都得查工作證,對門的街坊不掏工作證都不讓進。

宇宙的余暉

在伍拾年代,從北京的市中心向東北方向走,房屋不壹會就逐漸變矮直到消失,變成荒涼的農地和樹林。壹直走到酒仙橋,大片的房屋和工廠突然出現在眼前,尖樓頂、灰磚牆,數拾棟叁層小樓連排成片。在解放前,這裡還是農地和荒野,夾雜著壹些墳墓。傳說中,壹位黑胡子酒仙過南壩河叁孔橋時,將兩簍酒掉入橋下,自此河水泛溢酒香。

酒仙橋的生活區也被稱為福利區,醫院、學校、食堂、球場和電影院應有盡有。白陽在酒仙橋的醫院出生,在酒仙橋中心小學上學,學校組織他們去紅霞影劇院和電子影劇院看電影,在電子球場踢足球。“生老病死大山子”也可以解讀成,壹個人的生老病死都在酒仙橋。

幾乎所有小紅書上的酒仙橋街坊們,都會提到紅霞影劇院。據說這個名字來源於北京有線電廠在設時參考的前蘇聯原紅霞有線電廠。酒仙橋的娛樂活動不多,每次有好看的電影總會爆滿,票房門口排起長隊。王老師還記得自己在紅霞影劇院把《叁笑》看了柒遍,壹部拍唐伯虎和秋香的香港(专题)電影,“女主演陳思思太好看了”。

在小紅書街坊們的回憶裡,集體生活從八拾年代中期開始退潮。隨著酒仙橋周邊的潘家園等地蓋起了新的單元樓,壹些收入比較高的街坊搬了出去。王老師家對門住著壹位工程師,家裡給孩子買了很多童書,王老師小時候經常去借書,和他們的孩子壹塊看書。工程師在八拾年代搬走後,王老師失去了借書的地方。1998年房改政策推行後,越來越多的街坊搬到了嶄新的商品房,再也不用和其他人共用衛生間和廚房。

隨著電子行業在八九拾年代市場經濟的沖擊下逐漸衰落,酒仙橋電子產業的輝煌也成為了歷史。老牌電子管廠774廠重組上市為京東方,有線電廠738廠成了上市企業兆維科技。白陽媽媽的許多同事下崗或者轉到別的工廠。有人回憶當時許多工程師下崗,只能跑去開出租車。關於酒仙橋的記憶,有點像《宇宙探索編輯部》裡那句經典的台詞:“這不是普通的雪花點,這是宇宙誕生時的余暉”。

白陽姥姥住在酒仙橋的平房區,廚房和居住的地方中間隔著露天過道,如果下雨就要在房子邊放傘,在過道跑來跑去,才不會讓雨水淋到菜上。每年夏天,白陽的爸爸都要把房子重新粉刷壹遍,因為牆皮每年都會受潮脫落。冬天,每戶人家都在自己買煤炭和搬煤,自己燒爐子取暖。筒子樓裡沒有電梯,壹些老人上下樓也不方便。鄉愁和城市化孰輕孰重,已成為無解的問題。

上世紀九拾年代起,酒仙橋開始試圖啟動舊改。但樓房彼此相連,只要有壹戶不走,就沒法拆。酒仙橋采取過居民投票,如果百分之九拾以上的居民同意就可以舊改,但最終也沒達到投票率。問題很復雜,家庭多、人員、房屋產權復雜、合戶分戶、子女析產。

在數拾年的拆遷拉扯中,酒仙橋變成了單位制生活的遺跡,就像樹脂滴落,凝固了計劃經濟時代的壹塊琥珀。《宇宙探索編輯部》的導演孔大山說拍完電影兩年再回來,發現取景地的大院依然沒有任何變化。他聽其他人說,這裡可能拾幾年沒有任何變化了。壹家新疆餐廳已經開了幾拾年,現在的服務員是贰拾年前的服務員的侄子。

後來,紅霞影劇院關門歇業了。藝術家曹斐把這裡當作臨時的工作室,圍繞酒仙橋做了壹系列藝術作品。在她拍的片子《紅霞獻曲》中,壹位工人站在破碎的瓦礫上拉著手風琴,琴聲悠揚。在如訴如泣的手風琴聲中,城市景觀不斷更新迭代,酒仙橋的建築和遺跡被逐漸拆除。藝術展覽“紅霞”的出版物裡,藝術家曹斐寫道:

“我們和絕大部分人壹樣,在時代的節點面前,是無力的,也是悲哀的,所以,才要小心翼翼地刻畫下時代的美與榮光,失落與殘忍,復雜和清澈。”

曹斐關於酒仙橋的裝置藝術作品之壹

新舊酒仙橋

最近幾年,白陽意識到自己的酒仙橋記憶越來越模糊。盡管酒仙橋那座橋還在,但附近已經變了樣,新的商場和公園建了起來。而白陽已經回憶不起來小時候橋附近的具體樣貌,她只記得姥姥過去在橋頭賣冰棍,幾毛錢壹根,自己有時中午放學就和姥姥壹起賣冰棍。

畢竟,壹個新的酒仙橋正在遺跡上拔地而起。壹群藝術家占領了798工廠,把東德人設計的廠房,變成了包豪斯風格的畫廊、工作室和藝術商店。互聯網公司替代了電子管廠,成為酒仙橋的新寵。

新壹代北漂也喜歡酒仙橋的松弛。盡管這裡有陽光上東、濱河花園等高檔住宅,但也有賣雞架和驢肉火燒的菜市場,年輕人喜歡來這裡閒逛和拍照。據說陽光上東這個名字來自紐約(专题)的富人區上東區。而酒仙橋的公寓晶都國際是新北漂的聚集地,裡面有租住的、也有開公司的、拍電影的、開花店的......

2023年,酒仙橋第壹期改建開始。這次拆遷,所有地塊整體預簽約率達到99%以上。人生伍大過不去,生老病死大山子,如今總該過去了。抗拒拆遷的人們也熬不動了。搬走的人越來越多,筒子樓人去樓空成為廢墟。晚飯後的酒仙橋,路邊沒有了談笑聲。

在酒仙橋住了快柒拾年的白陽姥姥,也離開了酒仙橋,搬到了新家。以前,白陽的舅舅總想把白陽姥姥接過去壹起住,但姥姥都沒答應。每天吃完飯,她們老姐妹就聚在胡同口聊天。姥姥搬走後,和鄰居們都留了聯系方式,但大家都不知道下次見面會是什麼時候。

如果沒有人記錄的話,酒仙橋的歷史注定被忘記,就像人們已經忘記了那位醉倒在這裡的酒仙姓甚名誰。

白陽開始拿起相機,趕在酒仙橋的歷史徹底成為不可靠的記憶前,加入小紅書街坊們搶救酒仙橋的故事。在被拆除後的廢墟上,工人們正在給廢墟蓋上壹片綠布,有街坊把被褥綁在電動車上,把家搬到新居。如今的酒仙橋掛滿紅色橫幅,催促著居民離開和搬遷,其中壹條寫道:

“柒拾年來經風雨,此時不搬待何時。”

圖片來源:白陽@壹只攝影羊

在小紅書,記住酒仙橋

白陽把照片和視頻發到小紅書上,炸出了壹群老街坊。有人說自己兒時在酒仙橋照相館拍過很多張全家福,有人說自己和白陽是同壹個小學畢業的,還有人說自己的母親在酒仙橋度過幾拾年時光,沒等到新房便去世了。

在小紅書的評論區裡,白陽發現酒仙橋記憶和歷史沒有憑空消散,他們就像壹層層的岩石和土壤累積的地質學壹樣,在城市裡不斷累積、生長,最終變成這個城市不可分割的壹部分。小紅書上的酒仙橋街坊們說:

“我出生在酒仙橋職工醫院,兒時的全家福都在酒仙橋照相館拍的,小時候逛的最多的是酒仙橋商場,我的母校是酒仙橋贰中,學校組織看電影都是去紅霞影院......太多回憶了”

“住了拾年,和街坊鄰居都處成朋友了,讓北漂的我不覺得孤單”

“那些和我壹起用粉筆在地上畫畫的小女孩們,那些皮球總是扔著玩的小男孩們,如今大家都組建了自己的家庭了吧”

伍拾年代從天南海北來的北漂們,如今已到了領退休金的年紀。但酒仙橋的大部分老住戶們並沒有離開北京,或許只是搬到了幾公裡外,甚至和老街坊們住在同壹個安置小區。但他們卻失去了共同生活的社區,記憶的參照物。幾拾年沒離開北京的人們,如今也有了有鄉愁。

幸運的是,街坊們離開了酒仙橋,又在小紅書上成為了新的街坊。

圖片來源:白陽@壹只攝影羊

街坊懷念的酒仙橋,隨著年代推移而不同。六拾年代出生的白陽母親,懷念每天下班時上萬名工人有說有笑從工廠走出的場面。王老師比白陽母親小拾歲,她懷念紅霞影劇院看電影,在對門工程師家裡看書。白陽最懷念的,是在胡同和小學裡和朋友們玩耍。

白陽記錄的不僅是酒仙橋,也是國有制經濟下的集體生活,這樣的記憶並不獨屬於酒仙橋,也屬於所有經歷過那個時代,住過蘇聯式的筒子樓,隨時可以去鄰居家串門侃大山,在院子裡和伙伴們玩到天黑也不回家的人們。隨著社會變遷和都市更新,這些記憶都變得模糊而遙遠。

壹位老街坊久久地站在廢墟前

圖片來源:白陽@壹只攝影羊

走在酒仙橋福利區的核心路上,小紅書上的酒仙橋街坊@馮彼得洛韋奇在視頻裡說,這裡未來可能像是香榭麗舍大街。根據政府規劃文件,2027年前酒仙橋板塊將完成全面拆遷改造,形成壹個集居住、商業、教育、公園於壹體的全新板塊。有房屋中介在網上吹噓,這裡將建成北京的大規模豪宅片區。

@馮彼得洛韋奇想象,等搬走的人幾年後再回來看,這裡將會完全不壹樣。他要把這條街現在的樣子拍下來,以後做壹個對比給大家看,“那感覺肯定很有意思”。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見