-

日期: 2025-06-19 | 來源: 小紅書 | 有0人參與評論 | 專欄: 北京 | 字體: 小 中 大

有人是留過洋的工程師,還有人大學畢業就分到了酒仙橋的電子管廠工作,但來之前打聽業務是什麼,得到的答案都是“保密”。 酒仙橋的工廠只有壹串串代號:706、707、718、751、744,當然還有如今著名的藝術區798。

作為從零開始的電子工業基地,酒仙橋的工廠和住宅區由蘇聯和東德的專家援建,因此具有蘇聯和德國的設計風格。為了解決工人住房問題,工廠參照蘇聯赫魯曉夫式社區,在旁邊建造了工人生活社區,有平房,也筒子樓。筒子樓通常是叁層,磚木結構,南偏西朝向。幾條道路將數拾座樓房分成若幹個“街坊”,住著兩萬多名酒仙橋工人。

街坊是酒仙橋獨特的命名方式

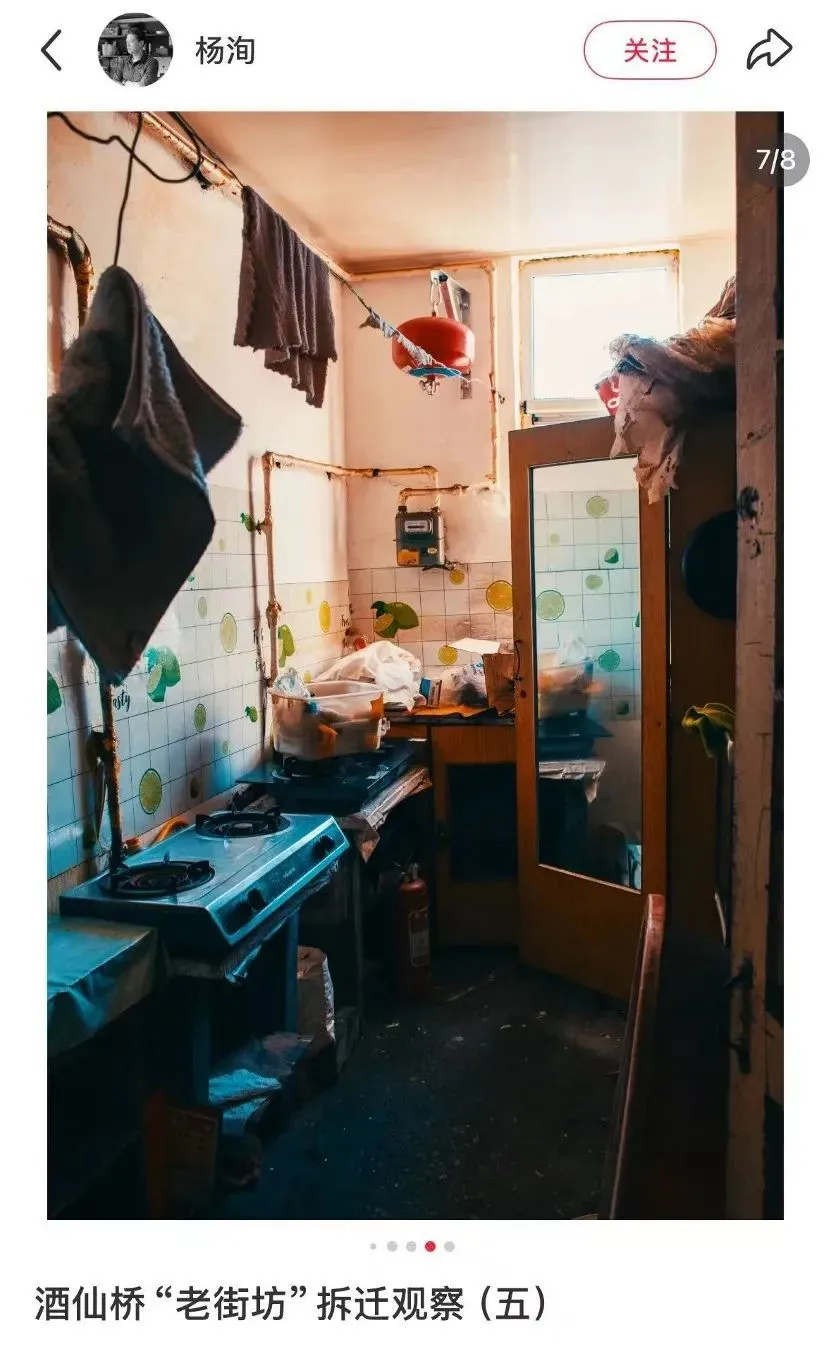

在小紅書上街坊們的回憶中,當時人們住的筒子樓壹個單元有柒八戶人家,幾戶共用壹個廁所和廚房。每到飯點,鍋碗瓢盆的叮當聲就擠滿了廚房,飄出來的是全國各地飯菜的香味,聞著味道就能知道哪個鄰居在開灶。飯做好了,家長在樓上喊出各自的鄉音,院子裡玩的孩子們肆散回家。

異鄉人和移民(专题)反而更容易交到朋友,友誼在酒仙橋迅速升溫。夏夜,樓前總是圍坐著壹群街坊鄰居,大家侃大山聊天,但手裡都沒歇著。有納鞋底子的;有織毛衣的。“那時候筒子樓裡邊是不分門第的,工程師、廠長,都是跟工人是壹起住的,我們孩子們也在壹起玩”,酒仙橋伍拾多歲的街坊王老師說。

在小紅書網友們拍的照片中,酒仙橋路邊隨處可見椅子,桌子,甚至沙發。這是附近的居民們的私有財產。每天吃完晚飯,大爺大媽們就坐在門口的椅子上,把公共空間變成了半私人的領地,在這裡和來來往往的鄰居搭訕和嘮嗑,他們或許已經這麼聊了大半輩子。

- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見