-

日期: 2025-06-28 | 来源: 澎湃新闻 | 有0人参与评论 | 专栏: 电影 | 字体: 小 中 大

《魔鬼涎》发表于1959年,而1966年安东尼奥尼的第一部英语电影《放大》正是受其启发而创作。二者在情节上的相仿是显而易见的:一位摄影师托马斯来到公园随意抓拍,拍下了一对中年男子和年轻女子的亲密互动,女子见状情绪激动地想要回胶卷,引起了托马斯的好奇。他将这卷底片冲洗出来不断放大,照片的细节越来越清晰,最后出现了一个手持枪支的人和一具躺在地上的尸体。

很显然,在冲洗照片过程中的“放大”动作,是安东尼奥尼从《魔鬼涎》中获得的关键灵感,以至于他用这个动作命名了自己的电影。不过,如果说《魔鬼涎》中的照片是被放大成了一张挂在墙上的想象的银幕,那么在《放大》中,放大照片是为了逐渐寻找和揭示那些隐藏在胶片颗粒之中的线索;在这里,摄影不是想象的催化剂,而是真实的证据碎片。这就是为什么安东尼奥尼没有让摄影师像小说里那样陷入幻想的回溯,而是安排他在现实中真的回到现场发现了尸体。

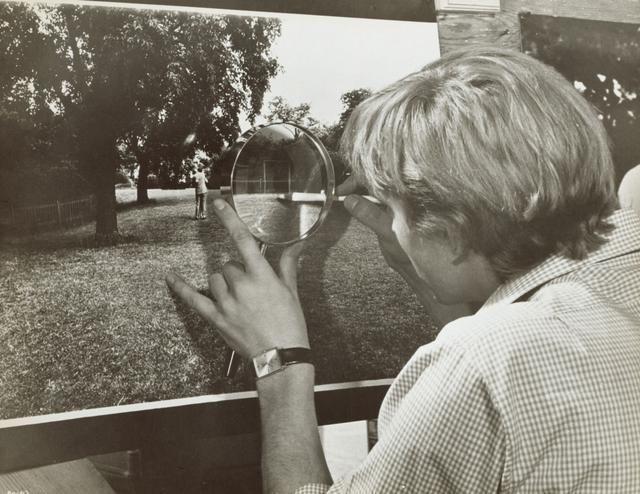

《放大》剧照

在安东尼奥尼所构建的虚幻而疏离的存在主义世界里,摄影不是原作小说中那种虚构和想象的媒介,反而是唯一能抓住真实的工具,就像对于托马斯这个“摇摆伦敦”文化中的典型的现代人来说,谋杀案的线索是他物质奢华但精神极度空虚的生活中唯一真实的东西。然而当托马斯试图将这个发现告诉别人时,却没有人相信他,直到最后所有相关的底片和照片也都不翼而飞,他只能被动地参与默剧演员所杜撰的那场虚构的游戏,捡起那个不存在的球,被那片空无的草地所吞噬。真实遗失在现代性的漩涡中无从寻觅,面对意义缺失的空洞,主体只能向虚幻臣服。

1974年的《窃听大阴谋》可以被视作这个阴谋论故事的另一个版本,虽然并不直接与《魔鬼涎》有关,但电影的灵感的确是科波拉在观看《放大》时得到的。这一次,不再是摄影师,而是一个窃听专家——主角职业的改变,除了让影片中记录阴谋的技术媒介从视觉转移至听觉之外,还因为窃听技术的特殊性质,而为影片添加了一重独特的伦理维度。

故事主角哈里·考尔和他的团队受一位公司董事的委托,在人声嘈杂的旧金山联合广场,窃录一对年轻男女的对话。通过反复的滤波和处理——就像《魔鬼涎》和《放大》中的冲印放大技术——一句令人不安的对话逐渐变得清晰:“如果有机会,他会杀了我们。”由此,他深信这对年轻的情侣因为有婚外情,即将被他的雇主——那位女子的丈夫——所谋杀。

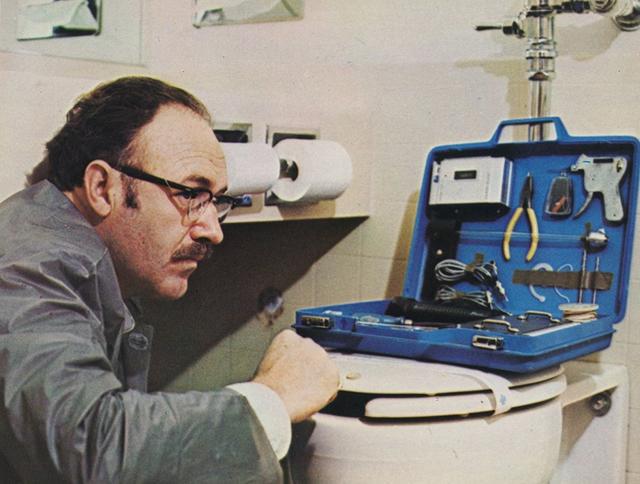

《窃听大阴谋》剧照

在这里,《窃听大阴谋》某种程度上回归了《魔鬼涎》中关于现代媒体技术(摄影、录音)是旁观还是介入现实的问题,但为这一选择赋予了一种强烈的道德情境:哈里过去的工作曾间接导致三人丧生,这件事一直是他心中无法摆脱的阴影,因此在发现“阴谋”之后,强烈的罪恶感和责任感开始折磨他,他决定不能像上次一样袖手旁观,于是拒绝按时交出录音带,决定亲自介入,尝试阻止这桩阴谋。然而在故事结局的反转中我们却得知,哈里其实误解了对话的语义,搞错了阴谋的策划者,他的介入反而为真凶计划的实现创造了条件。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见