-

日期: 2025-07-03 | 来源: 新潮沉思录 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

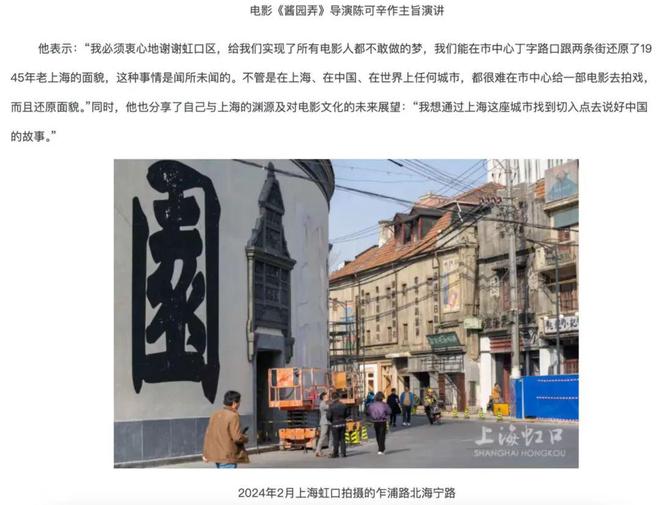

这种叙事不仅垄断了对特定生活方式的解释权,更试图推销一种“现代生活能解决所有问题”的万能方案。从之前的《我的阿勒泰》《爱情神话》《好东西》,到如今的《酱园弄》,我们能清晰看到这种运作模式的延续性,主导资方的地域构成大同小异,对历史书写的雄心也如出一辙。哪怕片方总能以“虚构故事”为借口搪塞质疑,可宣发阶段反复强调的“民国四大奇案之一”的标签,以及片尾“如有雷同,纯属巧合”的免责声明,反倒像不打自招,暴露了其借“真实”之名行城市宣传之实的深层意图。

为了让这一“城市宣传”的叙事成立,影片在历史情境与阶层刻画上进行了刻意的篡改与扭曲。从历史情境来看,日伪统治末期,抗战胜利的曙光已在历史地平线缓缓浮现,那个行将朽木的日伪国家机器正处于摇摇欲坠的崩溃边缘。

詹周氏恰恰在这个时间点选择杀夫,这一情节设置暗合了革命/历史叙事的常见终点——旧秩序崩塌前夕的反抗。影片中,律师、记者等代表“公正”的势力纷纷粉墨登场,其行动确实能带来一时的大快人心,也让观众不难预见到最终结局:一桩本不复杂的案件,最终得到清算与审判,恶势力黯然退场,小人物虽有错却得以昭雪。

这种叙事模式与张艺谋有多大相似之处暂且不论,但熟悉历史的人会敏锐地发现,这种“三不管”的权力真空格局,根本不符合当时上海的真实境况,反倒更接近香港的社会生态。退一步讲,哪怕抛开对发生城市的错认,只要故事的时间点稍有延迟或提前,这个精心构建的叙事根基便会彻底崩塌。

而在阶层叙事上,影片的刻画则更为刻板与僵死。我们在片中看不到阶层应有的立体呈现与多元剖面,相反,底层群体永远陷入无意义的内耗,善良的女性平民总是被邪恶的男性欺骗与压迫。光线昏暗的阁楼亭子间里,邪恶欲望在阴影中蠢蠢欲动,处处暗含着罪恶与丑陋。暗合“阁楼上的疯女人”及“底层蝼蚁”的文学形象。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见