-

日期: 2025-07-03 | 来源: 有历史 | 有0人参与评论 | 专栏: 电影 | 字体: 小 中 大

二、女儿的疑问:为什么要忍?

女儿玛塞拉不理解母亲为什么能忍受这样的生活。《出走的决心》里,女儿问妈妈,为什么不离婚。两位母亲的回答都是,没有地方可去。两位女儿都有点瞧不起母亲。

很明显社会大环境不利于女性生存,女人不被当成一个独立的人看待,她们必须依附男人而活。社会默认妻子是丈夫的私有财产,跟他的手表、车、衣服一样。

电影背景是1946年,迪莉娅大概三四十岁,跟她同辈的妇女都习惯了这样的打骂和忍气吞声。最近的电影《酱园弄》没去看,看豆瓣简介,背景是1945年的上海,女主被家暴、虐待,忍无可忍之后杀夫。

上世纪三四十年代,被家暴的女人可以怎么反抗?首先体力上不占优势。娘家人最多帮忙打几次架,基本上不可能支持离婚。基督教明确规定不许离婚,民国用软环境限制离婚,离了婚的女人会被污名化,在社会上寸步难行。

逃又能逃到哪去?关键词:那拉、鲁迅,一百多年了,都说腻了。

杀夫也不行。迪莉娅家里有瘫痪的公公,一个未婚的大女儿和两个未成年儿子,丈夫是主要经济来源。男权社会,杀夫是“重罪”。

三、迪莉娅的反抗:一直醒着,等待时机

家暴和性侵、性骚扰一样,本质就是权力关系不对等,上位者很清楚,家暴、性侵、性骚扰下位者不用付出代价。

在绝对的强权面前,有的人不得不忍,比如迪莉娅,也有人选择“献媚”,比如马斯克,还有人选择沉默,比如大多数人。

伊万诺不是普通的家暴犯,他参加过两次世界大战,很可能是纳粹分子,很可能上过战场杀过人。电影里都没提过迪莉娅的娘家,她每次挨打,邻居们默默听着,没有人介入。闺蜜把伊万诺比作“狱卒”,除了陪伴她安慰她,做不了别的。

迪莉娅其实也可以选择像马斯克一样取悦上位者,讨好丈夫最起码可以减少他发怒的次数,自己就可以少挨几次打。但她没有。

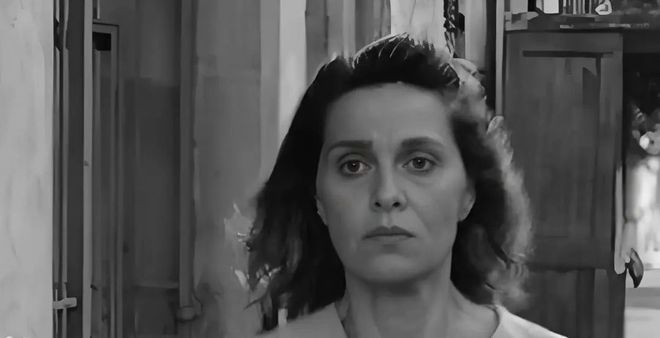

她怕挨打,但并不畏惧伊万诺,也不把伊万诺当回事。她的内心比伊万诺强大得多。电影中她只对丈夫笑过一次,是在说到女儿男朋友一家要来的时候。伊万诺跟她发生关系还要说“你看,我还是爱你的”,迪莉娅面无表情。伊万诺忆当年,迪莉娅都是带着嘲讽的语气接下去,“你参加过两次世界大战嘛……”

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见