-

日期: 2025-07-16 | 来源: 知识分子 | 有0人参与评论 | 专栏: 北京 | 字体: 小 中 大

该方法的核心假设是,一个正常居住的家庭大概率会安装并使用一个Wi-Fi路由器(Access Point, AP),因此居住区内活跃的AP数量可作为实际居住户数的有效代理指标。

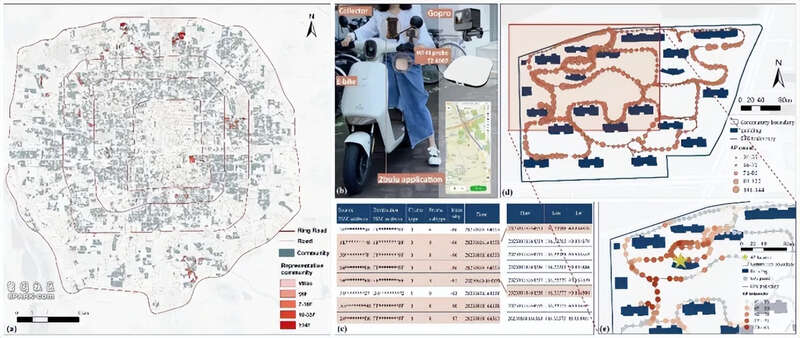

为实现这一目标,研究人员使用 “中科奥讯TZ-4007型Wi-Fi探针”设备,对103个处于不同区位、建设规模、房价水平、建成年代的样本居住区进行了高效率的实地数据采集。

在采集过程中,志愿者骑行遍历居住区内的所有道路,探针设备以每5秒一次的频率,持续扫描并记录探测范围内(最远可达100米)所有Wi-Fi信号的MAC地址、信号强度、帧类型等信息,同时使用手机App同步记录GPS轨迹。

通过数据处理,研究不仅能统计出居住区内的AP总数,还能有效排除来自居住区外部的干扰信号,最终得到可靠的“真实家庭数量”基准值。

将五种大数据方法估算的HVR结果与该基准进行皮尔逊相关性分析后,研究团队得以根据相关系数的高低来客观、定量地评判各数据源的准确性。

研究结果认为,百度LBS数据为第一梯队,即最优的数据源。这主要得益于其基于GPS的精确定位能力,能够最真实地反映个体用户的居住点位,从而在居住区尺度上实现最准确的人口估算。

手机信令数据与吉林一号夜光数据均具备一定的有效性,但各有其局限。手机信令的精度受基站密度和定位算法影响;而吉林一号虽分辨率极高,但夜光数据天然地难以完全排除商业、路灯等非住宅光源的“噪声”干扰。此外,吉林一号夜光遥感数据的高空间分辨率导致图像采集效率低下及各区域成像时间不一致的问题。

珞珈一号与NPP/VIIRS夜光数据的表现与地面真值相关性较弱,其根本原因在于空间分辨率过低。在居住区这一精细尺度下,一个像素点往往覆盖了多个居住区或大量非住宅区域,导致信号的“失真”和信息的混杂,难以胜任精细化的空置率分析。

Wi-Fi探针数据采集过程及处理流程

当然,该研究也存在一定的局限性,例如居住区边界的界定仍需部分人工干预,且暂时无法区分季节性空置等更复杂的模式,但均为未来的研究指明了方向。

从夜空中的微光到每个人手机的定位信号,再到街角不起眼的Wi-Fi……这些无处不在的数据,能够帮助我们穿透钢筋水泥的丛林,精准地识别空置房屋,成为打开城市秘密的钥匙,为未来的城市规划和生活方式提供了新的视角。

注:本文作者赵慧敏博士,是上述Cities论文《高层住宅居住区的住房空置率估算:基于多源数据的北京实验》的第一作者。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见