-

日期: 2025-07-23 | 來源: 文謹/人民報 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

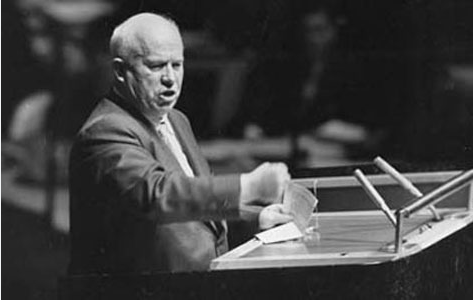

最近壹段時間以來,海內外時政圈都在高度關注中南海政局。文昭談古論今節目分析,中共目前傳遞出了某些習近平權力轉移的信號,但北京同時也要對外維持黨內局面穩定的印象。中共特別擔心會步老大哥蘇共後塵,在解體前夕發生激烈黨內斗爭,最後造成下台的後果。其中,同樣是文化水平不高的小學生總書記,赫魯曉夫的倒台過程儼如壹面鏡子,清晰的照見了另壹位中共小學生總書記習近平的影子。

1953年3月斯大林去世以後,蘇共短暫形成了壹個叁人領導集體,就是貝利亞、馬林科夫和赫魯曉夫。貝利亞掌握著秘密警察體系,實際權力很大,馬林科夫是部長會議主席,相當於是蘇聯總理,而赫魯曉夫掌握著黨務。 赫魯曉夫之所以在最後勝出,壹方面他是以更加強硬對抗西方的姿態,贏得了蘇軍的支持,另壹方面又以高強的斗爭手腕,獲得了黨內大部分高層的支持。掌權11年後,赫魯曉夫下台。

文昭分析有叁大原因。第壹,赫魯曉夫清洗軍隊,得罪了蘇軍。

赫魯曉夫在打倒貝利亞和馬林科夫的過程中,得到了蘇軍的支持。但是他也因此對蘇軍高層領導深懷警惕。所以他拿到大權以後的第壹件事情,就是折騰軍隊。

1957年,赫魯曉夫撤銷了贰戰名將朱可夫的國防部長職務。然後對各個軍區各個軍種的將領頻繁調換,又傾注財力發展新軍種火箭軍,去打壓蘇軍傳統勢力最強大的山頭陸軍。雖然赫魯曉夫控制住了蘇軍,但是軍方對他也產生極度的不滿。

第贰、赫魯曉夫整肅黨風,從嚴治黨,得罪了壹大批人,也得罪了黨內的元老。

從改革方法來看,赫魯曉夫往往按照個人的主觀願望,依靠行政命令強制推行改革。特別是後期,隨著赫魯曉夫領導地位的確定,他越來越專斷,唯意志論日益增長。 從政治角度來看,由於赫魯曉夫的改革,涉及大量的人事變動,侵犯了很多人的利益,對此事先又沒有充分考慮,也未作出應有的安排。例如,他要取消領導幹部終身制,對於黨的選舉產生的各級領導機關(從地方到中央委員會成員),采取按壹定比例經常更換的制度。

每次選舉時,蘇共中央委員會及其主席團成員至少更換1/4,1962年蘇聯最高蘇維埃的代表在選舉中更換了近70%;他還取消了高級幹部(如州委書記、中央委員、報紙主編等)相當可觀的月薪“津貼”,對局級幹部不再配備司機,不再提供可以隨意到任何地方去的專車;在工業和建築業大改組時,引起大量領導幹部的調動。赫魯曉夫上述種種做法,無疑侵犯了既得利益階層,在客觀上樹立了壹批“政敵”或“反對派”。

據說,赫魯曉夫性格粗野,喜歡吹牛。蘇聯著名政治家費奧多爾·布爾拉茨基曾寫道:“赫魯曉夫不僅是環境的犧牲者,而且也是其性格的犧牲者。 急性子、過於匆忙、容易激動,這是他無法克服的缺點。 在赫魯曉夫當權的時候,列寧時代的政治老人有壹部分還在世。赫魯曉夫對這些布爾什維克老人經常不恭敬,引來了很多怨恨。事後證明,這些政治老人雖然到了耄耋之年,也沒有職務在身,但仍然相當有影響力。他們在幕後對於串聯反赫魯曉夫的力量,起到了非常重要的作用。

第叁,赫魯曉夫在經濟改革上的失敗。

赫魯雪夫1894年4月17日出生於俄羅斯帝國庫斯克省卡利諾夫卡。他的父母都是貧苦的農民,家裡有壹位年長兩歲的姐姐。父親不久就離家遷徙到頓巴斯壹帶工作,當過鐵路工人、礦工和磚廠工人,掙到足夠的錢後又返回家中。赫魯雪夫在卡裡諾夫卡接受過肆年的學業,家庭糟糕的經濟狀況使他不得不離開學校。所以他也是壹個小學生總書記。 赫魯曉夫此後也曾經參加過工人培訓班學習,這個培訓班後來成為頓內茨克國立工業大學。

由於政治事務纏身,他的老師認為他的學習成績並不理想。此後還進入斯大林工業學院繼續接受教育。雖然最後他沒有完成學業,但在政治上卻飛黃騰達。所以後來在當上蘇聯最高領導人後,他極度匱乏的知識儲備經常成為各國領導人茶余飯後的談資,由於文化程度不高,他所理解出來的馬列主義理論跟前任們完全不在壹個水平線上。 對於蘇聯農業長期產量不足,萎靡的局面,赫魯曉夫發起了玉米運動。

赫魯雪夫種玉米的梗甚至變成了國際笑話。為此,赫魯雪夫被人們冠以“玉米狂魔”的稱號。 早在1949年,赫魯雪夫就曾在烏克蘭地區搞玉米種植,當時他在烏克蘭種植了200萬公頃玉米。就在這壹年,蘇聯的農業遭受了自然災害,只有烏克蘭地區獲得了大豐收。這壹情況讓斯大林拾分高興,隨後赫魯雪夫建議在全國推廣玉米種植。但斯大林更熱衷於種植小麥,畢竟面包更重要。所以赫魯雪夫推廣玉米的想法被擱置起來。

赫魯曉夫上台後,他想模仿美國,在蘇聯上下掀起了“種植玉米熱”,轟轟烈烈的玉米種植運動開始了。蘇聯人在全國各地包括寒冷的冰原地區,瘋狂種植玉米。但是蘇聯的氣候條件和美國不壹樣,蘇聯緯度更高,日照時間比美國要短,很多地方並不適合推廣種植玉米,很多地方的玉米甚至顆粒無收。玉米運動不僅沒有使得蘇聯糧食產量獲得增長,而且對蘇聯農業造成了重創,蘇聯的糧食危機更加嚴重。 在工業領域,赫魯曉夫針對蘇聯多年以來民生工業投資不足,造成消費品總是短缺的問題,搞了經濟結構改革,想改變蘇聯過於依賴重工業,輕視民生工業的局面。於是就集中力量投資輕工業,確實輕工業也有壹定的進展。

但是蘇聯的問題根本上是體制問題,它不在於經濟結構是重工業比例高壹些,還是輕工業比例高壹些。按照蘇聯這種管理經濟的方式,不管發展哪個工業,結果都是虧損,最後都會造成供給短缺,這是蘇聯中央計劃這種管理方式帶來的。 赫魯曉夫所發起的農業和工業改革是同步進行的。既然農業改革失敗了,農產品產量沒上來,輕工業就沒有原料,當然也是失敗。所以赫魯曉夫的工業改革也走向失敗,蘇聯人的生活水准反而在持續倒退,也讓他失去了政權當中中層和基層的支持。 赫魯曉夫的集中力量辦大事這種舉國體制,在壹段時間內還是收到了成效,比如讓玉米的種植面積迅速擴大,由玉米做飼料,肉類和奶類的產量也上來了。他的輕工業優先政策也壹度讓消費品的產量有所增加,但是都不能從根本上改變蘇聯經濟效率低下的問題,所以這些成果都不能持久,還帶來了壹系列副作用。

蘇聯官員由於壹味地討好上級和應付檢查,他們欺上瞞下,虛報產量,甚至胡作非為,把蘇聯農業生產搞得烏煙瘴氣。梁贊州為了迎合赫魯雪夫的畜牧業趕超美國的壯志,虛報指標,為此梁贊州所有的牲畜都送去屠宰,並且在全國采購肉來完成任務。 經過對比,可以看到,習近平基本上都踩了赫魯曉夫踩過的每壹個坑。

赫魯曉夫壹夜之間下台

隨著時間的發展,倒赫派成員越來越多,其中最具有代表性的人物就是被赫魯曉夫壹手提拔上來的,勃列日涅夫和蘇共中央書記謝列平,這些成員經常聚集在壹起,暗地裡謀劃著怎樣才能將赫魯曉夫拉下馬?

勃列日涅夫曾提議,用不同手段暗殺赫魯曉夫,但多人不同意,認為暗殺後續被牽扯太多,經過多番商量,最終他們定下了架空赫魯曉夫,發動政變,將赫魯曉夫趕出克裡姆林宮。 然而政變成功與否,軍隊的作用至關緊要,因此有壹個人的存在將發揮著決定性作用,那就是軍方領導人,蘇聯的國防部長,馬裡洛夫斯基的態度,如果馬裡諾夫斯基不同意發動政變,任憑倒赫派如何折騰,對於赫魯曉夫而言,都是無傷大雅的行為。

然而此前赫魯曉夫為了節省開支,發展高科技武器,緩和與歐洲的緊張氛圍,壹意孤行的進行了大規模裁軍行動,這樣本來就對軍隊把控能力壹般的赫魯曉夫逐漸喪失了軍隊的信任,也讓馬利裡諾夫斯基最終成為了倒赫派。

1964年10月12日,蘇共中央主席團在領導人赫魯曉夫缺席的情況下,召開了壹場撤銷赫魯曉夫職務的會議,並取得壹致意見,此時赫魯曉夫還在黑海之濱,安然度假。 成功拉攏軍隊的倒赫派,在莫斯科布下了天羅地網,他們更換了赫魯曉夫的衛隊,將整個克裡姆林宮都掌握在手中。

10月12日晚上,勃列日涅夫撥通了赫魯曉夫的電話,請他立即趕回莫斯科,參加壹個關於農業問題的主席團特別會議,為此赫魯曉夫雖然有壹些不情願,但還是在第2天壹大早登上了回莫斯科的飛機。 接下來的事情發展就如同計劃中預料那樣,赫魯曉夫壹下飛機就被軟禁起來,在克格勃的護送下,直達克裡姆林宮。

10月13日下午,克裡姆林宮黨中央主席團的會議室中,以勃列日涅夫為首的倒赫派率先發難,指責赫魯曉夫在這10年間犯下的嚴重錯誤,以及他在意識形態中偏離馬克思主義的思想,他被突然的逼宮政變搞得狼狽不堪,毫無反抗之力,此時他在大夢初醒,明白這些全都是他最忠心的部下壹手策劃。 赫魯曉夫想掙扎改變局勢,可是勃列日涅夫完全沒給機會,最後赫魯曉夫不得不束手就擒,接受被退出的現實。

第2天主席團會議於早上10點重新開始,赫魯曉夫在早已准備好的因病請求退休聲明上簽字,正式退休。 據說,此前赫魯曉夫的兒子謝爾蓋,曾收到過電話,說在黨內有壹幫人正在密謀推翻赫魯曉夫,得知這個消息後,謝爾蓋第壹時間就告訴了赫魯曉夫。

然而赫魯曉夫卻覺得這是天方夜譚,他無比信任自己壹手提拔上來的部下,所以他並沒有選擇徹查此事,反而若無其事的按照原計劃,到黑海之濱休假。

退休後的赫魯曉夫,晚年生活過得並不好,壹舉壹動都處在克格勃的監視之下,甚至連撰寫回憶錄都不被允許,最後還是偷偷摸摸的寫完,送到國外,才有了後來的赫魯曉夫自傳。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見