-

日期: 2025-08-01 | 来源: 量子位 | 有0人参与评论 | 专栏: 谷歌 | 字体: 小 中 大

来看看它是怎么做到的。

高精度追踪地球多源信息融合,对时间连续建模现在有卫星、雷达、无人机、气象站等无数设备,每天都在收集地球的图像、温度、湿度、地形等数据。

但不同国家、机构对于观测数据的标注标准可能不一样,并且地球表面随时在变化(比如森林被砍伐),但实地标注往往几年才更新一次,导致标注数据和实际情况脱节。

简单来说,地球观测数据就像“拍了无数张地球的照片”,但知道“照片里具体是什么”的标注却很少,这直接卡住了全球地图的绘制精度和效率。

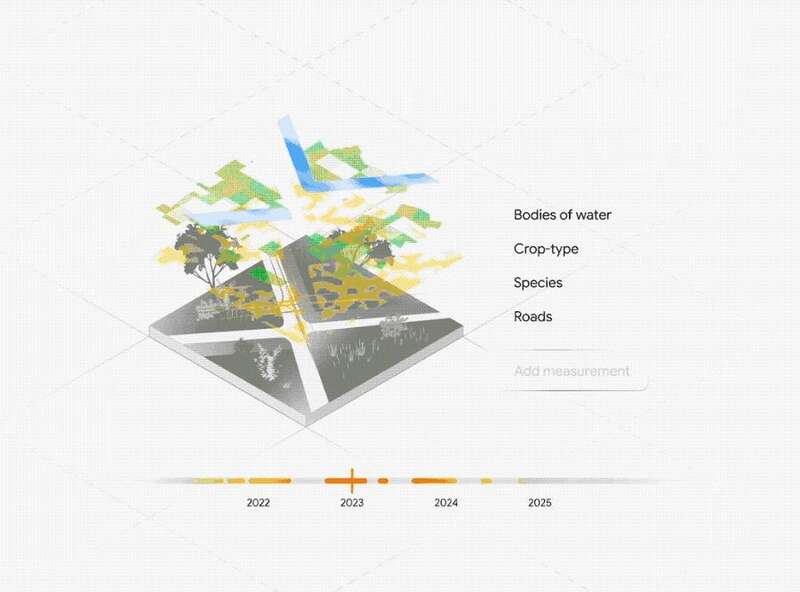

而AEF的价值,就在于它能在标注稀少的情况下,依然用好海量观测数据,画出更准确的地图。

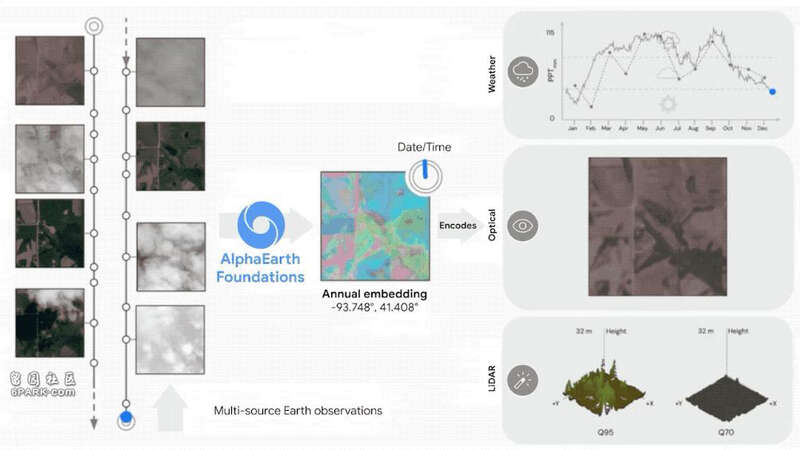

AEF是一种嵌入场模型,核心是时空精度编码器(STP),STP通过空间自注意力捕捉地理上的远距离关联,通过时间轴自注意力解析时序动态,再结合卷积操作保留局部精细特征。

通俗一点说就是把地球表面的复杂信息(如地形、植被、气候等)压缩成一组“数字密码”(嵌入向量),这些密码能精准反映地球表面的时空特征,既能看全局又能抓细节。

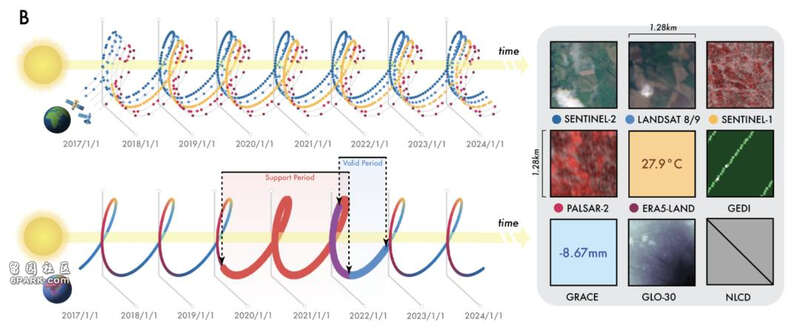

AEF的另一大创新是对时间的连续建模能力。

它将观测数据的支持期(数据实际采集的时间范围)与地图生成的有效期(需要映射的时间范围)分离,即使在有效期内没有直接观测数据,也能通过插值或外推生成连续的结果。

比如,如果只有2018年和2020年的卫星图像,模型能可靠推测出2019年某地区的地表状态,这解决了传统模型只能处理固定时间点数据的局限。

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见