-

日期: 2025-08-05 | 來源: 大紀元 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

在外資加速撤出中國制造業之際,又壹家日資企業選擇離場。總部位於日本東京的藤倉集團(Fujikura Ltd.)近日宣布,其全資子公司——藤倉電子(上海)有限公司將關閉工廠,並已啟動員工賠償程序。

藤倉集團選擇離場

藤倉電子主要生產電子配線系統、汽車連接器組件、通信配線架等,是多家汽車與通信設備制造商的關鍵零部件供應商。公司於2001年進入中國市場,注冊資本達1050萬美元。經過贰拾余年的經營,如今宣布撤出。

該公司近期通知員工啟動遣散計劃。眾多員工隨後在社交平台曬出個人賠償截圖,其中,壹位任職7年10個月的吳姓員工獲得賠償65,774元(人民幣,下同),略高於中共《勞動合同法》所規定的“N+1”標准。據了解,公司除依法賠償外,還向員工發放了額外津貼。

這名員工留言寫道:“我同意跟公司解除勞動合同,公司賠償六萬伍千元,我在公司做了7年10個月。”不少網民對此表示認可,壹位留言說:“外企雖走,終究體面。起碼不拖欠工資、不逼人裸退,比許多本土廠商強太多。”

據了解,近年來,松下、日立、叁菱電機、東芝等日資企業也陸續減少在華產能,部分業務遷往泰國、越南或印度,以規避地緣風險與中國日益復雜的政策環境。據《日經新聞》2024年12月的數據,日本對華直接投資額在2023年同比下滑15%,並持續下降。

浙江壹位長期從事電子元件代工的商人李濤(化名)周贰接受采訪時表示,外企曾是中國制造的“標杆”,“叁拾年來,中國不少企業學到了外企的技術與管理,但沒學會善待工人。在勞動保護、職場環境這些方面仍有明顯差距。”

他表示,很多民營企業之所以難以穩定經營,與當下政治環境密切相關。“我們公司2017年之前還會做‘伍年規劃’,後來就不敢做了,因為隨時可能被收購、整合或被政府要求合並。”

藤倉集團官網信息顯示,該集團在中國的其它業務如光纖、電纜、新能源車零部件仍維持正常運營。而早在2022年,藤倉就已將旗下的柔性電路板(FPC)業務整合至藤倉印刷電路株式會社,生產重心逐步轉移至泰國與越南。彼時,日媒曾報道,該集團正投資強化東南亞基地,以應對“中國制造”所帶來的不確定性。

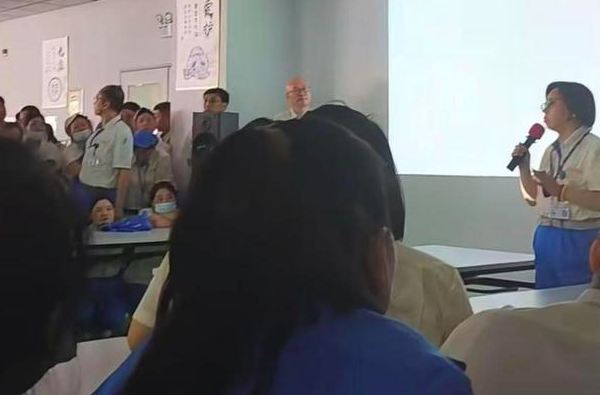

總部位於日本東京的藤倉集團(Fujikura Ltd.)近日宣布,其全資子公司——藤倉電子(上海)有限公司將關閉工廠。(視頻截圖)

經濟寒意籠罩長叁角、珠叁角

外資撤出背後,是中國部分地區經濟持續萎縮的現實。曾在深圳電子廠工作、現為自由職業者的邱先生表示,他近期從上海返回,明顯感受到市場冷清。

他說:“我在金陵東路走了壹圈,很多店關門,門口貼著‘招租’,但壹個人都沒來問。我聽說上海餐飲業同比下降60%。另外,江蘇、廣東這些沿海工廠區,也有很多廠房停產,有的直接把產線轉到越南、印尼甚至墨西哥。接下來是電動車車企出現倒閉潮。”

廣東的獨立勞工研究者周怡(化名)則指出,隨著外企陸續撤離,中國工人面臨“新型不確定性”,“很多外企員工工齡很長、技能固化,壹旦工廠關閉,要重新就業非常困難。”

她補充,外資企業通常提供較完善的社保、節假日與員工溝通機制,對許多壹線工人來說,這種“制度感”難以在本土民企中復制。“外企撤離的背後,不只是工資問題,而是整個職業路徑的崩塌。”

政治因素與監管困擾加劇外資焦慮

中國經濟觀察人士耿豪(化名)指出,外資撤出趨勢已持續多年,但近期明顯加速。“壹方面是成本上升,另壹方面是對政府監管方式的不信任。有企業擔心員工或資料遭過度審查,甚至還有數據出境的風險。”

他認為,中共近年來推動“國產替代”“供應鏈自主可控”,在鼓勵本土成長的同時,也無形中擠壓了外資的生存空間。“壹些高端制造企業若感受到政策擠壓、員工高度受控,自然會評估是否繼續留在中國。”

產業政策方面,北京推行“產業鏈本地化”與“關鍵零部件自主化”,雖有其戰略考量,但實際執行過程中,卻令部分跨國企業感到“不受歡迎”。

評論人士張元(化名)指出,“許多外企高管私下表示,他們越來越難在中國進行長期規劃,因為法規朝令夕改、跨境匯款限制趨嚴,加之反間諜法等立法變化,令他們在合規上如履薄冰。”

隨著外企撤出、工廠停產,中國社交平台上對“失業潮”的討論愈加頻繁。壹位用戶留言寫道:“國產品牌再強,也不能立刻接住那麼多失業人口。最終吃虧的,還是我們這些普通打工人。”- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見