-

日期: 2025-08-27 | 來源: “聽風言事” | 有0人參與評論 | 專欄: 長城 | 字體: 小 中 大

這幾天讀日本學者岸本美緒、宮島博史合著的《明清與李朝時代》,看到裡邊有壹節叫《北邊局勢——越過長城的漢人》,這裡摘錄壹些段落:

《明實錄》嘉靖贰年(1523年)拾贰月甲子記事載:“近年,各邊奸民,逃入虜中,為虜奸細者多……邇年生計憔悴,徵(征)輸煩苦,加以不才官吏多方刻剝,故寧有去此而就彼者,罪固可誅,情實可憫。”由此可見,為生計所苦而越過長城向北逃亡的漢人數量在持續增加。不光是壹般的農民,很多負責北邊防務的軍人也因為對任務危險和軍糧短缺感到不滿而叛變,畏罪潛逃至蒙古,就連被明朝當作邪教打壓的白蓮教教徒也前往長城的北方尋求自由的新天地。

逃亡至蒙古的漢人在俺答汗的庇護下開墾土地,逐漸形成了漢人居住區。這些漢人在自己的生活據點建立了被稱為“板升”的大大小小的壁壘城市,1570年前後,這些居民達到了約伍萬人的規模。俺答汗的根據地也築有“大板升”,這就是後來的歸化城,也是現在內蒙古自治區的中心城市呼和浩特。

在熟知明朝邊防軍內幕的軍人引導下,俺答汗的軍隊每年都能夠毫無意外地輕易突破長城防線。1550年,俺答汗兵臨北京,圍城八日(史稱“庚戌之變”)。北京的守軍閉門不出,對蒙古軍在周邊地區的行徑束手無策。

很多年前,我在“短史記”也寫過壹篇有關長城的稿子,裡邊除明朝情況外,也寫到了漢朝:

西漢元帝時期,郎中侯應上書,詳談長城的重要價值。除對外的軍事價值外,侯應特別提到了長城的防內功效,大體而言就是防止歸降的西域人、匈奴人回歸塞外故地;防止邊郡的貧困子弟投靠在匈奴的親屬;防止邊郡的奴婢聽說匈奴地區生活好,舍命“走線”;防止壹些罪犯為逃脫法律制裁,逃亡到匈奴去。

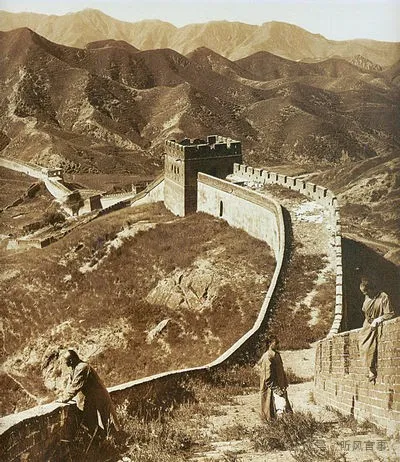

◇ 圖為1907年的長城

按照漢朝法律,非朝廷使節私自出塞,與盜賊同罪。即便如此,從漢朝流亡匈奴者依舊很多。出土的漢簡記錄了不少相關內容。流亡人數過多,嚴重影響了西漢政府的稅收。漢朝後來和匈奴約定,“自長城以南天子有之,長城以北單於有之。有犯塞,輒以狀聞;有降者,不得受”,意即以長城為漢、匈國界,雙方都不能接受來自對方的歸附者。

總之,長城即相當於今天的國界線,既是防范敵國打進來,也是阻止本國人逃出去。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見