-

日期: 2025-09-03 | 来源: 南风窗 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

事实上,现在养猪早不是“喂饱就行”的年代了,竞争也早已脱离“粗放扩张”的阶段。一头猪从出生到出栏,其投入基本都是明牌,真正的竞争就像菜市场砍价,核心是怎么把成本压到骨头里。

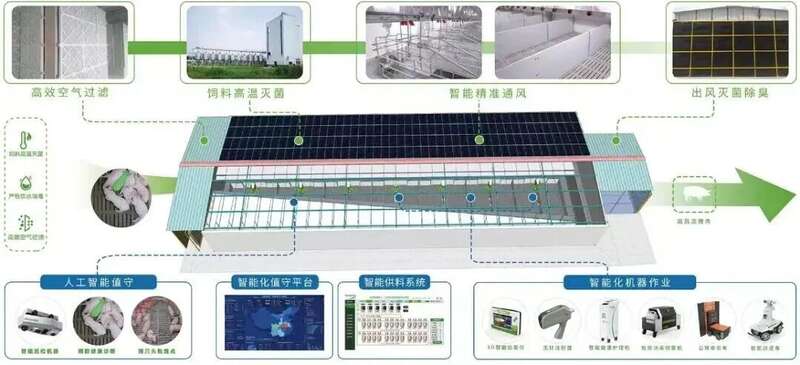

牧原通过智能化探索,实现科技养猪

猪场选址要算土地的成本,育种要抠每一代猪的生长速度,就连饲料里的每一粒玉米、每一勺豆粕,都得反复计算——差一分钱,在规模化养殖里就是百万级的差距。

就在全行业还在琢磨怎么实现10%的目标时,牧原在2025年7月扔出的数据直接把行业炸懵了:他们的豆粕占比居然降到了4.9%。

别小看这几个百分点,换算到单头猪身上,就是少用31公斤豆粕,饲料成本直接省15块。更恐怖的是规模效应,牧原一年出栏7160万头猪,这么算下来,一年能省2.34亿,还能少用200多万吨大豆。这哪是降成本,简直是给行业重新定了规矩。

有人问,是不是牧原运气好?其实早有伏笔。

创始人秦英林大学里学的就是畜牧营养,相当于一入行就带着“饲料优化”的基因。1992年,他开始下海养猪,第二年就开始琢磨怎么少用豆粕了。事实上,那时候进口大豆还没现在这么紧张,他就已经在想“不被豆粕绑架”的事。

牧原创始人秦英林

后来,他在访谈里说,当年为了搞清楚猪日粮里最佳的蛋白含量,团队做了无数次测试,早在2003年就把猪需要的营养体系摸得门儿清。更狠的是秦英林的那句话:“从技术上来说,我们已经可以完全不用大豆做猪饲料。”

这话背后是既能省大豆、又能减少氮排放的双重收益;既解决了粮食安全的痛点,又踩中了环保的要点。相当于把两个难题,揉成了一个解决方案。

众所周知,现在的牧原养猪,早已不是大家印象里“又脏又臭”的样子。水、饲料、猪舍里的空气,全靠智能系统管理;猪粪处理、臭气治理用上了智能设备,处理得干干净净;就连猪舍的温度湿度,都能通过调控让猪一年四季都待在“春天”里——猪舒服了长得快,还能减少病害,这又是一笔隐性的成本节约。

很多人会问,养猪这种传统到骨子里的行业,怎么跟“新生”挂钩?秦英林养了30多年猪,他最清楚:智能时代不是只给互联网行业送红利,而是给所有传统行业换了个赛道。

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见