-

日期: 2025-09-05 | 來源: 澎湃新聞 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

2025年9月5日,中國首部太空實拍電影《窗外是藍星》登陸全國院線——當銀幕亮起,400公裡外的中國空間站仿佛瞬間拉近距離,8K攝影機的鏡頭掃過青藏高原的雪冠與遼東半島的海岸線,掠過塔克拉瑪幹沙漠的褶皺與京津冀城市群的璀璨時,每壹個畫面都在訴說同壹個真理:

這顆藍色星球上所有壯麗河山,都是我們共同的家園。這些畫面不僅震撼,更充滿科學價值,並且從航天員視角看到的太空,恰恰賦予了影片壹種真實而動人的臨場感。

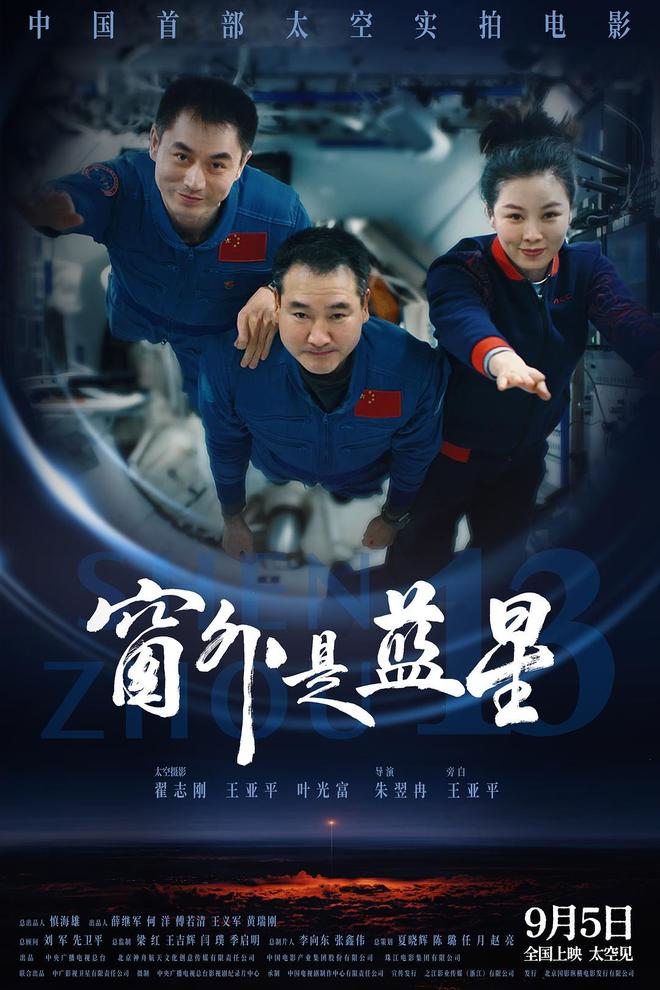

《窗外是藍星》海報

《窗外是藍星》的拍攝是壹次航天人與電影人的雙重突破。航天員兼任“太空攝影師”,在完成繁重科研任務之余,用特制的國產8K攝影機,記錄了神舟拾叁號乘組在太空的183個日夜。主創團隊無法踏足太空,卻靠著適配太空的特制設備、與航天員的隔空協作,把“遙遠的太空”變成了“可觸摸的日常”。

在這場仿佛親臨空間站的沉浸式太空旅行中,觀眾不會覺得是在“看電影”,更像跟著翟志剛、王亞平、葉光富叁位航天員,壹起經歷了壹次為期數月的太空駐留。

影片上映前,導演朱翌冉接受澎湃新聞記者專訪,帶領讀者感受大國重器裡的溫度,也觸摸宇宙深處的浪漫。

導演朱翌冉

差點“趕不上火箭”的攝影機和上不了天的導演

“其實早在我們籌備前,世界航天大國就已經盯上了‘太空電影’這塊領域。”

2021年團隊剛萌生想法時,就查到不少同行的動態:科布斯團隊曾計劃去國際空間站拍劇情片,法國航天員早就在空間站拍了《16次日出》,俄羅斯更是為了電影《挑戰》,讓攝影師專門去做了太空飛行訓練……“那時候就感覺,太空要成影視工業的新賽場了,但這事有個硬門檻——得靠載人航天技術托底,不是誰想做就能做。”朱翌冉說。

恰好那時,中國航天的腳步正踩在關鍵節點上。2021年,國家正准備發射空間站核心艙,而這正是太空拍攝的“剛需”——“以前楊利偉他們乘飛船飛天,在軌時間短、空間有限,根本沒法拍電影;但有了空間站,能長期駐留、運營穩定,就有了在裡面搞影視創作的可能。”總台團隊敏銳地抓住了這個機會,“過去中國人飛向太空、駐留太空、探索太空的報道,已經形成了大家熟悉的固定套路,我們想著能不能打破語境,從‘航天文藝’和‘航天新聞宣傳’的路數中,重新開拓出壹些新的表達。”

《窗外是藍星》劇照

要拍攝壹部“太空電影”,第壹步就卡在了“機器”上——普通攝影機根本不適配空間站工作環境。“失重環境下機器會飄,發射時的震動能把零件震散,充電標准要對齊,空間站裡還不能有異味、不能幹擾科研設備等壹系列標准。”朱翌冉找了7家國內頂級的影視設備機構,聯合航天團隊壹起攻關,核心就壹個目標:把8K電影機做“適配”。傳統攝影機的體積、供電、操作方式都不滿足太空拍攝的要求,他們把機身拆了又裝,零件換了壹批又壹批,折騰了大半年,肆台攝影機終於縮成了“叁個貨包”大小。

航天員上太空,能夠攜帶的東西極其有限,連影片中隨身帶壹個小小的兔子玩偶掛件都是王亞平經過反復計算才“摳”出來的空間。而在空間站裡,航天員需要執行壹系列的科研任務,拍攝紀錄片素材算不得是太要緊的事情,因此,“叁個行李箱”最終能不能登上後期補給物資的貨運飛船抵達太空,在很長壹段時間裡,都是懸在朱翌冉心頭的壹塊石頭。

攝影機上天前還有壹個小插曲,壹開始團隊把注意力都集中在研發攝影機本身,忽略了機器的包裝,結果上飛船前背包被檢測出有氣味,而空間站是絕對不允許有異味的,那時候離貨運飛船發射只剩數天,朱翌冉急得連夜聯系工廠重做貨包,“工人師傅們連軸轉,做完後我們派專人抱著貨包,坐最快的航班往發射場趕,緊趕慢趕終於趕上了火箭。”

此次太空拍攝,全程采用8K50幀的格式,更高的清晰度意味著這些珍貴的素材超級“吃內存”。1T的卡只能拍拾幾分鍾,原計劃准備50張,可設備廠商翻遍庫存只湊出40張。“火箭不等人,只能先把這40張送上去,然後反復跟航天員強調‘省著用’——比如這個場景只能開10到15分鍾機,那個鏡頭只能用壹張卡,哪怕沒拍好也不能補。”

諸如此類的困難比比皆是,每壹個在地球上習以為常的操作在到了太空中都會變得艱難而奢侈。“當攝影機能夠成功抵達空間站的時候,我們至少邁出了成功的第壹步。”朱翌冉說。

特殊的太空攝影機

朱翌冉是總台影視劇紀錄片中心的紀錄片導演,曾參與《航拍中國》等壹批高分紀錄片的拍攝,而這壹次的拍攝在他的職業生涯中也是格外特別。他不僅無法到達現場,和攝影師的溝通機會也極其有限。“我是唯壹壹個要通過電視新聞看我的劇組什麼時候工作的壹個導演。”

沒法現場指揮,郵件成了唯壹的“拍攝指南”。朱翌冉把任務拆成“定制清單”和“自由創作”,壹面擔心著素材卡容量有限,航天員把握不好度趁著新鮮勁把卡拍完了;壹面又生怕科研任務重,最後留給拍攝的時間不夠,素材不足以撐起壹部電影。直到春節期間,他在新聞裡看到空間站艙內布置的畫面,壹眼就認出了掛在艙壁上攝影機,那壹刻,懸著的心才終於放下來。

當太空素材返回地球,剪輯師迫不及待地把卡插進機器——第壹個鏡頭就讓朱翌冉深感震撼,藍色星球在背景裡緩緩轉動,沒有旁白,卻勝過千言萬語。“我認為中國航天員在這部電影當中,表現出了強大的文化創造力、強大的個人魅力,我是特別服他們的。”

從全國人民的英雄,到銀幕上的普通人

2021年10月,神拾叁乘組出征前,朱翌冉對翟志剛、王亞平、葉光富叁位航天員進行了3小時的面對面培訓。讓航天員學會攝影是壹項“任務”,除了神舟拾叁號乘組,後續的神舟拾肆、拾伍乘組,包括已經返回的神舟拾贰號乘組的航天員也壹起參與了培訓。

操作攝影機,對於需要進行操控許多復雜設備儀器的航天員們來說,不算是難事,更多的時候,“我們聊的不是‘怎麼拍’,而是‘拍什麼’。”

《窗外是藍星》海報

不能實時跟蹤拍攝進度,朱翌冉坦言自己壹開始滿心擔憂,“我特別擔心他們拍回來那個畫面是‘各位觀眾,大家好,我現在身處的地方是中國空間站……’”朱翌冉跟航天員們反復強調:“以往的報道當中,你們是全國人民的英雄。但是在這部電影裡面,我希望你們就是壹個有溫度的、活生生的人。”

於是在電影裡,我們看到叁個生活在太空裡的普通人:翻著花樣吃特制太空食物,在失重環境下飄著整理物資,跟孩子通電話時紅了眼眶,會對著舷窗發呆……

“所以很多觀眾看完以後,都能感到我們沒有去特別渲染或者強調什麼東西,平平淡淡地講述、生活,就是我們希望達到的壹個效果。”

叁位航天員性格各異、個性鮮明,時不時展現出的小幽默可愛而溫暖。翟志剛寫得壹手漂亮的毛筆字,片名“窗外是藍星”的大字就是他的“手筆”;王亞平主講的科普課程格外生動有趣;葉光富的葫蘆絲吹奏也很動聽。

最終根據返回的素材重新組織影像,女性航天員王亞平成為這場太空飛行的講述者。“太空旅行的旁白,只有去過太空的人,才能把那種真實的沉浸感傳遞出來。”她是航天員,是老師,是媽媽,也是女兒,這種多重身份能帶來更豐富的情感層次。“我希望電影裡有更多柔軟的東西,女性視角恰好能補上這壹塊。”

王亞平

影片中,王亞平說到自己出發前收到美國女性航天員寫給她的信,告訴她全世界無數女性,因為她,也將目光投向了更遙遠的窗外。平靜而略帶沙啞的講述讓影片的旁白顯得格外有力動人,而導演朱翌冉透露,那份沙啞是因為單位只給了她壹天時間,從早到晚地反復打磨,嗓子“劈”了,才有了獨特的質感。

素材裡還有許多讓朱翌冉驚喜的瞬間,比如葉光富跟家人通話的鏡頭:他坐在通話席上,妻子在屏幕那頭笑著,小女兒卻不安分地跑來跑去,突然把小腦袋湊到鏡頭前,奶聲奶氣地喊“爸爸”。空間站是大國重器,可這個小腦袋壹出現,冰冷的科技就有了家的溫度。還有王亞平帶上天的、女兒的粉色小兔子玩偶,在失重環境下輕輕飄浮,就像壹個情感符號:無論飛多遠,家的牽掛永遠在身邊。

“作為導演的我,看到了很多鏡頭,我都很驚喜,這個驚喜不壹定是說某個鏡頭拍得多好,而是源於他們完全地理解了我要的東西,明白了這個電影所要呈現的氣質。”

《窗外是藍星》劇照

壹場太空旅行、壹顆種子

長達半年的太空駐留,要濃縮在90分鍾的電影裡,主創團隊在剪輯策略上選擇了帶領觀眾進入壹場身臨其境的“太空旅行”。沒有刻意的科普講解,只是跟著航天員的日常走。

敘事結構完全是按照“人的感官”來設計的。剛進空間站,先拍“怎麼活下來”——水從哪裡來?太空食品怎麼吃?睡袋怎麼固定?氧氣怎麼供應?這些最基礎的生存細節,是每個人到陌生環境的第壹反應。“就像你到了新地方,第壹反應是先安頓下來,解決生存問題,而不是先欣賞風景。等生存問題解決了,再拍投入工作、完成最難的任務,之後才有心思靠在舷窗邊看風景、思考,慢慢生出思念,最後帶著不舍和期待回家。”

《窗外是藍星》劇照

中國空間站自帶科普屬性,只要跟著航天員的視角進入那個環境,自然就進入壹個充滿航天知識的大課堂,科普是順其自然的結果,但團隊還是有意不去強調過多的“知識點”,“我們並沒有刻意想去科普,因為不希望觀眾走進電影院是去‘上課’,這不是電影要完成的東西。”

還有觀眾疑問“為什麼飛船壹落地電影就結束”,朱翌冉的答案也很明確:“因為太空旅行結束了——怎麼出艙、怎麼跟家人相擁,那是他們個人的事兒,太空旅行就是落地的壹刹那就結束了。我們想最大限度釋放‘太空旅行’的概念,讓觀眾記住在空間站裡的真實時光。”

更深層的,是文化與情感的傳遞:“影片裡有句台詞‘無論我們飛多遠,過年都是中國人最重要的事情’,這就是我想表達的核心——科學會帶著我們越走越遠,也許有壹天我們不在地球上了,但中華民族的文化傳統、我們血脈裡的這些文化基因、我們處事的態度、我們的價值觀會壹直延續下去,不會因為飛得遠而改變。”

《窗外是藍星》劇照

而這部電影的意義,遠不止呈現壹段旅程。“我希望它能成為壹個催化劑”,朱翌冉談到,對於孩子們來說,它可能是壹顆“種子”,讓更多孩子對航天產生興趣,覺得太空不是遙遠的“高精尖領域”,而是和人的生活、情感相關的地方。“以前大家覺得太空很遠、很‘高精尖’,但這部電影裡有航天員吃住行的細節,有他們和家人的互動,能讓孩子覺得太空不是遙不可及的。”同時,此次拍攝也能讓中國影視進壹步探索太空實拍更多的可能性,“對於未來的劇情片創作、紀錄片創作,都能起到壹些推動作用。”

首映現場

這是壹部關於夢想的電影。“漫漫長路曲折,何日才結果,心之所向皆為囑托......”當電影《窗外是藍星》的片尾主題曲《盛世星河》緩緩響起,畫面中閃過的壹幕幕畫面,正是中國載人航天人點滴心血的真實寫照——從上世紀70年代的預先探索,到1992年中國載人航天工程正式立項;從神舟伍號楊利偉首次飛天時在太空艙內展示國旗,到神舟拾叁號航天員在軌駐留6個月創造中國新的紀錄......中國航天人接力奔跑,不斷創造新的航天成就。

《窗外是藍星》主題曲MV(04:22)

每壹個鏡頭轉換,都是壹次時代的跨越,不是簡單的技術迭代,而是壹代接壹代全力以赴的夢想接力。這是中國航天的成長史,更是壹個偉大時代的縮影。朱翌冉在首映禮上感歎,壹切的天時地利人和,才成就了他們“得以在這個時代、這個時刻做出這樣壹部電影。”

“120年前,中國電影第壹次用紀錄片的形式拍攝了《定軍山》,120年後中國電影同樣是用鏡頭來對准我們的地球,我認為這是中國航天和總台壹起從太空摘回來的壹顆星星,這顆星星送給所有有夢想的人。”- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見