-

日期: 2025-09-11 | 来源: 妻子的散文诗 | 有0人参与评论 | 专栏: 多伦多新闻 | 字体: 小 中 大

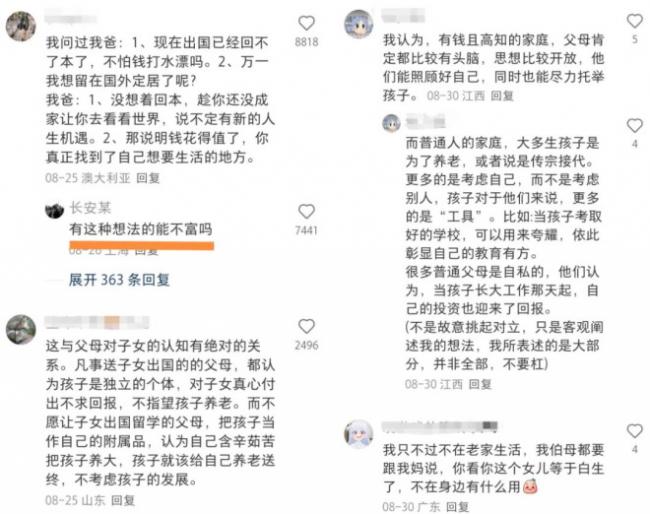

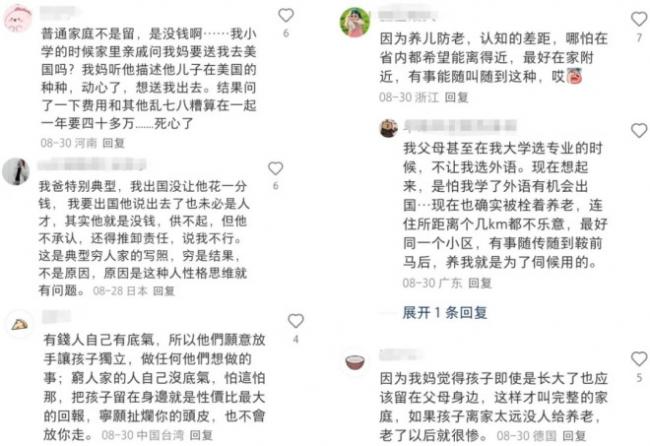

(网友对此主题的留言)

清如想起徐医生最后的剖白:“我们这代人通过高考改变命运,现在要证明的是,我们的孩子能够属于任何地方,又不被任何地方限定。”

外滩华灯初上时,清如收到女儿从多伦多发来的照片。少女穿着校服站在欧式建筑旁,身后是点亮的CN塔。照片备注写着:“今天我独立策划了跨文化研究项目,用了你们没想到的创意方式。”

某个瞬间,清如忽然理解这种选择的深层动机:我们这些父母追求的不仅是优质教育,更是一种教育哲学的重构——将孩子从熟悉的评价体系中解放,让其在文化融合中生长出更坚韧的自我认知。

梧桐叶仍在飘落,覆盖了清晨的车辙。但清如知道,当春天来临,这些深藏的轨迹会重新显现,延伸向肉眼不可及的远方。候鸟或许终将归来,只是归来时,它们携带的已是整片天空的记忆。

两种选择背后,是同样沉重的爱与期待,只是在风险评估与价值排序上分道扬镳。而所有父母共同分享的,或许是深夜查看世界时钟时,那种甜蜜又怅然的牵挂——无论孩子身在何方,外滩的钟声永远回荡在异国的梦境里。

黄浦江潮汐往复,江畔的候鸟们沿着不同航线飞向天际。而在石库门老宅与陆家嘴豪宅之间,关于“远方”与“家园”的辩证,正在咖啡香与书卷气中静静流淌。

(图为作者在上海机场候机时的留影)- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见