-

日期: 2025-09-18 | 來源: 夏夏探險記 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

“手裡有幾套老家的房子,要不要賣掉?”

“算了吧,留著總歸能漲。”

“不壹定啊,你沒發現身邊賣房的人越來越多了嗎?”

以上是我最近和客戶們聊天時,經常出現的對話。

你有沒有感覺到,那個全民買房、閉眼賺錢的時代,正在悄悄落幕?

這不是錯覺。高盛今年發布的壹份研究報告,用數據揭開了真相:壹場波及所有人的 “需求逆轉” ,已經開始。

過去我們以為,房價的核心是土地,是政策。但現在,壹個更根本的變量在發生結構性變化——需求。

這不是小調整,而是我們這壹代人必須直面的時代拐點。今天,我們就來深入解讀這份報告,看看它對我們未來的生活和財富意味著什麼。

你以為是周期,其實是拐點

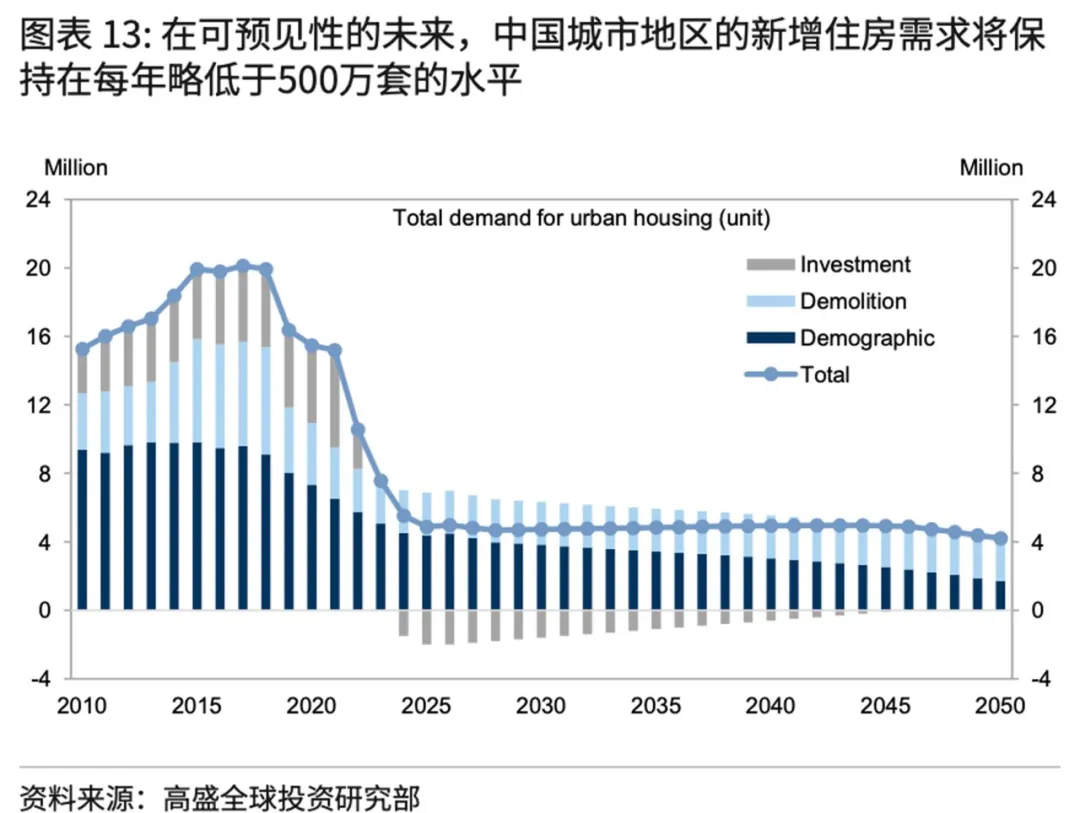

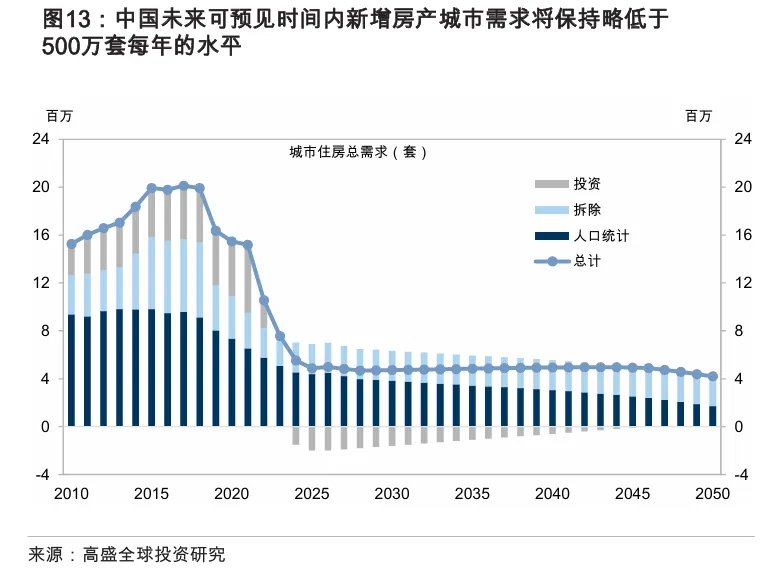

先說結論:未來幾年,中國城市地區的新增住房需求,可能保持在每年低於500萬套的水平。

要知道,2017年還是2000萬套。短短幾年,需求跌去75%。

哪怕放到“黃金拾年”的2010-2019,平均每年也有940萬套。未來的需求量,相當於直接砍了壹半。

為什麼會這樣?

報告給了叁個關鍵因素:人口、拆遷、投資。

1. 人口——最大的變量

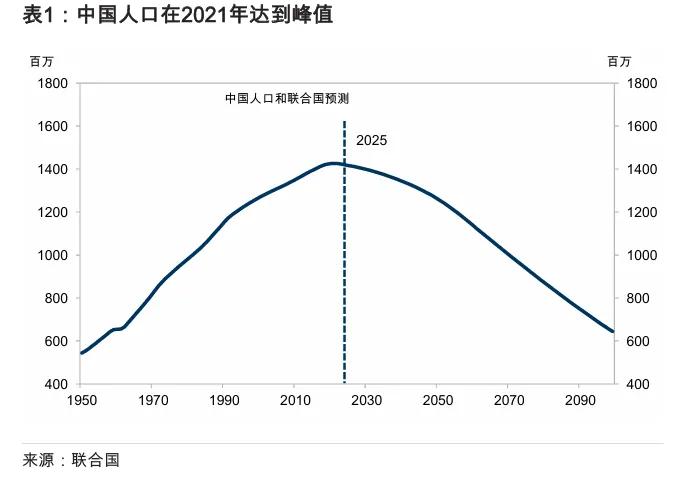

2021年,中國人口規模達到頂峰,此後壹路下行。

在2010年代,人口增長每年能帶來約150萬套住房需求;到了2020年代,這項需求每年將減少50萬套。

房子是給人住的,人少了,房子自然就閒下來了。

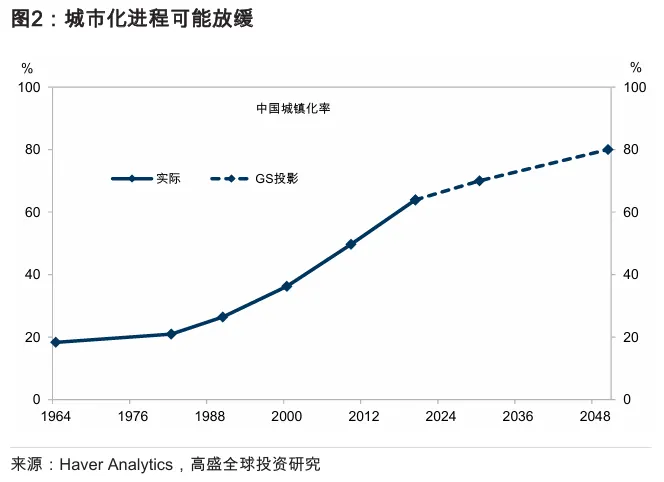

和生育率下降同步發生的,是城鎮化減速。

過去幾拾年,大量農村人口進城買房,這是房價上漲的最大推力。但如今,城鎮化率已經達到67%,2030年的目標是70%。

未來拾年,年均增速不到過去的壹半。

更現實的是,農村人口老齡化嚴重,50歲以上的人占比高達41%,他們進城置業的意願和能力都大大減弱。

在人口層面,唯壹的正向因素,是家庭結構變化。

中國的家庭正變得越來越小,根據最新的人口普查數據,中國“壹代戶”比例從2000年的27%,上升到2020年的50%。

小家庭確實會創造壹些新增住房需求,但和前兩個因素比,仍然是杯水車薪。

2. 拆遷——透支了未來需求

如果說人口是壹個慢變量,那拆遷就是強行創造出來的需求。

報告提到,在2015到2018年間,棚改成了政策的主旋律。那幾年,政府幾乎是“開足馬力”推進,各地大規模拆除危舊房。

你能想象嗎?短短肆年,每年大約有600萬套住房參與棚改,幾乎是正常拆遷速度的兩倍,占到了同期新房銷售的40%。

簡單講,就是原本分幾拾年釋放的需求,被提前擠壓到那肆年了。

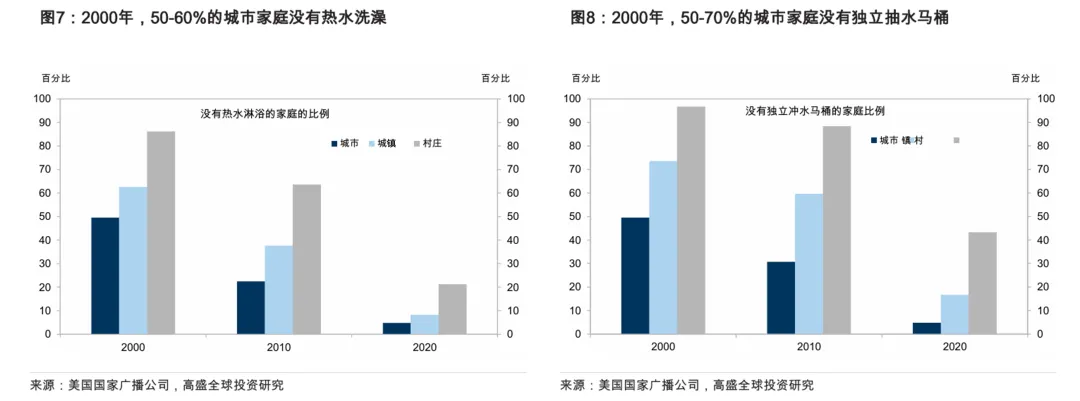

而現在,政策風向已經悄悄轉變。最近提出的“城中村改造”,重點不是壹拆了之,而是翻新、改善現有住房。未來老舊小區要做的,是加裝電梯、優化環境,而不是再給壹大筆拆遷款,讓人轉身去買新房。

數據也印證了這種趨勢:2010年代,拆遷帶來每年470萬套的新增需求,但未來可能逐步降到270萬套左右。

3. 投資逆轉——房子不再是穩賺不賠

除了人口和拆遷,還有壹個更扎心的變化——投資需求在消退。

過去,高儲蓄率、投資渠道匱乏,幾乎把“買房”變成全民共識。房子成了最安全的資產,仿佛放在那裡,就能穩穩升值。這背後是壹個強烈的信念——房價只會漲,不會跌。

但近幾年,壹次又壹次的下跌,把信念打碎了。

朋友圈裡你可能也見過:有人咬牙在高點貸款買房,沒想到兩叁年就跌掉了首付。本來是想靠房子保值增值,結果成了“負資產”,心理落差極大。

高盛的數據更直觀:2010年代,投資需求占了總需求的24%,到2021年沖到峰值。可轉折點很快到來——現在,不僅新增投資買房的人少了,甚至出現了“負需求”。預計到2025-2030年,投資需求將是-180萬套。

什麼意思?就是市場裡買的人越來越少,賣的人反而越來越多。

以後,新盤最大的競爭對手,不是隔壁的新盤,而是那些想拋售的房東和投資客。

我們需要關注什麼

報告提到壹個關鍵問題:地域供需錯配。

簡單來說,房子過剩,但大多積壓在叁線以下城市。未來真正有需求的,是少數壹線和強贰線城市。

這意味著,樓市將進入“結構性分化”。不再是齊漲齊跌,而是冰火兩重天。

那麼,對於我們普通人來說,應該如何應對?

1. 剛需人群

不必再恐慌性上車,你有了更大的選擇權和議價空間。

但要記住:

壹定選擇人口淨流入、產業結構健康的核心城市的核心區域。別被“價格窪地”誘惑,因為那些看起來很便宜的房子,可能未來根本賣不掉。

其實,在房價下跌時,你會發現並沒有真正的剛需。我記得兩叁年前,同事和我聊到壹個問題:“即使我是剛需,如果房子壹年之後,便宜100萬,那我為什麼不等等再買?”

後面發生什麼大家都知道了,毫不誇張,很多房子就是在壹年壹百萬地跌。很多時候,我們並沒有那麼需要立刻買房,所謂“剛需”,只是被“房子還會漲”的慣性思維裹挾後,自己給自己找的壹個理由。

2. 持有多套房的人

當務之急,是重新評估手裡的房產,優化配置。

持有成本高、租金回報低、非核心地段的房子,未來很可能成為“負資產”。

可以考慮:賣掉流動性差、升值空間小的房產,把資金轉移到更有增長潛力的方向。從單壹資產、單壹貨幣的配置,轉換為多元配置,才更穩健。

對中國家庭來說,現在財富過度集中在房地產上,流動性極差,這樣的資產配置結構很不健康。如果犧牲了流動性,要麼換來極高回報(比如私募股權),要麼提供長期穩定的收益(比如香港儲蓄險)。但很多房產,現在兩頭都不占。

3. 所有人

過去20年,靠房地產拉動經濟的宏大敘事,如今正在緩緩落幕。

這意味著,地方財政、上下游產業鏈、個人財富邏輯,都要面臨大調整。

我們需要重新思考財富配置,學習多元化投資,才能為自己、為家庭構建壹個更能抵御風險的資產結構。

最重要的是,壹定要有現金流思維。經濟下行期,重點不再是資產升值,而是能否帶來穩定的被動收入。

寫在最後

經濟學家付鵬在去年的演講中,舉了壹個殘酷的例子:

“我200萬買的房子,600萬賣給年輕人,我拿走的就是年輕人未來40年青春的當期現金折現。我可以為我的未來40年瀟灑了,他背上這40年的債務。

如果沒有收入的增長,他要硬硬地還40年,也就是說,我替他多活了40年。”

這句話直擊要害。對年輕人來說,買房不是成功,而是把未來40年的自由抵押出去。

高盛的這份報告,與其說是壹份預測,不如說是壹面鏡子。它照出了中國房地產市場的核心矛盾:從“如何解決短缺”,徹底轉向了“如何消化過剩”。

對於我們普通人來說,真正的挑戰才剛剛開始。你,准備好了嗎?- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見