-

_NEWSDATE: 2025-09-26 | News by: BBC 中文网 | 有0人参与评论 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE

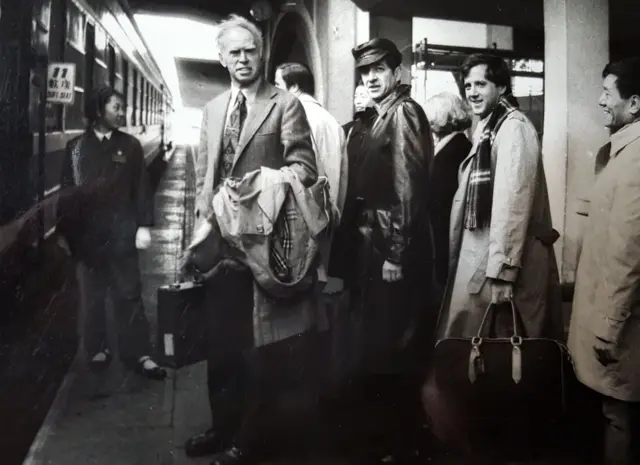

1979年,年轻时的孔杰荣在中国。

为中国法律研究拓荒

在孔杰荣研究中国大陆法律问题时,中国还对外封闭,连正式的法律档都稀缺,他就到香港采访有大陆法律背景的难民,一些前法官、检察官都是他的对象。

通过他们的亲身经历研究中国大陆当时的司法体制,被视为这一领域的拓荒者。1968年,他出版《中华人民共和国刑事程式(1949-63)》一书,就是这些方法的成果,影响了一代西方学者。

在香港期间,孔杰荣与一众学者建立了香港中文大学中国研究服务中心(USC),那里接待了不少大陆学者,也为本地学者瞭解大陆建立了桥梁,被誉为“中国研究的麦加”。五年前当该中心面临“重组”计划时,孔杰荣还热切关注着,他当时对BBC说,担心以后中心的一些研讨会和项目被取消,接触宝贵藏品的机会也受到限制。

在哈佛大学,孔杰荣创立了东亚法律研究中心(后称费正清中国研究中心),那里一直是美国乃至世界中国法律问题专家诞生的地方。台湾前总统马英九和前副总统吕秀莲都是他的学生。

马英九曾在一份祝寿文中回忆,他在入学博士之后第一年就修读了孔杰荣有关大陆刑事程式与大陆国际法实践两门课,“堂堂爆满”。

他记得对方经常提到中文名为何用“孔杰荣”,不用“柯恩”。原因是以为中国人尊孔,但没想到开始研究大陆法制不久,“文化大革命”就爆发了,“反孔批孔”成了主流,姓孔反而比较吃亏。

“言下之意,有点弄巧成拙,令人莞尔”,马英九写道。

孔杰荣常身着西装,打着蝴蝶结,看起来风度翩翩;加上谈吐风趣幽默,许多人不仅敬仰他的知识渊博,还对他的个人魅力印象深刻。

“给我的第一印象是,他更像是个忠厚长者”,虞平说。孔杰荣在纽约大学重建美国研究中国法律中心时,邀请虞平参加该计划,从此开启了长达二十多年的同事和忘年之交。

香港大学法律学院院长傅华伶今年春季成为纽约大学法学院首位“谢瑞·柯恩访问教授”(Jerry Cohen Professor),他在那段时间里多次与孔杰荣深入交谈,深受他清晰的记忆、敏锐的机智、慷慨的胸怀以及积极的人生观所触动。

“他总是鼓励他人超越既有成就,攀登新的高峰。在他面前,千万别说自己年纪太大,无法追寻热情。”

长期投入人权倡议

孔杰荣常年投入人权倡议,帮助维权律师。据虞平回忆,2002年左右,一次他从中国出差回到美国,孔杰荣兴奋地告诉他,认识了一个盲人,中专学历,但自学法律,为同村受到不公正待遇的村民和政府打官司。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见