-

日期: 2025-09-26 | 来源: 情感桥 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

从学校出来后,李生做了很多工作,比如:奶茶店、蛋糕店。

她最喜欢的还是送外卖,因为上下班自由。

空闲时,她还会画画。应该说,李生的自救很成功。

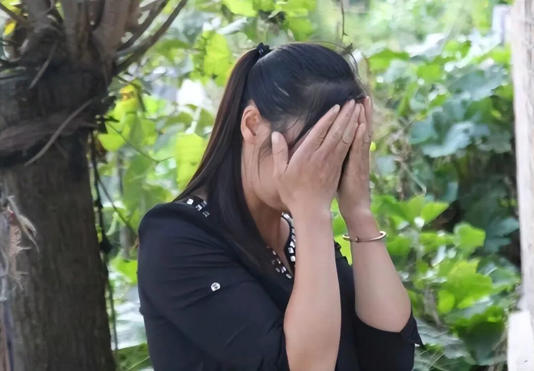

你看她如今都能面对镜头,接受《壹次访谈录》的访谈了。

然而,我们回过头来看李生的母亲,这显然就是一个自救失败的案例。

李生的母亲离婚后,前前后后经历五次婚姻。

不难看出,李生母亲的每次婚姻,也算是一种“自救”行为。

只是,这种“自救”很失败,不仅给家人带来了沉重的负担,而且还深深地伤害了李生。

李生在访谈节目中有提到,母亲被丈夫家暴后,舅舅要去给母亲撑腰;丈夫吃软饭,姥姥、舅舅还要从给钱接济母亲。

另外她还说,母亲的每任丈夫,都没有给过她关爱。这也是她为什么平等地恨每一任爸的原因。

我们虽然无从得知李生的母亲到底经历了什么,才会如此热衷“找男人”。

但是,她的行为背后,定然是在满足某种心理需求。只是很不幸,她选择了一种错误的方式。

那么,被不幸的原生家庭影响后,如何正确自救?

自救不是遗忘过去,而是学会与过去共存。

当一个人能说出“我的家庭伤害了我,但我可以选择如何生活”时,也就开启了正确的自救模式。

奥地利心理学家维克多·埃米尔·弗兰克尔有句名言:

“在刺激与回应之间我们有选择的自由”。

弗兰克尔本人正是这句话的实践者。

在第二次世界大战期间,弗兰克尔因为有着犹太人的身份,被关押到了奥斯维辛集中营。

奥斯维辛还有另外一个称呼——死亡工厂。

这里大约有110万人被杀害。

弗兰克尔的家人几乎全部遇难。

然而就是在这地狱般的环境下,弗兰克尔发现,即使身体被囚禁,人的精神仍然可保持自由。

他在《活出生命的意义》中写道:“人所拥有的任何东西,都可以被剥夺,唯独人性最后的自由——也就是在任何境遇中选择自己态度和生活方式的自由——不能被剥夺。”

所以,即使有被原生家庭的不幸所影响。

依然可以作出选择,选择用何种态度和生活方式来“自救”。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见