-

日期: 2025-10-16 | 来源: 风传媒 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

英国对中国是不是太软弱了?《经济学人》10月14日指出,近期两名被控替中国从事间谍活动的英国公民获撤告,原因是政府无法在法律上将中国定义为“敌国”;同时,北京正计划在伦敦金融区兴建欧洲最大的大使馆,英国政府仍在权衡是否批准。首相施凯尔因此被批“红色俗辣”(Red softy),保守党与舆论指责他为了经贸利益刻意淡化中国威胁、出卖国家安全。国防参谋长虽呼吁“继续对话”,但若伦敦否决大使馆案,英中关系恐将急冻。

从鸦片赔款到中国建馆:英国陷入“新时代屈辱”?

1844年的《经济学人》记录了一段“帝国荣光”:一列载满9.5吨白银的特别列车驶入伦敦。那是大清政府在鸦片战争后支付给英国的赔款,这笔“战利品”最终被送往伦敦东区的皇家铸币厂。180多年后,历史的场景倒转,中国如今打算在同一块土地、这座曾象征侵略战争胜利的皇家铸币厂旧址,兴建一座占地2万平方米、号称欧洲最大的中国大使馆。

这场“大使馆风波”始于2018年,中国政府当时以5.5英亩的规模买下皇家铸币厂园区(Royal Mint Court),原本打算整合驻英机构、集中办公。计划一出,当地居民强烈反对,地方议会在2022年驳回建照,但事情并未结束。去年10月,时任住房大臣、现任副首相芮纳(Angela Rayner)接手此案,据传是应中方要求。

英相施凯尔(Keir Starmer)去年11月与中国国家主席习近平通话时,亲口表示:“您在通话中提过中国驻伦敦大使馆的申请,我们已介入审查。”这番话引发政坛哗然。保守党批评他对北京“绥靖”,怀疑政府准备为中国开绿灯,并警告该大使馆构成严重安全威胁。

反对者指出,大使馆设计图上部分房间用途被涂黑,园区下方更铺设著伦敦金融区的重要光纤电缆,恐成国安漏洞。不过,英国国安机构认为这些风险可控,甚至主张集中外交据点,反而能让安全部门更容易监控中国人员活动。

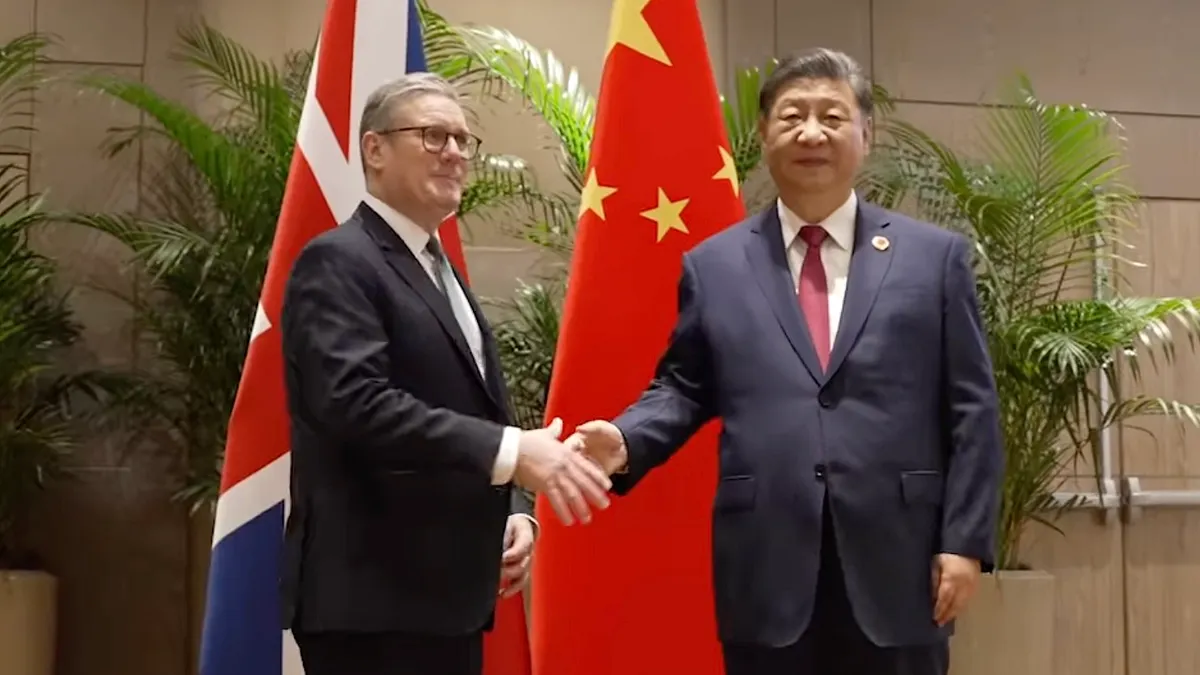

2024年11月,中国国家主席习近平在里约热内卢会见英国首相施凯尔。(翻摄施凯尔脸书)目录

英国政府原本预计10月21日前做出批准或否决决定,但北京迟迟不批准英国驻中使馆重建案,使这场外交博弈更加尴尬。如今,伦敦正面临一道象征性的难题:当年那个战败缴银的国度,如今准备在原地插上五星旗。

间谍案崩盘:英政府拒称中国为“敌国”

《经济学人》指出,就在“大使馆风波”持续延烧之际,英国一场涉及中国间谍活动的审判,因程序错误而宣告失败。两起事件前后交织,让外界质疑施凯尔政府是否对北京过于宽容。

9月15日,英国皇家检控署(CPS)突然撤销对两名涉嫌替中国从事间谍活动的英国公民的指控。被告是国会研究员凯希(Chris Cash)与在中国任教的贝瑞(Chris Berry),两人被控多年来向中方提供至少34份“具政治敏感性”的报告。这起原被视为对中国间谍行动的重大警示,如今却草草收场。

CPS表示,撤告原因在于现行《官方机密法令》(Official Secrets Act,1911年制定)仅适用于“敌国”,而中国在法律上未被视为敌对国家。这部老法虽已被《国家安全法》取代,但案发时新法尚未生效。更麻烦的是,一起与俄罗斯相关的间谍案刚刚确立新判例,要求检方必须证明该国在犯罪时即对英国国安构成威胁,方可构成“敌国”。

检方表示,他们曾试图传唤政府证人,证明中国对英国构成安全威胁,但最终无人愿意在法庭上承认。历届政府一向避免使用“敌人”这个字,2023年的官方报告甚至称中国为“划时代的重大挑战”。

然而,情报首长们早已表态:军情六处(MI6)与政府通讯总部(GCHQ)都将中国列为首要工作重点,军情五处(MI5)局长麦卡勒姆(Ken McCallum)更指出,中国正展开“规模惊人的长期攻势”,已有超过两万名英国人被中方特工接触。在政府今夏发表的《国家安全战略》也明确指出,中国对英国间谍行动、政治干预与经济渗透都在加剧。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见