-

日期: 2025-10-27 | 来源: 眼近史 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

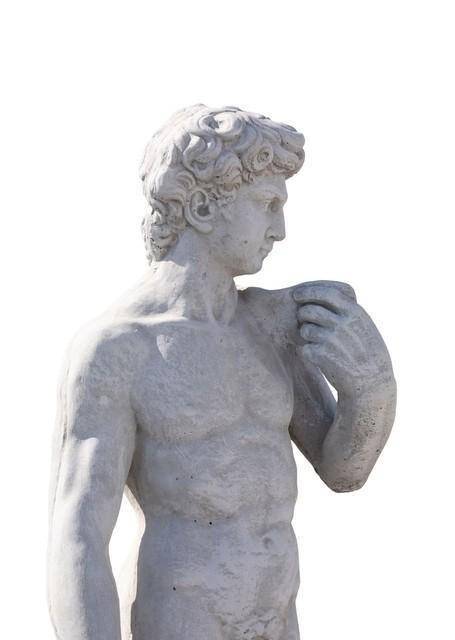

如今这尊原作藏在美术馆的装甲玻璃罩里,连游客的脚步声都可能让它脚踝的裂纹加剧。而佛罗伦萨的领主广场和米开朗基罗广场上,立着两尊一模一样的复制品,成为这座城市最鲜明的标志。更有意思的是,中国宁波大剧院和四川美术学院也有《大卫》复制品,川美那尊还是用 1910 年的原模翻制的,1200 公斤重的青铜身躯,见证着中外文化的碰撞。

大妈的怒斥之所以引发热议,说到底是戳中了很多人心里的困惑:我们到底该怎么看待人体艺术?

网友很快扒出一串耐人寻味的例子:某版美术教材里,人体素描图被硬生生打上了马赛克;有博物馆为了 “避嫌”,给展厅里的石膏像缠上了布条;连电视节目里出现《大卫》画面时,都会贴心地在关键部位加个模糊处理。

更荒诞的是一种 “双重标准”:短视频里穿着暴露的擦边跳舞视频随处可见,点赞量动辄几十万;综艺节目的荤段子张口就来,没人觉得不妥;可到了经典艺术这儿,反而变得 “谈裸色变”。就像有网友调侃的:“孩子刷到擦边视频没人管,看个雕塑倒要捂眼睛?”

四川美术学院引进《大卫》复制品时,就有人发帖反对:“放在学校里影响不好”。可学校没理会,反而专门为雕像做了大理石基座。后来有学生晒出照片,说路过时总会多看两眼,“不是看裸露的身体,而是被那种力量感打动”。

其实咱们老祖宗也不回避人体美。敦煌壁画里的飞天身姿曼妙,唐代仕女图的丰腴体态尽显风情,这些都是刻在文化基因里的审美密码。可不知从什么时候起,“身体” 成了禁忌,连美术课上的人体写生都成了敏感话题。

在欧洲,《大卫》从来不是 “洪水猛兽”。有去过乌菲兹美术馆的游客说,曾看到意大利小学生围着《维纳斯的诞生》油画听讲解,老师拿着画笔在纸上比划:“看这线条多流畅,这是艺术的美,和低俗没关系”。中学美术课上,学生更是直接临摹裸体雕塑,老师会细细讲解肌肉结构和光影变化。

这种教育不是 “放任不管”,而是教会孩子分辨美与低俗。就像一位旅居欧洲的妈妈说的:“我女儿 8 岁时问过《大卫》为什么不穿衣服,我就告诉她这是艺术家对人体的赞美,就像我们赞美花朵的绽放一样。从那以后她再看这类作品,眼里只有欣赏。”

反观我们身边,很多家长谈 “性” 色变,更别说讲人体艺术了。有美术老师吐槽,上课讲到人体结构时,要么跳过要么一笔带过,“怕家长投诉教坏孩子”。可越回避越好奇,越遮掩越扭曲 —— 这大概就是为什么有人会把传世杰作当成 “耍流氓”。

所以,别再把责任推给“大妈”。她只是镜子,照出了我们整个社会在美育上的贫瘠。

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见