-

日期: 2025-11-15 | 来源: 观察者网 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

在安世中国板块方面,同属闻泰体系的“上海鼎泰匠芯”被列为上海市重大项目,总投资超120亿元人民币(专题),是国内首座12英寸车规级功率半导体晶圆厂。项目规划月产能10万片:一期4.5万片/月、二期3.5万片/月、三期2万片/月;提供0.18μm至0.11μm等多技术节点的可定制工艺,覆盖Power Discrete、Power IC、Analog/Logic等产品的研发与量产,为全球客户提供通用与深度定制的半导体解决方案。

闻泰此前表示,鼎泰匠芯12寸晶圆实现了MOS工艺平台升级,成本和产品性能极大优化,产品由40V逐步向中高压MOS产品系列拓展,更好地支撑新能源汽车、AI服务器、人形机器人等产品向48V平台架构演进。新一代MOS产品已成功进入国内头部新能源汽车客户供应链,将在2025年下半年(预计10月份)开始量产交付。

“安世之乱”之后,鼎泰匠芯必须疯狂加速产能爬坡,但这比荷兰安世除了“正在探索其他方案”并无具体方案和时间表的起点高多了。

现在安世芯片的设计主要还是在荷兰总部进行。但现有车规芯片技术复杂度不高,制造与设计均相对简单。控制车窗上下、LED车灯的开关亮度色彩,能有多复杂?安世中国完全有能力绕开荷兰安世可能设置的IP障碍,设计、制造“功能等效”的替代产品。

产品认证是一个挑战。恰好,中国组建了车规芯片认证测试设施。用户是否认可“中国认证”的安世芯片也在一念之间。如果安世中国愿意提供足够的质量和问责担保,在芯片断供的威胁面前,用户或许愿意立刻大批转向安世中国的替代芯片。

事实上,荷兰安世也有新建产线和产能扩大后的产品认证问题,只是荷兰安世的认证挑战在下游,安世中国的认证挑战在上游。中国市场占安世的半壁江山,荷兰安世已经面临丢失最具活力的中国市场的境况,如果安世中国追杀到欧美市场,荷兰安世就没有生路了。

更关键的是,车规芯片正处在一场结构性转型中。这场转型的第一动力自然是AI与智能驾驶,“高度集成”则是第二动力。过去一辆车要靠数百颗小芯片通过车载网络彼此连通,分别管控无数功能。未来的车规级芯片要把这些分散功能收拢到少量,甚至单一的大型SoC上,在成本、性能和可靠性上都是一次跳跃式升级。

这条路径在手机行业早已成为常识,也必将成为汽车电子的新常态。要做到这一点,需要从晶圆到封测的一整套全新产线。正因为闻泰在这方面积极推进,才引起荷兰政府与“荷兰安世”的警觉,安世现有的产品结构与产能仍围绕“分布式小芯片”架构。如果设计与制造重心转向中国,客观上会边缘化荷兰安世的既有地位;说到底,荷兰政府此举更多是在保护一套正在落后的产能体系。

鼎泰匠芯-安世中国的新产能组合还可以面向车规级芯片48V化趋势,顺应提高电压以便降低车载电机的体积和重量、适合快充快放的潮流。而且即使在内燃机汽车上,48V架构也已广泛应用,以便于适配“轻混动”汽车,助力汽车在辅助启停、加速助力与能量回收方面更高效。这一趋势在欧洲电动化转型放缓的当下,几乎成了为内燃机汽车“续命”的关键标志。

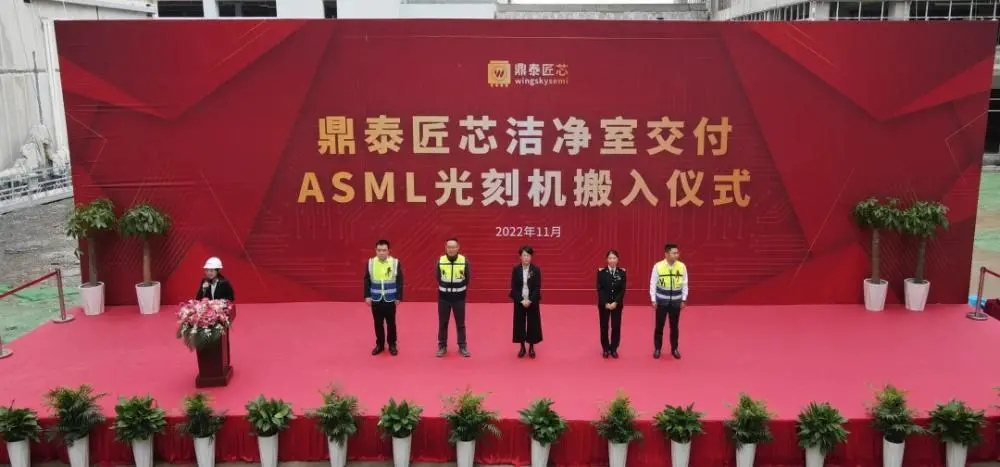

鼎泰匠芯

事实上,闻泰的产业升级布局已到了“箭在弦上”的节点,经此一事,闻泰与安世中国可以把“国产化”与“产品转型”两步并作一步走。反观荷兰安世,要完成自身转型,既有时间与技术的门槛,也有“资金从何而来”的现实掣肘。可以说,荷兰安世并无“等、靠、要”的时间成本。与荷兰政府“联手”对闻泰突袭之后,荷兰安世突然发现自己陷入进退失据的境地,实际上黔驴技穷。

于是我们看到路透社在11月6日发表了一篇这样的报道,安世荷兰总部在声明中称:公司在其他国家的工厂仍正常运转;“安世中国不受荷兰总部控制”的说法不实;同时提醒用户:公司无法保证10月13日之后在中国生产的芯片为正品并符合质量标准。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见