-

日期: 2014-10-20 | 来源: 京京博客 | 有1人参与评论 | 字体: 小 中 大

当下,在大陆互联网社区的一些角落以及在少数知识分子中间,出现了一种对“中华民国”的病态缅怀,以至于一些小圈子里甚至形成“民国热”。一些别有用心的人把“民国热”当成一个意识形态甚至政治工具,来挑战大陆社会的主流历史观和对现实政治的认识,他们的鼓吹就不再是小资的东西,而是在搞恶意欺骗,他们的把戏应当毫不客气地予以揭穿。

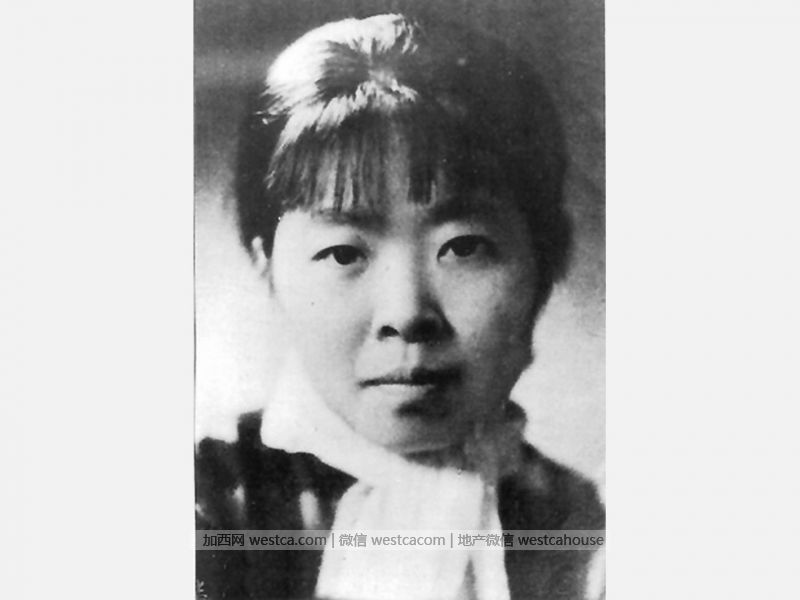

被誉为中国民国女神的女作家萧红

必须指出,赞美民国作为一些人表达对现实不满的一种方式,是有逻辑的。作为对旧时代的一种“纯怀念”,也可以理解。怀旧是人类的一种基本情绪,这就像民国的国学大师王国维和辜鸿铭怀念满清时梳辫子,中国现在还有一些人怀念“文革”时代一样,它们都有复杂的社会原因及心理原因,成熟社会对它们的态度应是能宽容时则宽容。然而,病态的就另当别论了。

民国真的好吗?如果它真好,当初就不会被中国人民那么坚决地抛弃。中共以成立之初才几十个人的“小众”,其力量甚至不如今天微信上一个稍大点的圈子,却用28年的时间动员了全中国的老百姓,摧枯拉朽般把国民党的庞大国家机器打得七零八落。如果不是当时的国民党政权烂透了,烂得我们今天难以想象,彻底失了民心,这一切怎么可能在这么大的国家里奇迹般发生。

当时大学教授的境遇大概的确不错,但全中国当时才有几所像样的大学?一共才有多少教授?一项研究表明,1936年中国所有大学的在校学生只有41,922人,这还不到今天一所清华大学的在学学生人数。少数大学教授当时的优越生活对工农大众来说,是很不公平的。知识分子与工农如此之大的社会差距在发达社会里不可想象。有人指责怀念民国大学的人,称他们是怀念当时大学教授百倍于工农薪酬所支撑的那份生活,不能不说这样的指责有一定道理。

除了个别杰出人物外,民国学术总体上远没有超越清朝。而今天的总体学术水平,已经大大超越了民国时期。

近年来,随着“民国热”的升温,一批“民国范儿”的故事流传日广,更成为影视作品的新宠。与此同时,一批民国的“学术大师”如出土文物般现身,或者被媒体重新加冕。于是在公众和年轻一代的心目中,民国期间成了大师众多、高峰林立的学术黄金时代。

不过如稍加分析,就不难发现,这样的“黄金时代”的呈现并不是正常的学术史总结研究的结果,或者是相关学术界的共识,大多是出于媒体、网络、公众,或者是非本专业的学者、没有确切出处的“史料”、人云亦云的传闻。所关注的并非这些人物的学术成就,而是他们的价值观念、政治立场、社会影响,甚至风流韵事。例如,一讲到民国学术言必称陈寅恪、钱宾四(穆)的人大多并不知道陈寅恪究竟作过哪些方面的研究,往往只是看了《陈寅恪的最后二十年》;也没有读过《国史大纲》或钱穆的其他著作。称吴宓为“大师”的人根本不知道他是哪一行的教授,只是同情他“文革”中的不幸遭遇,或对他单恋毛彦文的故事感兴趣。称颂徐志摩、林徽因是因为看了《人间四月天》,或知道有“太太客厅”。

其实,民国期间的总体学术水平如何,具体的学科或学人处于何种地位,有哪些贡献,还是得由相关的学术界作出评价,并不取决于他们的社会知名度,更不能“戏说”。影视创作可以以民国的学术人物为对象,戏说一下也无妨,但他们的真实历史和学术地位不能戏说。

那么,今天应该怎样看民国期间的学术呢?毫无疑问,这是中国学术史上重要的篇章,是传统学术向现代学术转化的关键性时期,也是现代学术体系创建的阶段,各个学科几乎都产生了奠基者和创始人,并造就了一批学贯中西、融会古今的大师。

从晚清开始,西方的自然科学(声光电化)被引进中国,在回国的早期留学生与外国学人的共同努力下,到民国期间基本形成了学科体系,建立了专门的教学和研究机构。社会科学各学科也是从西方直接或间接(如通过日本)引进并建立的。就是人文学科和中国传统的学问,也是在采用了西方的学科体系、学术规范和形式后才进入现代学术体系的,如大学的文、史、哲院、系、专业或研究所,论著的撰写、答辩、评鉴,学历、学位、职称的系列与评聘,学术刊物的编辑出版,学术团体的建立和发展。

毋庸讳言,一些人对民国学术的评价、对民国学人的颂扬是出于一种逆反心态。是以此来显现、批判今天学术界的乱象,表达他们对目前普遍存在的学术垃圾、学术泡沫、学术腐败的不满,对某些混迹学林的无术、无良、无耻人物的蔑视。就像赞扬民国时的小学课本编得多好,就是为了对比今天的某些课本编得多差一样,应该促使我们反思,推动当前的改革,而不是一味压制这种另类批评。

今天的中国,无论在综合国力、国际地位、民生水平以及对国民各种权利的综合保障能力方面,都远远超过了当年。我们可以怀念民国时期的一首歌,一道风情,以及一些时间越久越让我们感到亲切的面孔,但歌颂那时的国家制度和它所带来的影响,这是对中国历史以及推动这个国家发生伟大变化的所有人的侮辱。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接: