-

日期: 2014-11-11 | 来源: 邓峰博客 | 有1人参与评论 | 字体: 小 中 大

继经历主管单位变更之后,大陆著名月刊《炎黄春秋》突然爆出总编辑吴思和副总编辑黄钟分别辞职的传闻。根据《明报》报道,11月5日,《炎黄春秋》杂志社召开内部会议,社长杜导正与常务社长兼总编辑吴思关于杂志如何摆脱当前困境存在分歧。吴思认为中共前总书记胡耀邦长子胡德平接任社长、前国务院副总理陆定一儿子陆德接任常务副社长的决定没有经过社委会讨论,违背议事原则,而且担心由此带来更多压力,便提出口头辞职。暂且不论辞职传闻的真假,有一点可以确认的是《炎黄春秋》正在处于中国意识形态全面收缩的风暴中。

杜导正

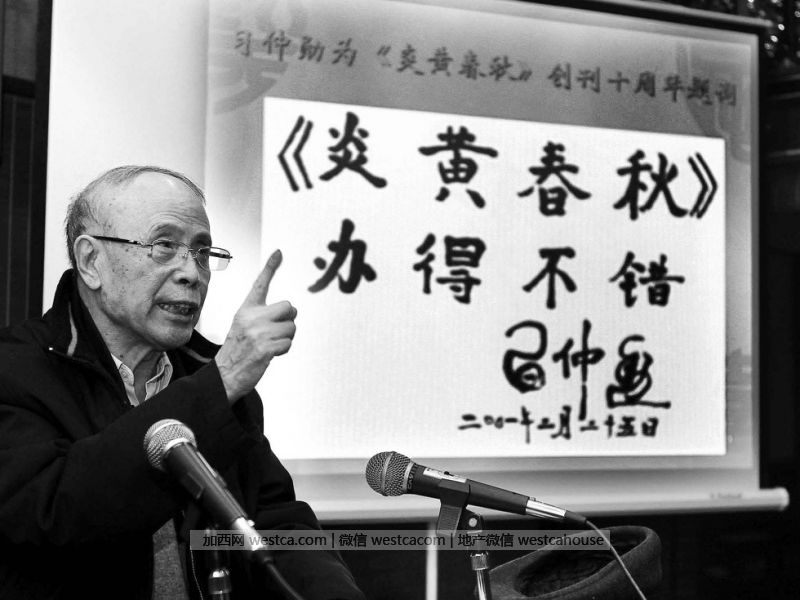

《炎黄春秋》,一向以敢言著称,每每走在舆论的最前沿,经常披露绝大多数媒体不敢发表的内容,令行内人士钦佩不已。作为老革命家倡议创办、党内开明人士支持、国家新闻出版总署第一任署长掌舵的以史为主的综合性纪实月刊,《炎黄春秋》的背景不可谓不深,甚至连改革元勋、现任中共总书记之父习仲勋都亲笔批示“《炎黄春秋》办得不错”。正是有了党内开明派力量的支持,自1991年7月1日创刊以来,《炎黄春秋》经常可以发表一些涉及到敏感人物的文章,敢于直面历史真相,一枝独秀,格外引人瞩目。时至今日,胡耀邦、赵紫阳依然是大陆大多数媒体的禁区,但是《炎黄春秋》早就开始尝试勇闯禁区。一直以来,即使国内言论空间再收缩,《炎黄春秋》一直能够保持相当大的空间,使得很多人将《炎黄春秋》视为国内言论空间的最后一家守护者。可是,如果某天《炎黄春秋》真的遭遇危机,那无疑是雪上加霜,真的说明中国的言论空间很窄,党内开明派力量日渐下降。

2014年9月18日,国家新闻出版广电总局用正式公文通知中华炎黄文化研究会,限令《炎黄春秋》在两个月内完成调整,将主管部门从原来的中华炎黄文化研究会,改为文化部属下中国艺术研究院,否则便吊销执照。如此管理举措,无疑有压缩《炎黄春秋》自由空间的嫌疑,收编意味,非常明显。一时之间,《炎黄春秋》的命运迅速引来海内外舆论的关注和担忧。可以这样说,外界担忧《炎黄春秋》的同时,其实是对中国时局的担忧。如果连实力强大的《炎黄春秋》都遭遇危机,中国的未来难免令人堪忧。为了应对突然而来的危机,《炎黄春秋》主动换人,曲线自救,请来胡德平、陆德等力挺改革派的红二代担任社长和常务副社长,专门负责管理部门打交道,以争取自由空间。对此,中共前总书记赵紫阳的秘书鲍彤认为《炎黄春秋》主动换人是一件好事:“这样很好,《炎黄春秋》做了领导机构做不成的事情,我相信、我希望胡德平先生和陆德先生,做得跟杜导正先生一样出色,甚至于可能超过。我相信这也是杜导正先生的愿望”。

经此一役的《炎黄春秋》能否依旧保持相当大的言论空间,不容乐观。从图书出版、新闻媒体、网络风暴再到《炎黄春秋》遭遇的危机,足以说明管理部门在意识形态领域的控制正越来越紧。十八大以来,新一届领导层以改革的面貌示人,通过强势反腐和一系列改革,正在帮中共重新拾回人心。可是,如果因为《炎黄春秋》事件导致许多本来可以成为改革有力支持者的人失去信心,让温和的人变得激进,则非常不恰当,既不是理性的政治家所应该看到的一幕,更不是所有关心中国时局的人所愿意看到的局面。如果《炎黄春秋》最终未能突围,丧失编务自主权,不利于新一届领导层辛苦建立的改革形象。从这个意义上来说,新一届领导层不能也不应该让《炎黄春秋》出事。

事实上,《炎黄春秋》背后的作者、读者、支持者,其中许多人早年都是理想主义青年,怀着一腔热血,反独裁反内战。可是革命成功之后,中国却误入歧途,直到改革开放,才重新向正常国家迈进。今天的中国仍旧处于转型之中,站在历史的风口浪尖,改革再次成为时代强音。《炎黄春秋》所代表的一批人正是一群理想主义者,既是以史为鉴,更是致力于寻求中国的变革之道。《炎黄春秋》的作者、老革命家何方老先生曾在《从延安一路走来的反思》中写道:“当年参加革命时怀抱的崇高理想就是为自由民主而奋斗,喊的口号中有‘不自由,毋宁死’!唱的歌也是‘我们为了博爱、平等、自由,不惜任何代价,甚至我们的头颅。’可是后来不知怎么搞的,这个理想竟然渐渐地淡忘了。而且回头一想,反而越奋斗,离民主、自由、博爱、平等越远,甚至走到了它们的对立面。是当年选的理想错了(因为那是资产阶级和小资产阶级的东西,是反动的),还是后来背叛了当年的理想(因为自由、民主、博爱、平等这些东西属于人类共同理想,不分什么资产阶级的还是无产阶级的)?难道这些问题不值得认真反思?” 这就是著名的“何方之问”,而现在作为《炎黄春秋》编委的笑蜀曾经更是主编《历史的先声----半个世纪前的庄严承诺》,直指历史的荒诞。

任何一个长期缺乏政治自由的国家,但凡处于改革之际,总会遇到一个两难的问题:政客官僚们固然拥有政治经验,能够接触足够多的信息,却往往出于既得利益考虑而推迟乃至拒绝改革;体制外的许多知识分子、公民,经常为改革摇旗呐喊,富有变革意识,却缺乏政治经验,所接触的信息非常有限,使得他们容易误入歧途,对于时局产生误判。曾经的法国大革命,便是如此,当路易十六王朝的改革滞后于国民的诉求,而鼓噪改革的文人又缺乏政治经验,等到热血、盲目、激进的市民发动革命,整个国家很快便被迫卷入其中,造成失序和暴力,最终给法国社会带来巨大的破坏。今天的中国同样如此,政治自由严重缺乏,外界对于内部信息的了解十分有限,大多数关于时局的判断都只是猜测或者分析,其中佼佼者,便如在海外如鱼得水的名博“牛泪”。李慎之先生曾说过,在中国能看得懂这种政治,能负责任地发言,非得在如此政府里当过部级干部以上。《炎黄春秋》的存在,有助于解决这个难题。《炎黄春秋》代表着中共党内的一批理想主义者,他们有担当,忧国忧民,又因为还是中共党员,其中许多人拥有政治经验,甚至直接经历中国半个世纪以上的历史,眼光敏锐,具有妥协意识,可以较好地平衡中共自身利益需要和外界期待改革的关系。

《炎黄春秋》是大陆媒体界的奇特存在,是万马齐喑舆论场中的一丝亮色,其所遭遇的危机,即折射了中国政治的现实和趋势,也帮人们透视了在这背后的管制与反管制博弈。风暴之中的《炎黄春秋》将往何处去,不仅直接关系着一家媒体的生死前景,从某种程度上来说,也体现着管理当局的政治理念。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接: