-

日期: 2015-01-15 | 来源: 新浪图片 | 有1人参与评论 | 字体: 小 中 大

外蒙古,一个神秘的地方,有媒体称其首都乌兰巴托要成为下一个迪拜奇迹,而真实蒙古又是怎样的呢?

这里是蒙古共和国的后杭爱省,仓巴只是普通的蒙古百姓,一家的生活十分艰难。这里寒冷的冬季使这个家庭曾经拥有过2000只羊在过去三年中损失了一半。为了寻找更温暖的草场,仓巴一家从北部的布尔干省迁移到了蒙古中部一个叫乌尔兹伊特的村庄附近。

29岁的姑娘额尔德尼图雅拖着一匹在暴风雪中死去的羊走向她家帐篷附近一个小小的埋葬常

尔德尼图雅的丈夫巴特格格尔·仓巴,今年39岁,背着一匹夜里死去的羊走向他家帐篷旁边的埋葬常

仓巴家附近的一个帐篷,一场暴风雪之后被原住的牧民家庭放弃了。

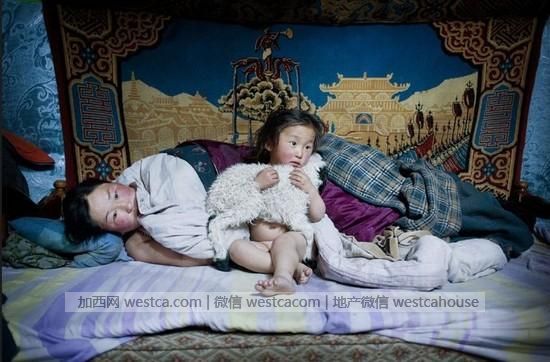

额尔德尼图雅和她3岁大的小儿子图福勤,还有一只小羊羔。她的丈夫巴特格格尔已经带着6岁的大儿子离开帐篷去查看羊群了。

巴特格格尔·仓巴在冰原上照看着他的羊。

在温暖的帐篷里,额尔德尼图雅在给一只快要支撑不住的羊喂水。在那个三月的晚上,一家人把十几只羊领进了帐篷,为了它们免受严寒之苦。

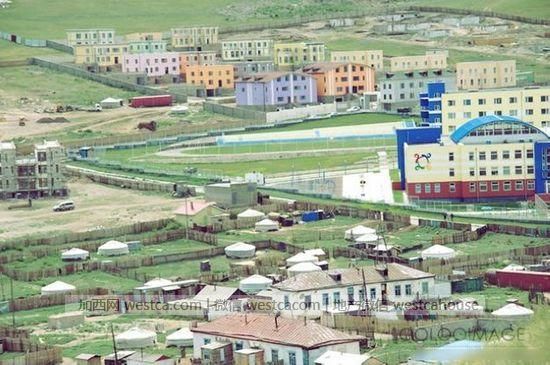

这里是蒙古共和国的首都乌兰巴托的“帐篷区”,这的居民住在临时搭建的的定居棚里,既没有电,也没有城市的主要自来水供应。

从这个沉睡的醉汉肩上望过去,就是蒙古共和国首都乌兰巴托。在这座居住着蒙古一半人口的城市里,酗酒是一个严重的问题。这儿的人口在过去两年中增加了一倍,城市无规划地盲目扩张,许多居民住在“帐篷区”的贫民窟里。等待那些放弃了游牧生活的牧民们的是高失业率和贫困,因为他们既不识字,也没有受过任何适应城市工作的技能训练。

于此同时,在离首都乌兰巴托几百英里之外,仓巴一家在连续两天的严寒中又有20只羊冻死了。

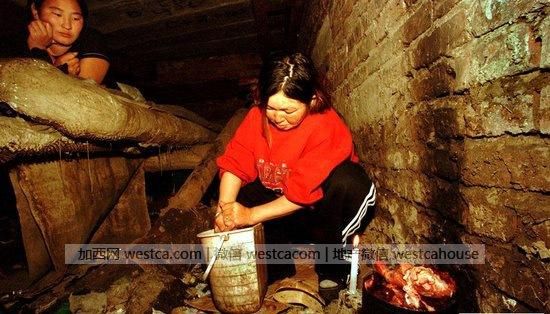

乌兰巴托城中的一处楼梯下面,齐格加符一家睡在如蜗牛壳般大的空间里。这一家人包括一位55岁的牧民和他的妻子,他们的两个女儿,还有一个4岁大的外孙。在一场暴风雪后,他们家的150只羊冻死了,于是他们决定搬进这座城市。现在他们靠着这位牧民妻子的一点微薄收入过活,她现在就在一家人住的这座建筑中作公寓保安员。

在乌兰巴托的大垃圾场,许多因环境恶化导致的难民找到了来到这座城市后的第一份工作:收集碎纸,再卖掉换钱。

这是齐格加符家26岁怀孕的女儿德云额尔德尼,她坐的地方是一户人住的楼梯间。

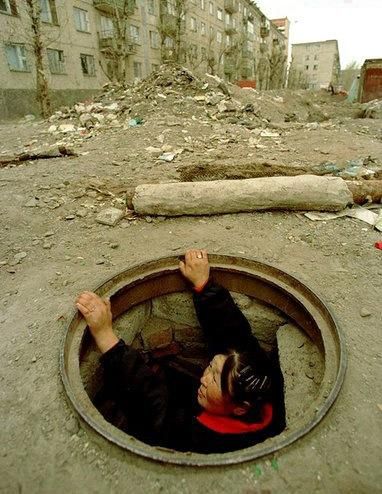

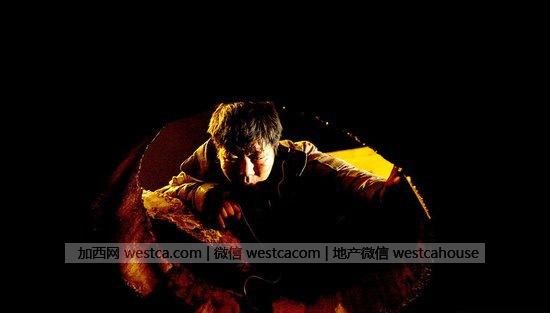

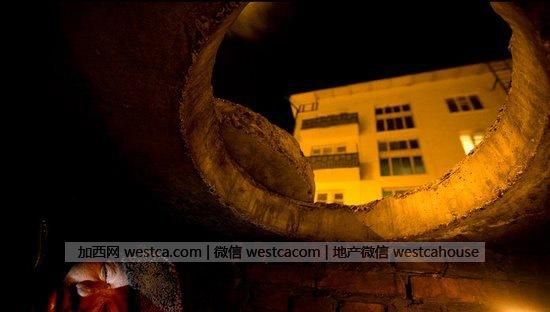

乌兰巴托的冬天很冷,温度最低能达到零下25摄氏度。因而冬季对于那些无家可归的流浪者来说是一个相当难熬的季节,他们不得不深入地下,靠暖气管道躲避寒冬。天一黑,他们就像蚂蚁一样钻进公共设施里,不挡车道,更不需强拆,“绝对”无损市容。

乌兰巴托,已有8个月身孕的17岁少女Altanchimeg从“家”中爬出来寻找生计。Altanchimeg说,她已经在这座城市生活了8年。

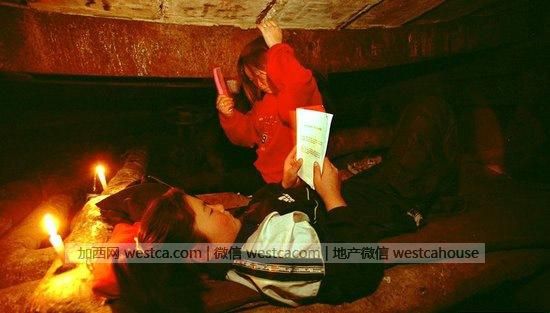

乌兰巴托,Altanchimeg正在梳头打扮,Tsetsegee(前)则在一旁借着烛光看书。

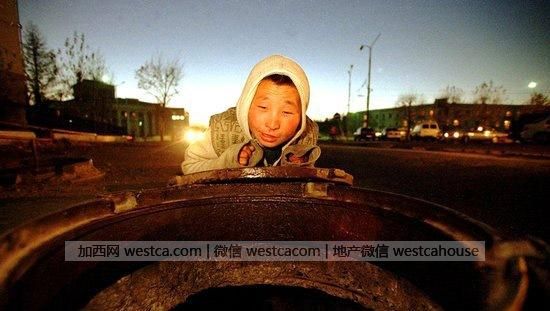

乌兰巴托,11岁少年Menhtor,已经学会酗酒的他迷迷煳煳地趴在“家”门。

乌兰巴托,烂醉的Menhtor倒在井盖上睡着了。

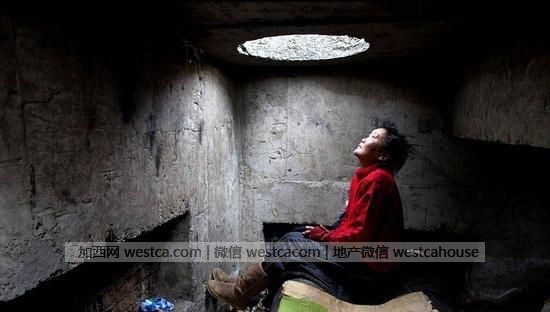

36岁的Erdenetsetseg,坐在“家”中守着井盖一样大的天空。五年前,Erdenetsetseg来到了乌兰巴托,没有工作的她一直靠捡垃圾维持生计。

Erdenetsetseg躺在暖气道上睡觉。

为出入方便,Erdenetsetseg改用纸板做“家门”,为此,她还在纸板上抠了一个洞,便于空气流通。

Naranbaatar从“家”中探出头来,吹风晒太阳。

醉酒的Naranbaatar趴在洞口望着自己的“家”。

夜深了,男子开着“门”入睡。

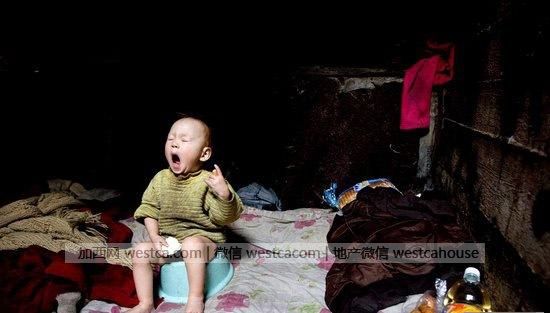

18月大的男婴Munkhorgil正坐在“家”中的便盆上打着哈欠,或许应该称呼他“井二代”。

在蒙古乌兰巴托市中心,一位母亲在她位于地下的“家门口”与女儿相拥。

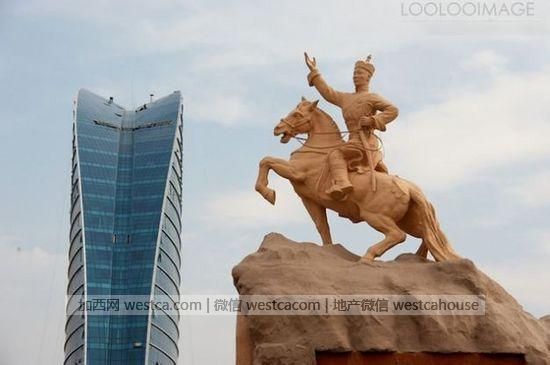

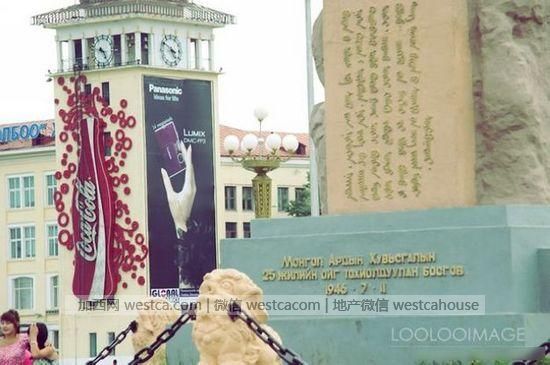

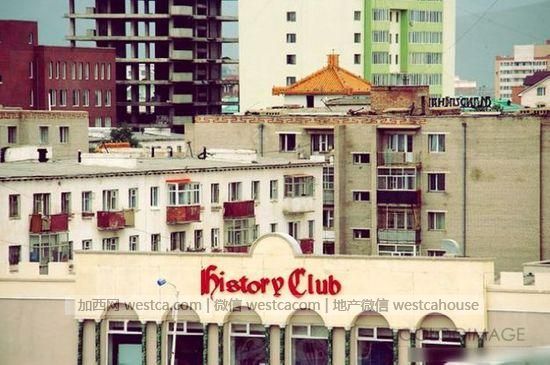

乌兰巴托,是一座有点矛盾的城市,草原文化的保守,混合着现代的国际化元素,形成了独一无二的风情。这张图中的楼,大概是我看到的乌兰巴托最像样、最高的一幢楼,旁边是蒙古国家英雄苏赫巴托的雕塑。

蒙古百货大楼的广告,各种国际品牌,应有尽有。

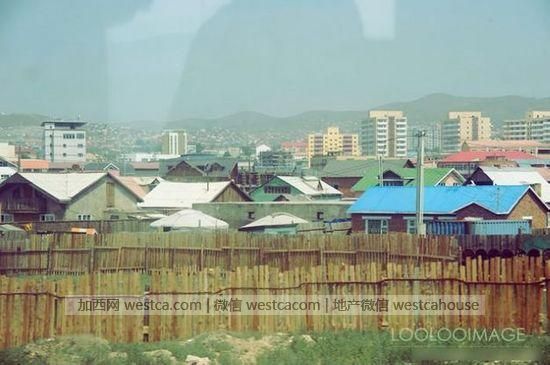

很多蒙古人从草原迁移到城市后,因为买不起住宅,就索性在城里搭起了蒙古包,也就形成了这独特的城市蒙古包景观。

西式婚礼服与喇嘛。

这貌似也是个牌子?

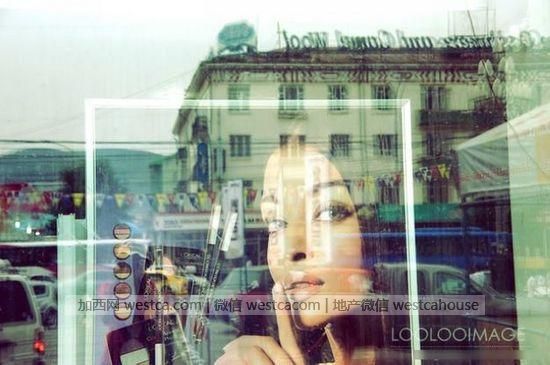

某俄式餐厅,后来去吃了,里面很华丽。

苏赫巴托广常现在蒙古的年轻人已经不会读传统蒙文了,只会俄文字母代替的新蒙文,很可惜。

蒙古的很多广告牌都很西化。

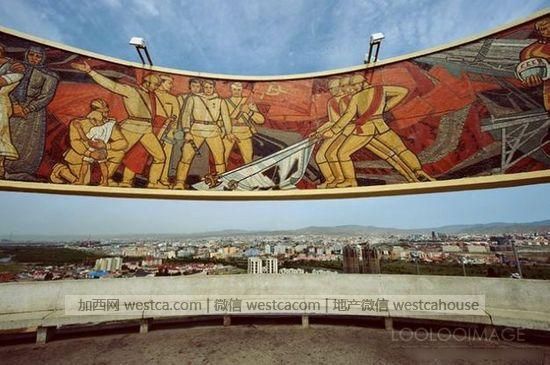

乌兰巴托的苏俄纪念碑。

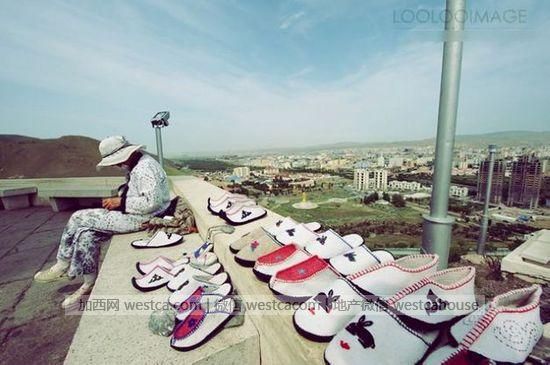

这个城市不大,在一座小山坡上就可以看到全景,没有什么高楼,大多数是样式单调的上个世纪八十年代的居民楼。

这个老奶奶在山上缝鞋子出售,人民币30元一双,有点贵,但是纯手工,也很有特色。

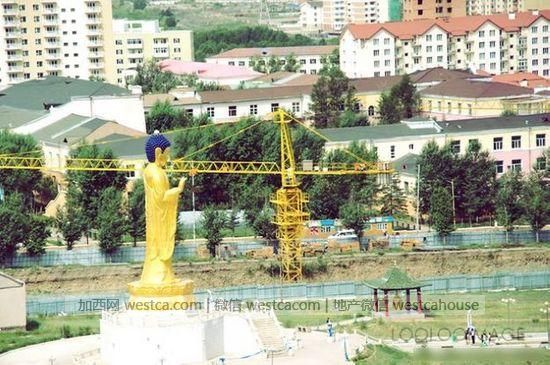

释迦摩尼公园。

城市里的蒙古包。

这是酒店的窗外,很像某个中国县城。

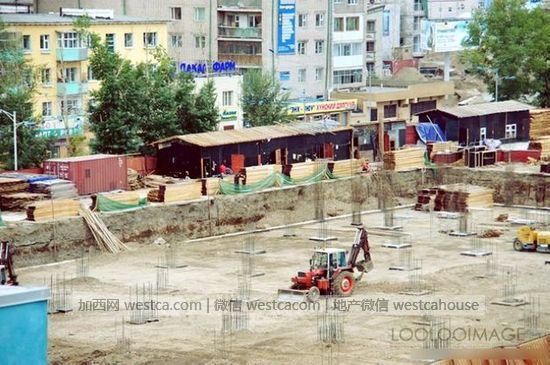

建设中的城市。

酒吧不少,晚上很热闹。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接: