-

日期: 2016-02-01 | 来源: 理想国imaginist | 有0人参与评论 | 专栏: 生活指南 | 字体: 小 中 大

但以上建议,只限于没有明文规定服仪的场馆。若音乐厅明文禁止穿拖鞋入场,作为听众还是请遵守规定。所以最好请在行前查明是否有服仪规范。

演出进行中

? 请当安静听众 ?

音乐,是时间与声音的艺术。演出次次不同,错过无法重来,如何维护聆赏质量,当然是音乐会最基本也最重要的礼仪要求。

这其实一点都不难,更不会是什么“繁文缛节”。音乐会常有不请自来的噪音,排名第一当属咳嗽。2013年底,指挥家麦克尔﹒蒂尔森﹒托马斯(Machael Tilson Thomas,1944-)指挥芝加哥交响乐团演出马勒《第九号交响曲》时,观众咳嗽声此起彼落,丝毫不见停止。勉力指挥完第一乐章后,托马斯索性走回后台,回来时双手捧了一把止咳喉糖奉送听众。而且根据某种神秘之计的咳嗽定律,愈是安静的关键段落就愈有人咳嗽,常让音乐家苦心塑造的美感毁于一咳。

真的生病了,不能止咳,何苦来音乐会干扰大家?听众真的不能控制自己吗?倒也未必,2003年在SARS期间的几场音乐会。无论是大提琴家鲁丁或钢琴家史兰倩斯卡的演奏,纵然满座,演出进行中几乎全场静默,无人敢咳——当然不敢咳,咳了就千眼所盯,无地自容。虽说这是对SARS的不正常恐惧与缺乏认识,但就音乐会而言,啊!这真是奢侈的梦坏!如果咳嗽还不足以破坏演出,许多电子装置也一定会以科技补自然之不足。手机闹表总是会响,皮包手提袋开开关关,家长放任小孩嬉笑,甚至堂而皇之在演奏中答话。

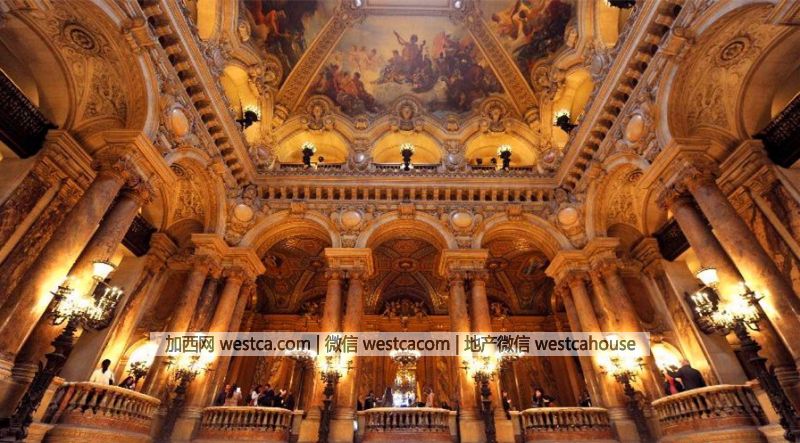

巴黎歌剧院

有一种说法,说现今音乐之种种礼仪,其实是搞“欧洲上流社会贵族习气”,把古典音乐阶级化,相当不可取。这话其实说对了,但只说对了一半,以前的剧院的确吵,越是名流就愈吵,因为他们多半无心赏戏,只是把歌剧院当成交际场,巴黎歌剧院甚至可以吵到观众都听不清楚台上歌手的演唱。要到二十世纪初,新总监将观众席灯光调暗,让焦点全部聚于舞台,才逐渐改善观赏秩序。音乐会只需虽然较好,但也是要到十九世纪后半,大众对古典音乐会才普遍有安静欣赏的观念。

所以音乐会里有没有“欧洲上流社会贵族习气”?答案是有,可那些“上流社会”通常却是最不守秩序的听众。遵守音乐会秩序确实是“阶级化”,方向却是往平民而非贵族靠拢——如果那平民是喜好音乐,专注于演出的爱乐者。

由此我们也看到音乐会礼仪的真正意义:透过安静的环境,让每位听众都有办法享受不被打扰的音乐呈现。

? 什么时候鼓掌? ?

音乐会里,最让人尴尬且提心吊胆的,常是鼓掌时机。许多观众过度热情,每乐章间都要鼓掌,却发现自己被资深乐迷怒目以对,以致彼此心情都不舒爽。

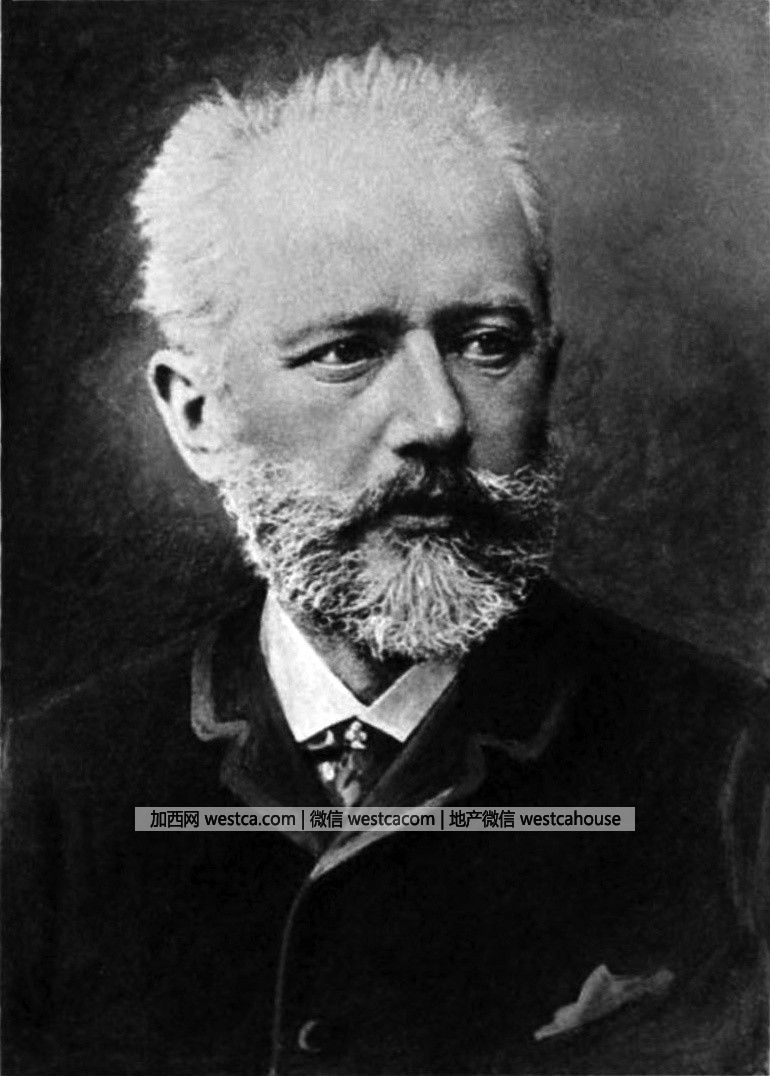

有人说,音乐既然是表演艺术,感觉对了,为何不能在当下大声喝彩?像柴可夫斯基《第一号钢琴协奏曲》和《小提琴协奏曲》,第一乐章结构完整,结尾更辉煌灿烂,为什么听众非得等到三个乐章结束才能叫好?有乐评人索性直接点名,说如果听了柴可夫斯基《第六号交响曲》“悲怆”第三乐章那澎湃的进行曲之后,居然还得忍住掌声,“如此限制自己,那听音乐会还有什么乐趣?”

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见