-

����: 2016-12-04 | ��Դ: �W�� | ��0�˅��c�uՓ | ���w: С �� ��

�������Ї���Ҽ߅�ڷ���؛�����������ձ�܇��Ҽ߅�ԚU����r���s�]���ˆ�����ʲ�N�����ţ�Ƶ��ձ����죿�H�H�ǿ����u�������N���Ά

������Ʒ | �W���˳�������

������ | 춷�

�����ձ��Ă��y����������ܽ^����Ļ����������������ӹ����40���e���ձ���̎�����������Ļ���ӡӛ��

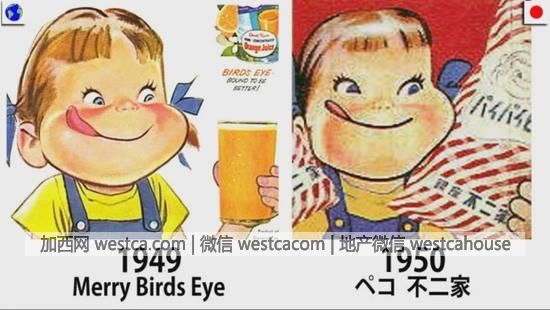

����������50����ձ�����̖�ǹ��̡������ҡ����Ƴ��˘�־�Ե����СŮ��Peko�u��������ԭ������Ʒ��Birdseye����֭�V���е�Merry�������L�Î�ҼģҼ�ӣ��ձ�ʳƷ���^���ι�˾Ҳ���u�^M&M�ɿ������������������cɽկ؛�������Ї��˶���Ҽ���ֵ�����٣��ձ��������ĄӮ�����hello KittyҲ�ǂ�ɽկ�棬ԭ���ǁ��Ա����r��ͨ����С؈��˹�٣������z؈�����ֶ����ԡ�ti�����Yβ��

����

��������������Merry�́����ձ���Peko�uײĘ�ˡ���Google

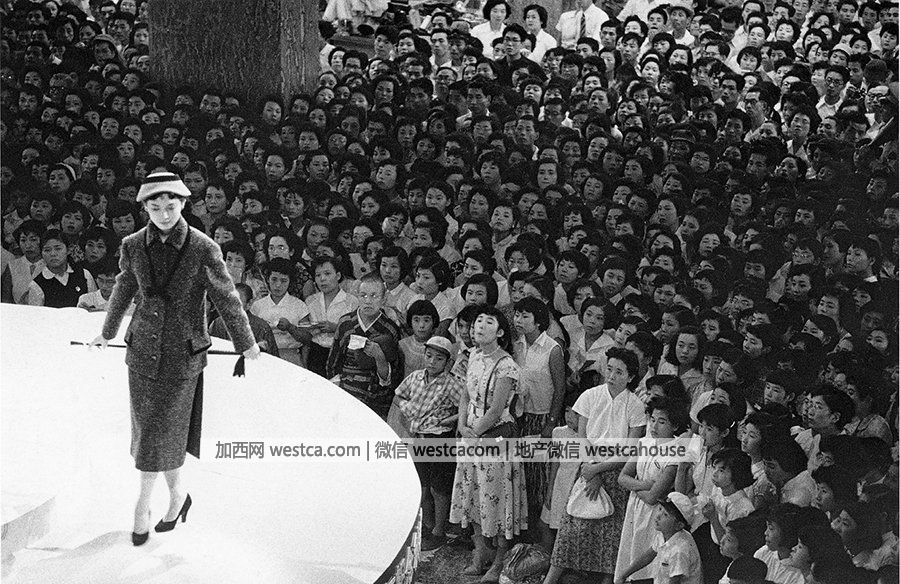

����ֱ�����죬��ʽ�Ӿ����e��Ȼ������������������ʿ�ɡ���ʿ�����U�����ς����ݳ����Ӱ�����ϰ��������Ĺ��b�Լ����еĝh�����ܶ����`�Ԟ��ձ������ȏ��ư���Ҽ�ӣ��S���������o60����������ֱ��ď��ƺ�����Ʒ��

�����������ˆ�ձ��������������Ļ���Ӱ푣��ď��ơ���ֲ���s�����˱��������õĮaƷ��

�����������J�ɵIJ��������õ�

�����𠎽Y���ᣬ�ձ��ˏ�ʧ���ľ���������@��Ѹ���с����������ĸ����£���춌����������ƶȵ��������ձ����γ��ˌ���������׃�B�ľ����ݡ��������]����С�����e͵͵ɽկ�����ǹ�������ء�����������

����

����1956�꣬�ձ��|����Խ��؛��˾�ĕr�b�㡣/ Shigeichi Nagano

����1951��1��8�գ�������֮��ǰ���������������ʲ�N�ڃɇ����a�������ԭ���Ϻͳ��ۃr������o�C�����������˵Ĺ��Y�s���ձ���10�����࣬��˾��Ȼ�ܫ@�������ձ���˾�s�B�m̝�p��Ҽ�����ᣬ�����ҵ��˃ɂ��𰸣���I�ĿƼ������w����������

�����ڷ��꣬������֮���֏��ˑ�ǰ�c���m�w���ֹ�˾���M���M���g�ĺ�����ͬ�r�����������������������50����ďV���ПᲥ���������ձ�������25�l�������˶��Й�S�ֽ�������������������������������ı䣬���Ƅ��ձ����������M�̣��IҼ�����������ܸ����m��������������˰����������������д�����ه��늣���ϴ�C���ҕ�ٵ�ϴ��C�����^���µĽ��x��׃�ɣ�������������ͬ춡������������ֵ�ͬ춡�ʹ�ü�늡���

������Ȥ���ǣ��ձ������e���H�f���ǡ������˶��оS����ͽ���������������ę������������µďV���e����ذѡ���͡��ɂ��քh���ˣ���˂��_����ϣ���ձ�������������������������ͥ���D����ُ�I�О�ɞ����ձ��������ĵ�Ҽ�Ƅ�����

����

����2008��3��5�գ��ձ��_�K�ǰ��е�Ҽ�ҳ����e�ġ�Spam�����^���@�N���^��������ڷ�������܊�v�����g���������ġ�/Reuters

������늮aƷ�e�ġ�����������̖�S�����ӵ��S���ձ�����ĮaƷ�V���e����1960����r�������еďV���e�������{���@���aƷ�@�����������M�ߵ������J�ɡ������а�����߉���ǣ��������J�ɵĮaƷ���������ĺîaƷ��

�����ߣ�������ȥ

�����ձ����Ὓ��֮�������ڶ̶̎�ʰ�����E���Ѹ�ُ��K�������W�҂����ſ��ľ����ձ������ᡰ��������������Iϵ�y������܇���������w�C���F��������ÿҼ��ţ�Ƶ��ձ��aƷ�����̣��������ҵ���������ԭ�棬���ձ����I�����������Ǻ��εij��u��ģ�£��nj��������쾫�����ֲ��

�����������g���ձ����w�C������������I��Ҫ���õ��ǵ�ģʽ��������ϵ�y��Tkat System�����������СҎģ�������́��f����ģʽ�K���m�á�1943�꣬�����������w�C����S�����������@�N���Ե��w�C�����̵����a�������ߣ����H�^��Ҽ�꣬�@�Nģʽ��������ăȲ����������̎�Sadaaki Takagi���|�ɣ����҂������y�}���ǹ��˵��Ƅ��ٶȣ����Dz��ܼ��r���o���aԭ�ϣ��Լ���֪���𠎵�����Ҫ�����w�C����

����1946��֮�ᣬ��܊���ձ����T�O��������ͨӍ�ƣ���Ո�������ҵ��ձ������������M�ļ��g���������������yӋ�W�ҡ�����W��ʿWilliam E. Deming����1950�����ձ��B�m���v�˰��졣�@Ҽϵ��Ŭ���Ƅ����ձ�������1955�ꌣ�T���������a��ί�T�����_ʼݔ�ʹ����ձ���I��ȥ�����W�����졣��1965���ʰ���g�����a��ί�T��Ҽ��ݔ����660���F�w��6000��ǰ���������������о������Ӌ16�������^4�f��퓡�

����

����1950�꣬���ձ��Ƽ��B�վ��LС���tҼ�����͖|����W����ɭ�ڷ�Ҽ����Ҽ������Ո����������W�ҡ�����W��ʿW. Edwards Demingǰ���ձ��B�m���v�˰��졣/The Deming Institute

������������ձ����̎������߁K���J�������Ľ�����ֱ���հᣬ�����x���Ե����x���������m�ϱ������IJ��֡��@�N�����ģʽ����70��80������������ձ�ԭ�������H�����ĸ�Դ�����������������a���͎������M���ڷ���֮ǰ�����]���ձ��S�̏��{�^���͎������ã���������̫���ł��͎��Ĺ��ܡ�ֱ�����aί�T���Č��҂�1955�����վ�ڸ��ع�˾��֥�Ӹ繤�S�e������ͬҼ���͎��Ͼ������a����ͬ�ɫ����܇�⚤�����ձ��˲ű��۷��ˣ��������͎����g�ص����ձ��Ĺ��S�e��

����������������������

����1960��6�£��S���\���c���ع�˾��ͬ���aҼ�������Publica������܇������KՄ��ʧ��������Մ���^���У��S����Ȼ�W�����˸�����Ή��ͳɱ�����܇����܇�T���¼��g��

���������˛]�뵽���ǣ��̶�20���ᣬ�����ǂ��h�������܁�W�����g�����M�ߣ���Ȼ�_ʼ�Qʳ����ĵ����ɡ�

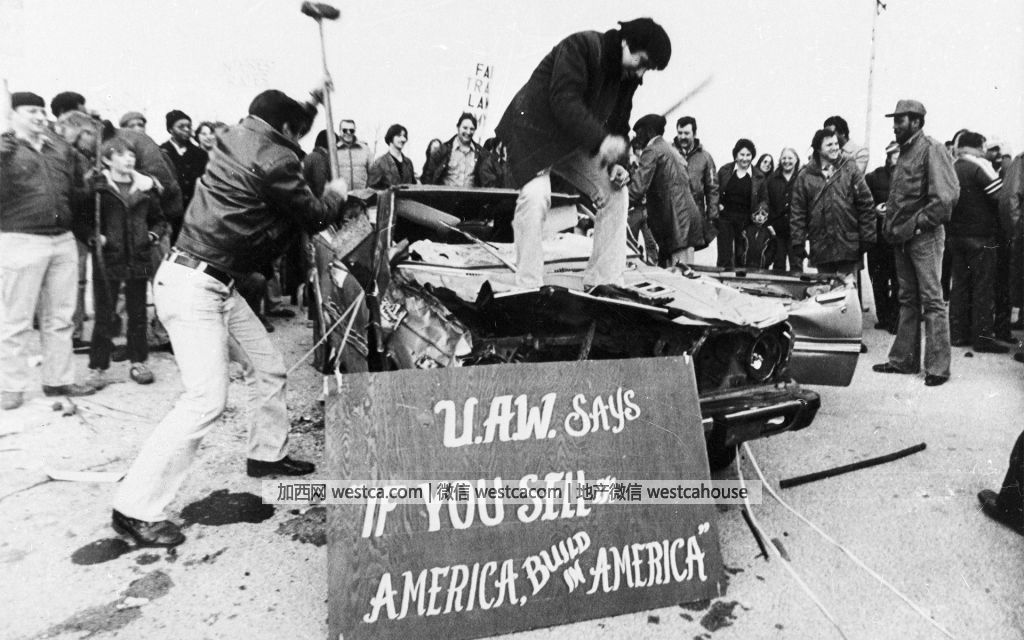

����1982��4�¡��~�s�r������ձ���܇Ʒ���ѽ�ռ�I������22%�Ј����~����ʹ25�f��܇����ʧ�I��������������ه�����Mָ�ϡ����M�߈�桷�s־�У������a��С��܇�H��ѩ���m�Ŀˠ��S��Ҽ���ϰ�����15��܇���г��������ǵ�܇��������ձ�܇��

����

����1981��3��3�գ��������ع�˾�ĆT�����������h�S����܇�����������Ĺ����C����/AP

��������������ԃ��˾�Ą�ʼ�ˡ����I�Ԅӻ��о��s־��������桷�Ą�ʼ��ղķ˹��������James Harbour�����о���5�긣����܇��25����R˹����܇�����aģʽ�ᣬ��Ȼ���ձ���܇���������ϵ�y���@�ˣ��ձ���������܇�����̎�������ҼģҼ�ӣ������ĽM�b�ͺ������Ҳ�]�б������ĸ����M�����������|������ϵ�y��ȫ��Խ��������

�������ձ���܇���S��ÿ��܇�g�e�����ж������|������Ȧ�����Ǹ��������������ͥסַ�����g�Լ��dȤ�ۺõȌ���ˮ�����˷ֳɵ�С�M���@������������Լ��°��ᶼ�����^�mӑՓ��������aƷ�|��������ɣƽ�V�е�Z-carϵ�й��S�ȣ�������580�����|������Ȧ��������Ӻ��������g���ձ����S�e���|���z�y���Ծ��_���ס�

��������ð��f��֮Ҽ�ı�����������܇�����ȱ���ʣ��ձ���܇��������f���F����ȱ�ݡ�����ɣ�_��ɣ280-ZX�\��ϵ����܇�ăȲ���˾�փ��У�¶������ÿ�v��܇���Sǰ��ÿҼ�h�������ЃɽM�����M���|�����z���Դ_���|����

�������H��ˣ������o50����������p���I�Ļ��s���ձ�����������������

����2012�꣬Ҽ�ҽ�����砂}�r�������ձ���˾�������D�����d�V���_�I�ˣ�砂}�r�����a�����DZ������˳ɞ顰���yʽ�������ձ��˷Q����������ʽ������ʽ���b���á�砂}�r������˾��ʼ��Yoshio Sadasue��Ԓ���f���������a����ʽ���b���_���a�������������������ӛ�������Լ����@�N��ʽ�ѽ��ܾ��ˡ���

����

����砂}�r���Ą�ʼ��Yoshio Sadasue��/kamakurashirts.com

�������ԡ���������õ�ţ�в��������r��Ȧ���ձ���ɽ�h��ͬ��Ҽ�����������ˡ�����ʽ���bƷ�ƣ����؏�ԭ�����a����1900�굽60����g�������˴��^���F·�A�ˡ����������ס����m�q�r���Լ��p��ϥ�w��ѝ�ӡ�

������砂}�r����Yoshio SadasueҼ�ӣ������ˡ�Ʒ�ƵĄ�ʼ��Takashi Tateno�]��ͨ�^��؛�̵���������������N�ۣ�����Ҫ���������S�ֹ��S�����S���ձ���I�Ҍ��ձ����S���dz�M���⣬�K�ҏ��ҵ�ϣ���@Щ�ձ����S�����^�m�Գ���ȥ��

������ˣ��S���ձ��W�߁K���Jͬ�������ձ��������Ļ����ԡ��@�ӵ��^�c�����������Ÿ��S�����aƷ�������ărֵ�����ձ������ˡ�

�����W���������ձ����K�]����˶������؆�ʧ�������Ļ����衣�෴��������������،W�����g���]�иC��С�����eɽկ�����������˱��������õĮaƷ��ͬ�r�ձ��Ļ�Ҳݔ�����������ձ�܇����˾���ձ��Ӯ�Ӱ������硣�Q��Ԓ�f���ձ��]�еֿ������Ļ��ġ����֡�����������ˬF��ijɹ���

���������īI��

����1. Jonathan Zeitlin, Gary Herrigel, 2000, Americanization and Its Limits Reworking US Technology and Management in Post-war Europe and Japan, Oxford University Press.

����2. Eleanor M. Hadley, 2015, Antitrust in Japan, Princeton university press.

����3. Masahiko Aoki, 1985, The Japanese firm in transition, Center for Economic Policy Research.

����4. Richard Beason, David Weinstein, 1996, Growth, Economy of scale, and Targeting in Japan (1955-1990), The review of economics and statistics.

����5. John W. Dower, 2000, Embracing defeat Japan in the wake of World War II, W. W. Norton & Company; New e. edition.

����6. Charles S. Maier, 1977, The politics of productivity: foundations of American international economic policy after World War II, International Organization.

����7. ��Б��, 2003, �ձ���ǰʱ��EƷ�(zaibatsu)�U�g�w���c��˾������, (corporate governance)֮̽ӑ, 2003���ؔ�ⷨ�˽�o𐭻���̨��o����`�sʷ�о��߽����I������

����8. Shunya YOSHIMI��(Translated by David BUIST) ��2003����America�� as desire and violence: Americanization in postwar Japan and Asia during the Cold War, Inter-Asia Cultural Studies.

����9. Tom Downey, 2014, How Japan Copied American Culture and Made It Better, SMITHSONIAN MAGAZINE.

����10. Akio Igarashi, 2004, "Americanization": An East Asian Perspective, ssrc.org.

����11. Takenori SAITO, 1995, Americanization and Postwar Japanese Management: A Bibliographical Approach, Japanese Yearbook on Business History.

����12. Marshall Schuon, 1982, ABOUT CARS; Made in Japan With Quality, New York Times.- ����Դ�����ý�w�����ݲ�������վ������

- ԭ��朽�

Ŀǰ߀�]���˰l���uՓ, ��Ҷ����ڴ����ĸ�Ҋ