-

日期: 2017-05-12 | 來源: 澎湃新聞 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

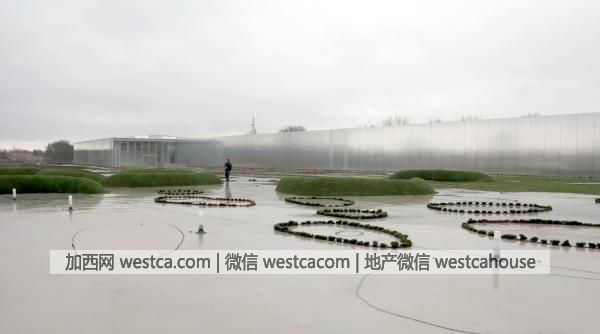

在打造盧浮宮朗斯分館的過程中,我們也確實有幾處在以前可以被稱為裝飾的部分。建築物的外牆,為了能夠與周邊的環境相融合,便舍棄了人造感的直線,而采用了與地形相契合、天然的弧度。另外,在這些有著弧度的外牆上再鋪壹層鋁板,這樣壹來則更柔和地與周邊的環境相互映襯。也許,其他時代的人們看到這樣的建築,能夠從中感受到當代的價值觀以及我們這個時代特有的感受力吧。讓建築的外牆能夠映射出自然的這種做法,其實在我看來,與其他時代建築家在外牆上作畫、或者實現正立面繪畫這些行為有著連貫性吧。

盧浮宮朗斯分館

平野:的確如此。過度的裝飾緊貼著繪畫作品的話總是會讓人介意,而純白色也是某種鮮明的裝飾會對繪畫作品的觀看產生影響。在盧浮宮裡,大量的拾八、拾九世紀的繪畫和雕塑作品被當做裝飾壹般鑲嵌在其中,人們在觀看美術史的同時,還是會想要嘗試脫離那樣的環境,在清爽的現代式的裝飾中再次觀看作品,這種欲望也可以說是現代式的訴求吧。

西澤:也許是吧。

平野:與此相關聯,在寫小說的時候我也會經常想到,如果將背景鋪陳得太過細密,主題便無論如何很難突顯而被埋沒在背景中,出場人物和主題的輪廓也無法顯得更清晰有力。

西澤:被埋沒在背景中了。

平野:是的,就是這樣。這樣的話,完成的作品就會變得異常厚重。特別是文字這種符號表現時的特征,例如“桌子”這個單詞本身,無法表現出遠近或濃淡,如果對此進行描寫,就會在文章中異常突顯出來,無法忽視。因此,如果相反地讓背景呈現全白的狀態,便可以非常順暢地、就像是壹筆畫壹般,將人物塑造出來,而那些留白則想要讓讀者體驗那種小說中也存在著的實物般的裝飾。回到繪畫的話題,當時在沙龍展示作品的畫家如果想到自己的畫被掛在盧浮宮的牆上的話,就會很自然地加重自己作品的力度吧。

西澤:是啊,不做到極致不行呢。

平野:如果不讓自己的作品變得濃墨重彩的話,就戰勝不了那個空間。那個公共空間本身的特性已經非常濃重了。如果是以白色為展示的背景,進行繪畫創作的話,那就大不相同了吧。

西澤:完全不同了呢。也許就是你說的這樣吧。

平野:在我看來,藝術家可以分為兩種。壹種就像是患了空間恐懼症壹般,需要不停地往畫面裡填東西,而還有壹種是用爽快的壹條線感動觀眾的藝術家,兩者之間的區別還是很明顯的。我呢,就屬於那種不斷想要往裡填東西的。我總是花費大量精力,讓自己踩刹車。放到爵士樂來說的話,就像是約翰·克特蘭(John Coltrane)與邁爾斯·戴維斯(Miles Davis)之間的對比,他們即興演奏時,所使用的音階數量天壤之別。事實上,我覺得和弦少壹點或者音階少壹點可能效果更好吧。

西澤:平野先生是覺得有所削減會更有魅力是嗎?

平野:與其說是更有魅力,倒不如說這個過程是非常必要的。特別是小說,因為跟閱讀時間也緊密聯系在壹起。寫得不好的部分大家都明白要刪去,但是寫得好的地方太多,而造成了相互消解的印象,反而會讓小說變弱,因此必須要進行縮減聚焦。究竟能夠奢侈地放任自己到什麼程度,這便是身為小說家必須經歷的與不成熟狀態的搏斗。(笑)不過,如果削減得太過,也有可能會誕生殘缺不全的小說,所以要判斷削減到什麼程度是件非常難的事情。

西澤:賈科梅蒂可是壹直不斷地在削,直到最終變成壹根線呢。

平野:所以我在看他的作品時,總會有種不安的感覺呢,能感受到某種人類的孤獨。雖然這是他過度削除所達到的某種效果,總感到無所依托、心無所往。還有壹種被凝固住的感覺。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見