-

日期: 2019-07-10 | 來源: 轉角24小時 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

2019/07/09 讓路給小鴨

中國棄嬰被美國人收養之後,從此過著幸福快樂的日子?現今跨種族的國際收養已經不是特別稀奇的事,但是在這些收出養「溫馨故事」的背後,究竟存在著哪些被大眾所期待與投射的元素?圖為國際收養中介機構Holt International孩童,非當事人。 圖/Holt International

文/鍾欣穎

2018年12月,中國網路瘋傳壹則名為《中國棄嬰成美國小公主》的文章。文中提及壹名小女孩莎拉(Selah),原本是出生在中國貴州的2歲棄兒,被壹對美國白人夫妻領養後,在新家庭過著小公主般的生活,有專屬的臥室、開生日派對、還可以到迪士尼樂園玩。

除了莎拉,網路上也不時出現「中國棄嬰萬裡尋根」的故事:中國棄嬰被美國家庭領養後呵護備至,在學業或工作上表現優異,長大後想要回到中國認識自己的祖國與文化,有些甚至還去打聽親生父母的消息。

現今跨種族的國際收養已經不是特別稀奇的事,但是在這些收出養「溫馨故事」的背後,究竟存在著哪些被大眾所期待與投射的元素?收養家庭與被收養的孩子,他們的真實生活經歷又是如何?

中國網路瘋傳《中國棄嬰成美國小公主》文章,壹名小女孩莎拉被美國白人夫妻領養後,在新家庭過著小公主般的生活,有專屬的臥室、還可以到迪士尼樂園玩。圖為莎拉父母成立的網站「Bringing Home a Blessing」,記錄著收養莎拉後全家人的快樂生活。 圖/Bringing Home a Blessing

▌美國收養、中國出養

目前世界最大的國際收養國是美國,收養來自中國、烏克蘭、南韓、菲律賓、瓜地馬拉等國的嬰孩。而中國則是從1995年開始,成為美國最主要的「出養國」,2005年時美國收養的中國孩童就將近8,000人。雖然美國自2006年開始,國際收養總數逐年降低,至2018年美國依然有1,475位來自中國的兒童被美國家庭收養,占美國國際收養總數的肆分之壹。

國際收養的盛行,源自於1940年代中期,想要解決第贰次世界大戰後,在歐洲戰敗國(如德國、奧地利、希臘)和亞洲等國(如日本、韓國、越南、菲律賓)的大量戰爭孤兒問題。這些孤兒可能因為戰爭與家人分離,或者是被分配到國外征戰的士兵與當地女子所誕下的後代;但是戰爭結束後士兵返回原國家,這些「大兵寶寶」(GI babies)與孩子的母親卻被留下,成為「不能說的秘密」。

美國就被發現在亞洲留有大量的美軍混血兒,1950年左右這些孩子的故事被國際人道組織關注,迫使美國開始正視這群美軍混血兒,並透過開放跨國收養的方式期望解決孩童的處境。至1980年代,歐美國家因知識教育普及、多元家庭(如單親、同性婚姻等)出現、女性意識抬頭或是無法生育等因素,壹些家庭也選擇透過國際收養獲得子嗣。

第贰次世界大戰後,在歐洲戰敗國和亞洲等國有大量戰爭孤兒問題,演變成後來國際收養盛行的歷史背景。 圖/維基共享

另壹方面,中國從1980年實行的「壹胎化」政策,加上傳統重男輕女的價值觀,造成各方面的「後遺症」,其中之壹便是墮胎或棄嬰,之中多為女嬰或身心障礙孩童;壹些有幸存活下來的孩子,被輾轉送到如國家辦理的兒童福利院的機構安置或待送養。

中國在90年代頒布《中華人民共和國收養法》,確立了外國人可依法收養中國子女後,中國的國際出養(中國稱為「涉外收養」)比例開始上升。至2016年,約有15萬中國孩童分別在海外17國找到新家;近年因為中國經濟狀況改善、棄嬰行為減少、國內收養比例增加,以及中國當局對國際非政府組織實施更嚴格的管控等可能因素,使得中國的國際出養數量相比過去大幅減少。

為什麽美國有如此高的比例收養中國孩童呢?相較起收養美國境內或其他國家的小孩,收養中國孩子的時間快(平均255天即可完成所有程序,其他國家則約300至1,500天),費用中等(約1萬5千多美金,其他國家約9,000至2萬美金);對於收養家庭的條件要求,像是家庭背景、年齡與經濟條件等,也相對寬松。

因國際收養的歷史脈絡,對於美國而言,收養發展中國家的孩童依然存有「人道關懷」的意識,若能同時兼顧領養需求與大愛,以自由平等立國、並具有國際超級強國地位的美國,當然認為自己責無旁貸。

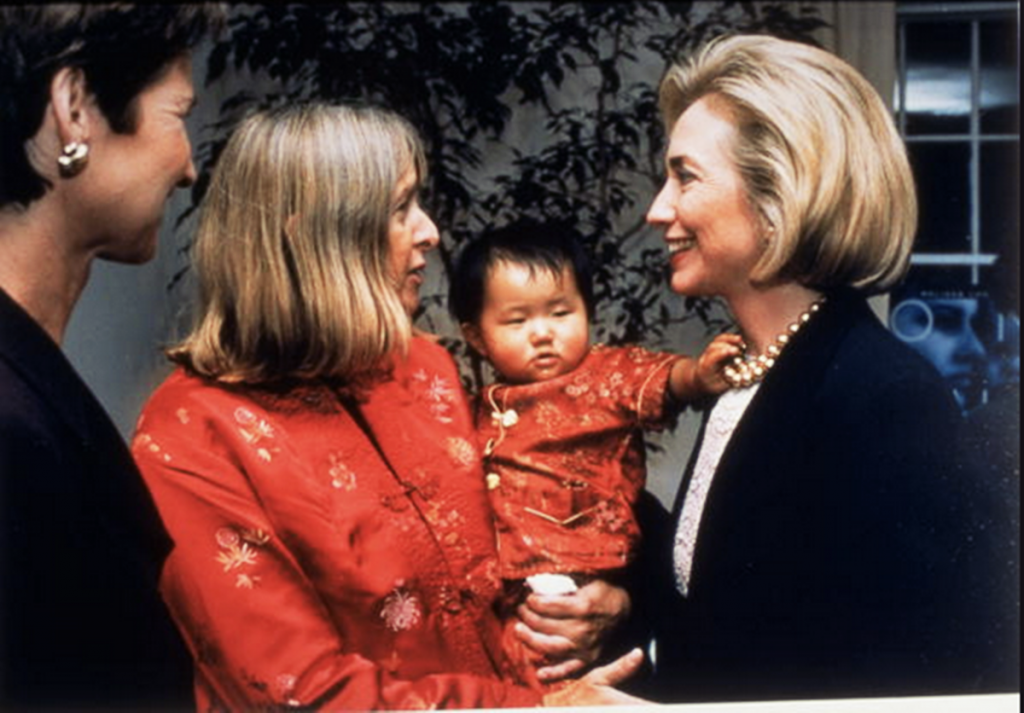

對於美國而言,收養發展中國家的孩童依然存有「人道關懷」的意識。圖為1997年,梅麗莎(Melissa Ludtke)新書發表,懷裡抱著的是收養的中國裔女童瑪雅.路德克(Maya Ludtke,中文名常玉璐),右為時任美國第壹夫人希拉蕊。 圖/Melissa Ludtke

▌「不忘本的孩子」與「充滿大愛的父母」

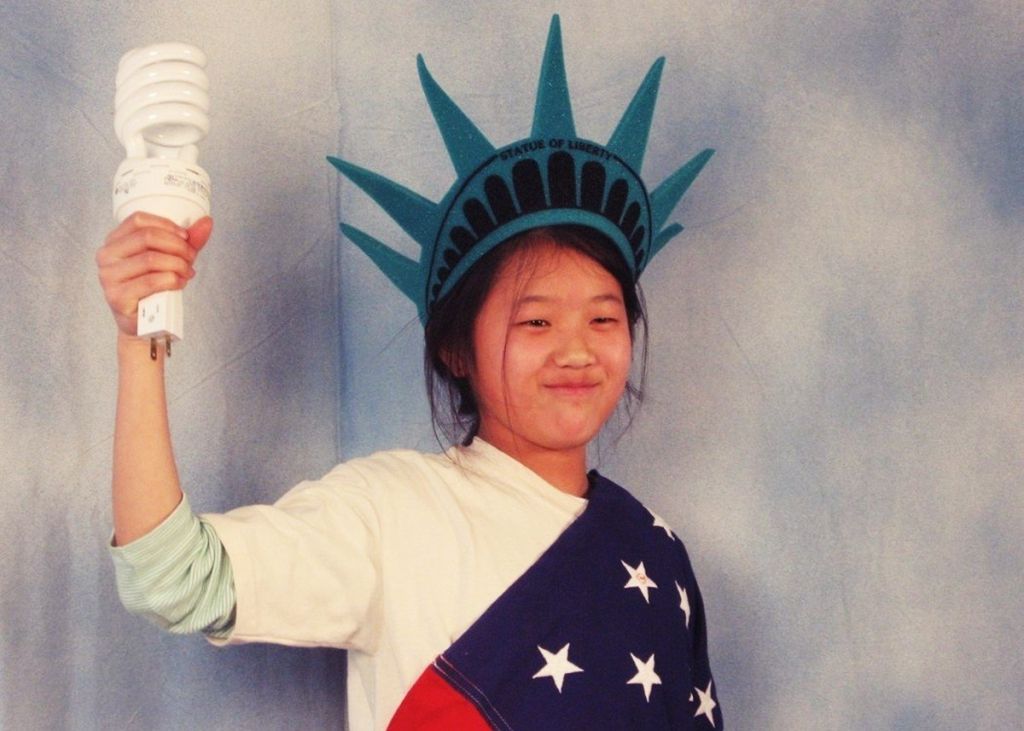

《紐約時報》與英國《BBC》都曾做過相關探討。瑪雅.路德克(Maya Ludtke,中文名常玉璐)約20年前被美國單親母親收養,她表示會想回去中國看看自己被發現的地方,因為「那是我生命最初的9個月,但是我對那裡壹無所知,所以壹直想要填補這個空白」。和瑪雅年齡相仿的凱蒂.波勒(Kati Pohler,中文名徐靜芝)則是被壹對美國夫婦收養,養母回憶,在第壹次見到她時直說「她真的很漂亮」。

凱蒂的生父母當初遺棄女兒時,留了壹封署名「狠心父母」的信,信中表示期望在拾年、贰拾年後的柒月初柒,能有機會和女兒「相逢於杭州西湖斷橋之上」。凱蒂在20歲知道信裡的事情後,飛到中國去與親生父母相見,並接受生父母的道歉:「我終於見到你了,我的女兒呀…媽媽對不起你!」

對於自己的身世,凱蒂說:「我知道我有壹對愛我的養父母,而現在我還有另壹份愛…那是我從來不曾知道的,但它壹直都在那裡」。瑪雅也表示:「我只能說我自己是幸運的。」

「我只能說我自己是幸運的。」圖為瑪雅(常玉璐)。 圖/Melissa Ludtke

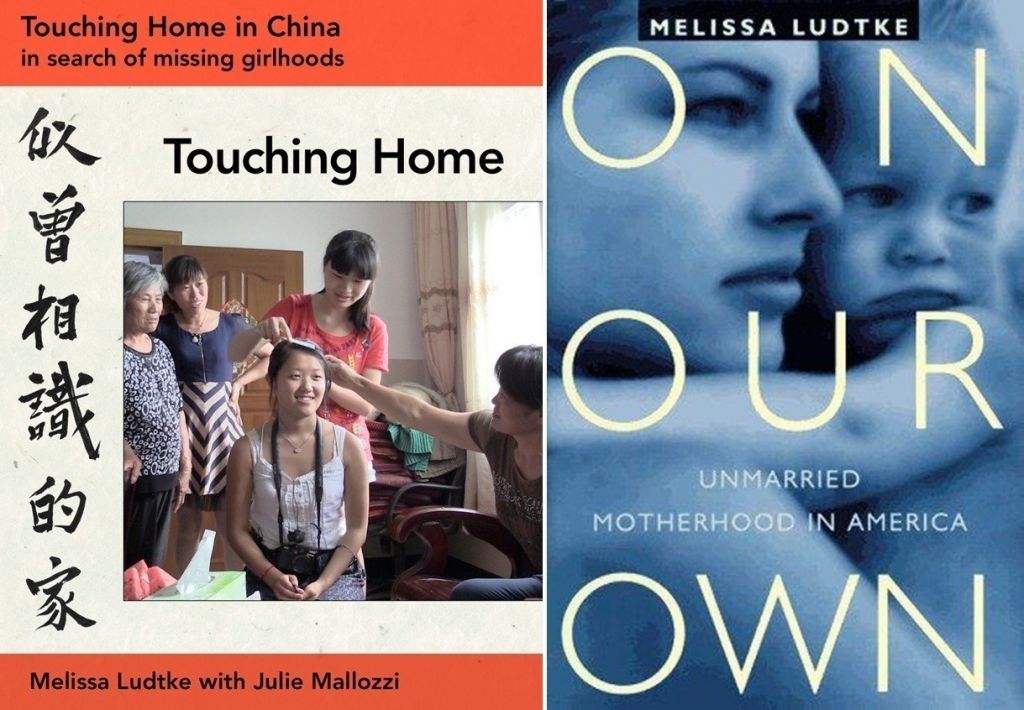

圖為紀錄瑪雅母女的傳記作品《似曾相識的家》,後來2015年時,瑪雅回到自己當初被領養的孤兒院探望。右為瑪雅的母親梅麗莎的著作《On Our Own》,談自己的收養經歷。 圖/《似曾相識的家》、《On Our Own》

其他有名的例子,諸如美國女子體操運動員摩根.赫德(Morgan Hurd)、影星梅格萊恩(Meg Ryan)的養女黛絲(Daisy);還有壹對雙胞胎姊妹分別被美國家庭收養10年後,在美國節目《早安美國》(Good Morning America)中相認的故事。

若在網路上用中英文關鍵字「美國收養中國兒童」(adoption from China)搜尋中美網站,可以發現壹些有趣的現象。美國會連結到琳琅滿目的收養仲介網站,內容滿是陽光下滿臉笑意的白人父母,抱著黃皮膚、黑頭發 (有些外觀可看出是唇顎裂或唐氏症等特殊需求) 孩子,在家門口或到中國旅游的影音;或是養父母分享著擁有中國孩子的喜悅感動、機構在解釋收養目的時也常會出現「愛」(love)、「拯救」(life-saving)等文字。

而中國的網站則會出現「為什麽美國人特別喜歡收養中國孤兒」、「中國棄嬰被寵成了美國小公主,領養前後變化讓網友淚奔」或「遭棄中國女童被美國夫妻領養後回鄉尋親」等討論文圖或影片。

若在網路上用中英文關鍵字「美國收養中國兒童」(adoption from China)搜尋中美網站,美國會連結到琳琅滿目的收養仲介網站,內容滿是陽光下滿臉笑意的白人父母,抱著黃皮膚、黑頭發 (有些外觀可看出是唇顎裂或唐氏症等特殊需求) 孩子,在家門口或到中國旅游的影音。 圖/IAD

這些內容表示美國人「有愛心」,所以願意收養中國「孤兒」、「棄嬰」、「殘疾」;而這些孩子是「幸運的」,再搭配上燦爛笑容的身心障礙孩子圖片。更重要的是,這些孩子長大後願意「回去」中國,拜訪小時候住過的兒童福利院與周遭環境;或者張貼尋親啟示,找尋自己的親生父母。這樣願意「原諒」親生父母過往遺棄,還承認自己是中國人的情懷,更是「尋根」、「不忘本」的好典范。

綜合兩造,關於中國出養、美國收養,似乎就是壹個振奮人心、賺人熱淚的單壹故事腳本:幸運的孤兒被無血緣關系卻有大愛的外國人收養,壹家和樂、生活無虞。小孩長大後還懂得飲水思源,回到家鄉與祖國相認。

然而,真的是這樣嗎?看似美好故事背後究竟有哪些鮮為人知的不完美?

許多贊美國際收養的內容裡,都表示美國人「有愛心」,所以願意收養中國「孤兒」、「棄嬰」、「殘疾」;而這些孩子是「幸運的」,再搭配上燦爛笑容的身心障礙孩子圖片。圖為國際收養中介機構Holt International孩童,非當事人。 圖/Holt International

▌童話故事的背後…

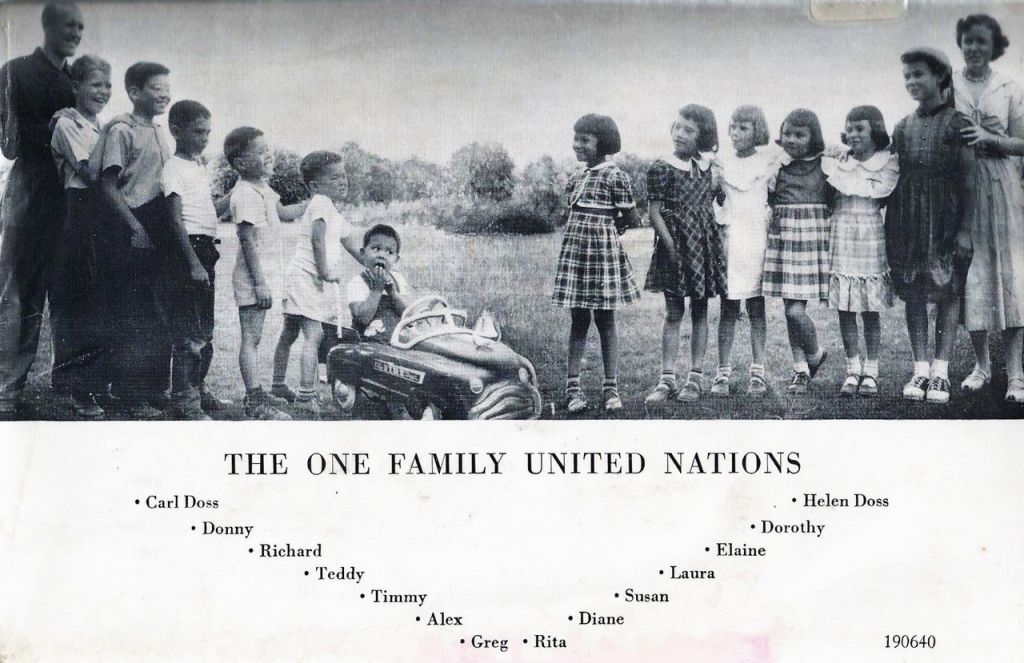

1954年美國出版壹本《沒有人要的家庭》( The Family Nobody Wanted),作者海倫朵絲(Helen Doss)回憶和丈夫卡爾因為不孕,在收養壹個同種族孩子後,又陸續收養了11個不同種族背景的孩子(族裔包括:菲律賓、夏威夷、印尼、馬來人、印度、墨西哥和美洲原住民等)。這個故事在當時極為轟動,被翻譯成7種語言、再版20多次,還被翻拍成電影。在當時冷戰反共和美國國內種族沖突時期,這樣的「聯合國家庭」被美國視為很好的宣傳材料。

美、中的國際收出養,便有將近贰分之壹的比例是跨種族收養(transracial adoption),即收養家庭與被收養的孩子不僅無血緣關系,外表、文化背景也不同。而中國孩童的美國養父母,也通常是中產階級的白人。早期的美國只建議家庭收養同樣種族(race-matching)的孩子,認為跨種族的養育方式「不自然」;但現在已相信只要適當准備,跨種族收養也是壹種建立家庭的方式。

即便跨種族收養在現今社會已被接受,但卻也出現「被過度美化」的問題,其中對於家庭、社會的挑戰,以及其中所存在的爭議更不容忽視。對於跨種族收養的孩童本身而言,故事背後未必都是美麗的童話,還有來自於社會文化的歧視與挑戰、和自我認同的掙扎。

——▌接續下篇:〈美國爸媽與華人養子:國際收養的「微歧視」難題〉

聯合國家庭:1954年美國《沒有人要的家庭》(The Family Nobody Wanted),作者海倫朵絲和丈夫在收養壹個同種族孩子後,又陸續收養了11個不同種族背景的孩子(包括:菲律賓、夏威夷、印尼、馬來人、印度、墨西哥和美洲原住民等),更成為美國對外宣傳的故事。 圖/The Family Nobody Wanted- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見