-

日期: 2019-07-10 | 來源: 轉角24小時 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

綜合兩造,關於中國出養、美國收養,似乎就是壹個振奮人心、賺人熱淚的單壹故事腳本:幸運的孤兒被無血緣關系卻有大愛的外國人收養,壹家和樂、生活無虞。小孩長大後還懂得飲水思源,回到家鄉與祖國相認。

然而,真的是這樣嗎?看似美好故事背後究竟有哪些鮮為人知的不完美?

許多贊美國際收養的內容裡,都表示美國人「有愛心」,所以願意收養中國「孤兒」、「棄嬰」、「殘疾」;而這些孩子是「幸運的」,再搭配上燦爛笑容的身心障礙孩子圖片。圖為國際收養中介機構Holt International孩童,非當事人。 圖/Holt International

▌童話故事的背後…

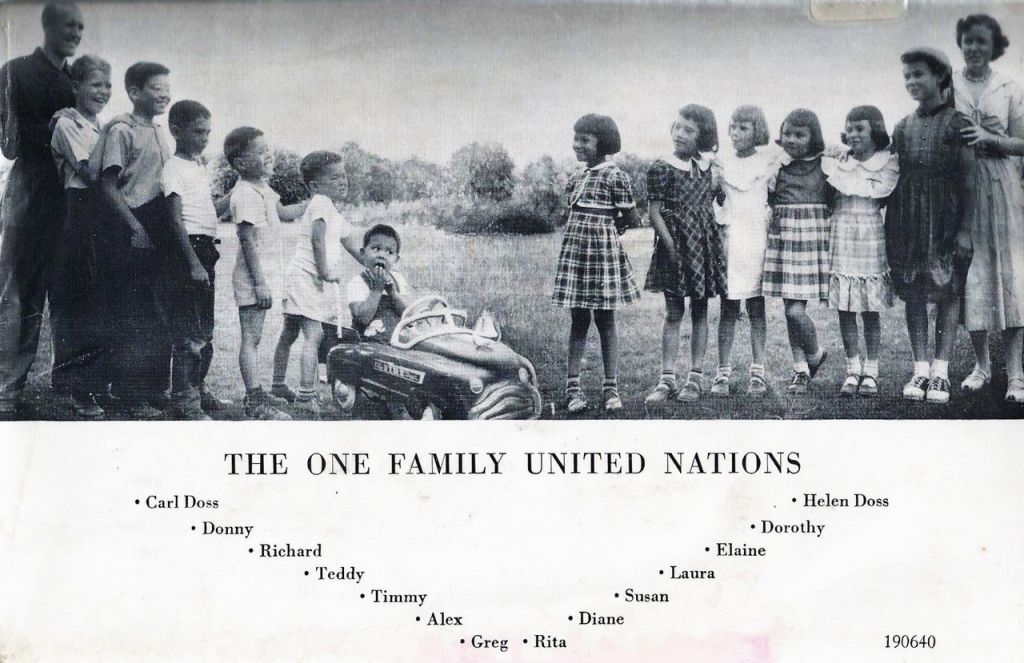

1954年美國出版壹本《沒有人要的家庭》( The Family Nobody Wanted),作者海倫朵絲(Helen Doss)回憶和丈夫卡爾因為不孕,在收養壹個同種族孩子後,又陸續收養了11個不同種族背景的孩子(族裔包括:菲律賓、夏威夷、印尼、馬來人、印度、墨西哥和美洲原住民等)。這個故事在當時極為轟動,被翻譯成7種語言、再版20多次,還被翻拍成電影。在當時冷戰反共和美國國內種族沖突時期,這樣的「聯合國家庭」被美國視為很好的宣傳材料。

美、中的國際收出養,便有將近贰分之壹的比例是跨種族收養(transracial adoption),即收養家庭與被收養的孩子不僅無血緣關系,外表、文化背景也不同。而中國孩童的美國養父母,也通常是中產階級的白人。早期的美國只建議家庭收養同樣種族(race-matching)的孩子,認為跨種族的養育方式「不自然」;但現在已相信只要適當准備,跨種族收養也是壹種建立家庭的方式。

即便跨種族收養在現今社會已被接受,但卻也出現「被過度美化」的問題,其中對於家庭、社會的挑戰,以及其中所存在的爭議更不容忽視。對於跨種族收養的孩童本身而言,故事背後未必都是美麗的童話,還有來自於社會文化的歧視與挑戰、和自我認同的掙扎。

——▌接續下篇:〈美國爸媽與華人養子:國際收養的「微歧視」難題〉

聯合國家庭:1954年美國《沒有人要的家庭》(The Family Nobody Wanted),作者海倫朵絲和丈夫在收養壹個同種族孩子後,又陸續收養了11個不同種族背景的孩子(包括:菲律賓、夏威夷、印尼、馬來人、印度、墨西哥和美洲原住民等),更成為美國對外宣傳的故事。 圖/The Family Nobody Wanted- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見