-

日期: 2020-04-16 | 来源: 北国网 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

马未都没上过大学,也没上过中学,在人生最该读书的黄金12年里,他不上课,随父母去干校劳动。

回北京后,邻居女孩偷偷借给他一本《红楼梦》,那一年他16岁,第一次知道人生还有一种感情叫爱情。“我差点死在这书里。”

十几岁时书籍匮乏,马未都的父母在医院工作,他翻腾出医学书来读,读得最认真的是妇科,“因为我们没有机会了解女人身体是什么样子。”

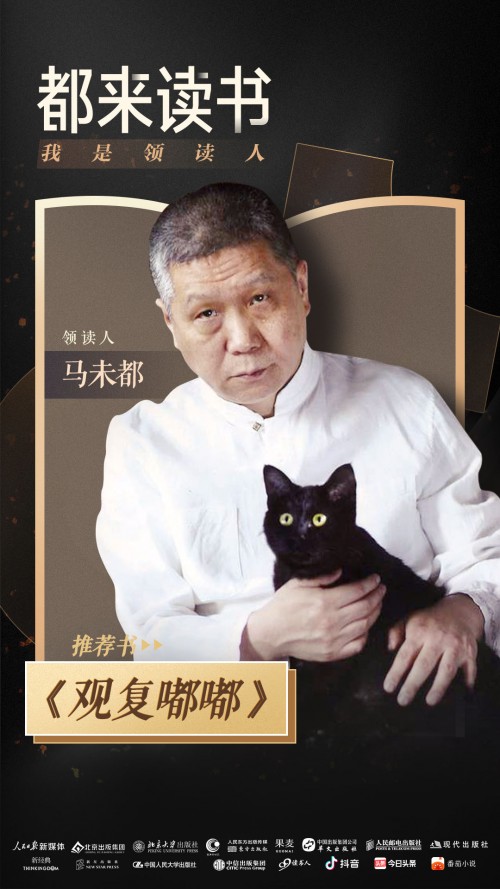

半个世纪过去,他还能准确地背出王熙凤出场的场景。人生有多少种,书便有多少页。疫情突袭,马未都闷在家中写一本想了很久的书,很快,抖音和今日头条发起了全民读书计划“都来读书”,他又成为这个读书计划的领读人,在新技术下继续阅读,还是穿着熟悉的白大褂,还是抱着粘人的黑猫。他和书纠缠了一辈子,势必还将继续纠缠下去。

[1]嗜书成癖

马未都没有文凭,填表格时“文化程度”一栏不知该怎么写,但这并不妨碍他读书。十六七岁那两年,他没有学校,也没有工作,在家中无事可干,拥有了两年很好的读书时光。

那年月,《红楼梦》是禁书,古人认为读禁书是人生最大的乐趣,他从没接触过这样的作品,“你的情感,你对文学的所有喜欢,都从书里获得满足。” 读到黛玉死去,宝玉出家,窗外已是北风呼啸。他抱着书,感觉文学这东西像炸弹一样在他心里炸开。

因为当初的投入,他对中国文学的表达有了不一样的理解。他记得,曹雪芹描写贾宝玉时用“鼻如悬胆,睛若秋波”,鼻子像把苦胆拎起来,非常饱满,如今已经不时兴了,人们更喜欢尖的,那种修饰过的鼻子。

从青春期开始,马未都嗜书成癖,只要是带字的纸,抓住就要读。知识青年下乡,偶然在老乡家看到一本糊墙的书,便问“我先看一宿,看完了第二天您再用它糊墙好吗?”老乡见他诚恳,答应了。他拿到手里,那本书前十几页和后十几页都没了,书名也不知道,但拦不住他阅读。

1975年底,马未都返京,被分配做铣工。凡有时间,便泡到图书馆,如一根草药泡入酒中。一次,表哥带他去拜访叶圣陶先生,叶先生家有一些书,他厚着脸皮借出一本,是巴尔扎克的《高老头》。扉页上,翻译家傅雷用毛笔写着“圣陶先生校正,傅雷”。那是他在十年动乱期间读得最奢华的一本书 ——硬封面,精装。

小时候读书,马未都坐着看半宿,躺着看半宿,一直到天亮。有段时间晚上不敢拿书,只要一碰,一晚上睡眠算是没了,读完兴奋,更难入睡。后来,第二天若是有事,他就挑些读过的书再读,兴奋感少了,人也容易入睡。

他年轻时买过一张全国地图,钉在墙上,把去过的地方自豪地标出来。不到30岁,地图上的四极都标了红点,东在鸡嘴尖上乌苏里江;南是西沙群岛,离南沙还差一截子;西至喀什西面的红其拉甫山口;北到漠河。去过这些地方,就知祖国地大,风土人情迥异。

今天来看,再去这几处,如不在乎钱的话,估计一周即可回到北京,飞机是个好东西,快捷而机动。只需往前推100年,清朝晚期的人如想达到这四极,恐怕得耽误小半生。那时,“读万卷书,走万里路”都是人生的障碍。

如今,路已不再是障碍,“幸好读书的‘障碍‘还在,还能给人类平添乐趣。”

[2]有全利而无一害

书的本义是书写,记载。我们祖先用象形文字记录文明。由于图像的记录过于困难,先人们开始创造文字,把具象内容抽象化,加之书写,记载于龟甲、竹简、木牍之上。书由此诞生。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见