-

_NEWSDATE: 2020-04-22 | News by: 一条 | 有0人参与评论 | 专栏: 罗大佑 | _FONTSIZE: _FONT_SMALL _FONT_MEDIUM _FONT_LARGE

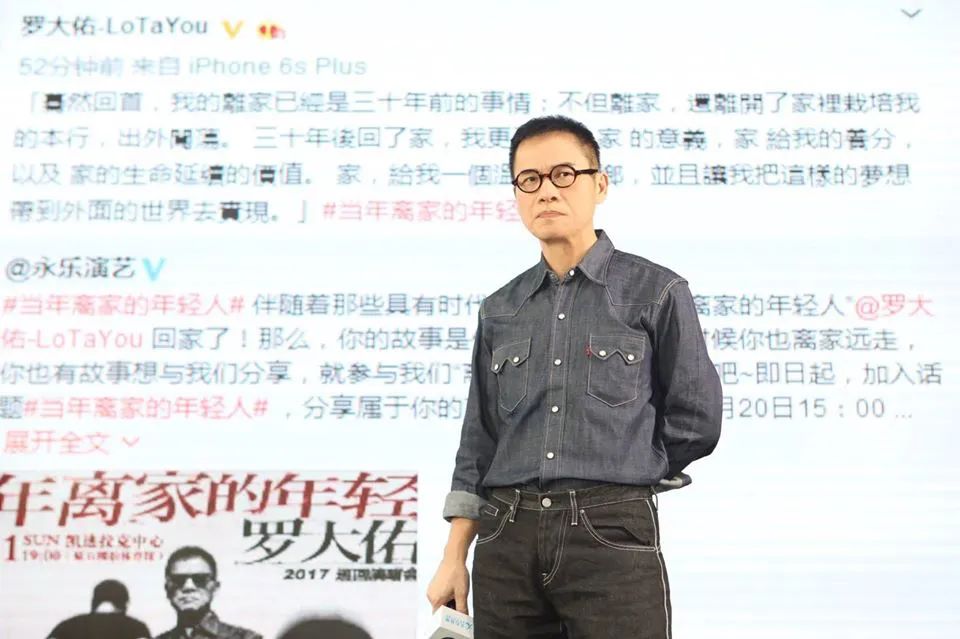

一个不会看病的歌手,不是一个好的音乐人

我初中、高中听比较多那时候的流行歌曲,发现西方的歌曲里面有很多作曲家,开始把人的意志、人的想法写进歌里。到了60年代、70年代渐渐觉得,作曲这行好像是可以从事的行业。

一开始我家人是不太赞成,因为我原本是学医的,家人也都是从医。1980年毕业后,我找到医院的工作,做一个好医生、一路就这样下去不是问题。我当时并没有专职创作,只是自己稍微多花时间去研究音乐,写了一些歌曲:《之乎者也》、《未来的主人翁》、《恋曲1980》、还有《家》。

这些音乐受到注意,也说服了我自己、身边的朋友和家人,我慢慢就把音乐当做我事业的重心。

中间其实还有过纠结。1984年底,我决定告别乐坛,离开台湾,去了美国。我们在东岸,跟我姐姐住在一起。1987年,我写信回家,告诉父母我决定要走音乐这条路了。那一年,我收到了香港新艺城电影公司的施南生邀请,去了香港做音乐总监。

香港那时候是亚洲很蓬勃的资本主义社会,到1997年回归之前,差不多正好10年,香港人要面对回归以后社会主义和资本主义结合的命题。我觉得这个事情很有趣,就决定待下来。

1990年以后,大陆也开放了。我开始去北京录铜管,上海去录合唱、弦乐等等,跟越来越多来自不同地方的音乐工作者合作和沟通。

每次去到一个新的地方去发展,本能就会告诉我自己,怎么去从里面找到新的一种生机和乐趣,让生命能够更强壮,写出来的东西触角更宽广。

医学背景对我的创作来讲很重要,学医的人其实要看不只要看病人的状态,其实我们更在乎的是他生病的原因是什么。就像我歌词里面写一种情感,可是它后面的意义在哪里?它对人的意义在哪里?

我习惯给自己这种功课去思考,我觉得这样子才能够好像活到这个年纪也没有白活的感觉。

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见