-

日期: 2021-03-12 | 来源: 博物馆丨看展览 | 有7人参与评论 | 字体: 小 中 大

以上论证逻辑严谨,有理有据,此案到这里可以宣告结案了,但聪明的你看看文章的进度条就知道事情并没有那么简单。

苏廷玉和王羲之的书法作品均为真迹,并非赝品或是穿越人士所写,甚至很多简体字在汉墓竹简和帛书中就出现了,历朝历代都有人使用,因此仅凭借古人书画中出现简体字,就不假思索地视其为赝品,难免有些太过武断。

王羲之的行书《兰亭集序》有 324 个字,其中 102 个是简化字,占总字数的三分之一

但是新问题又出现了,近当代推广简化汉字是为了更加简单、便捷地传播文化、教授知识,从而降低文盲率。

古人又是为何使用简体字呢?

这个问题的答案直接上升到了人性的高度——懒。

01

偷懒是人类的共性

从甲骨文、金文到小篆、隶书、楷书、行书,汉字经过两千多年的发展,形成了完整的结构体系和优美艺术的字形,它不仅是中华文化的承载者,本身也是文化的一部分。

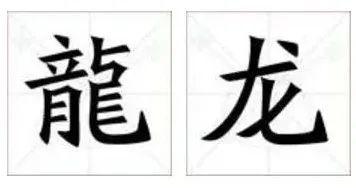

然而,繁体字却有一个非常明显的缺点,那就是笔画繁多,书写麻烦。以汉字 " 龙 " 为例:

繁体一共是 16 画,而简体只有 5 画,也就是说写一个繁体 " 龙 " 的时间可以写三个简体 " 龙 " 还多一笔。

所以在古代,人们为了书写方便省时,创造出一种更为简略的字形,称为" 俗字 "。

它是民间对汉字的一种自发性的设计创造行为,出于书写便捷或是避讳等原因,达成一些约定俗成的汉字简化使用方式。

明末学者吕留良就曾经说过 " 自喜用俗字抄书,云可省工夫一半。"

直白点解释:用俗字抄书就是省事,每天多出一半时间来摸鱼。

但是俗字之所以称为 " 俗 " 字,是因为它与正字是一组相对的概念,不属于规范用字。

唐代颜元孙编撰的《干禄字书》中就将俗字解释为不符合六书造字规则的、仅限于老百姓使用的浅近字形。

所以俗字一般只存在于信件、账本、小说等没那么正式的通俗文书中。

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接: