-

日期: 2021-03-12 | 来源: 博物馆丨看展览 | 有7人参与评论 | 字体: 小 中 大

曹雪芹《红楼梦》手抄本

清乾隆二十五年(1760 年)《红楼梦》手抄本中就用了简体字(铁、过、这、坏、听、劝、体、宝、难、礼、爷、边、问等等)。

明朝末年文学家冯梦龙正式刊印的《警世通言》中也发现有许多简体字。

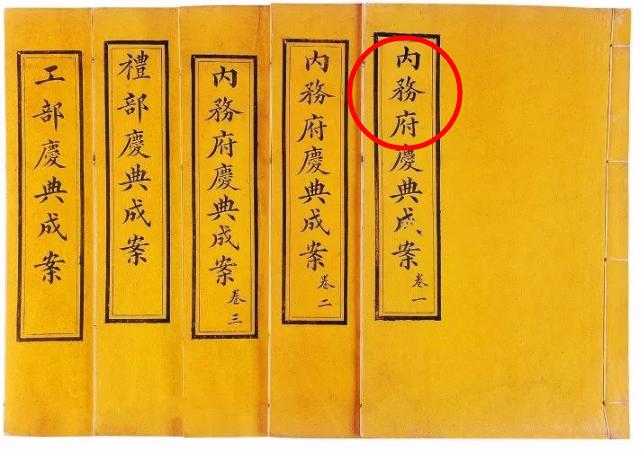

虽然官方提倡使用正体字,但是偷懒摸鱼可是人类的共性,所以在清朝政府颁发的 " 内务府 " 令牌上居然也写着简体 " 务 "。

尽管不正规,但人人都能看懂,就别计较那么多啦。

02

简化不简单

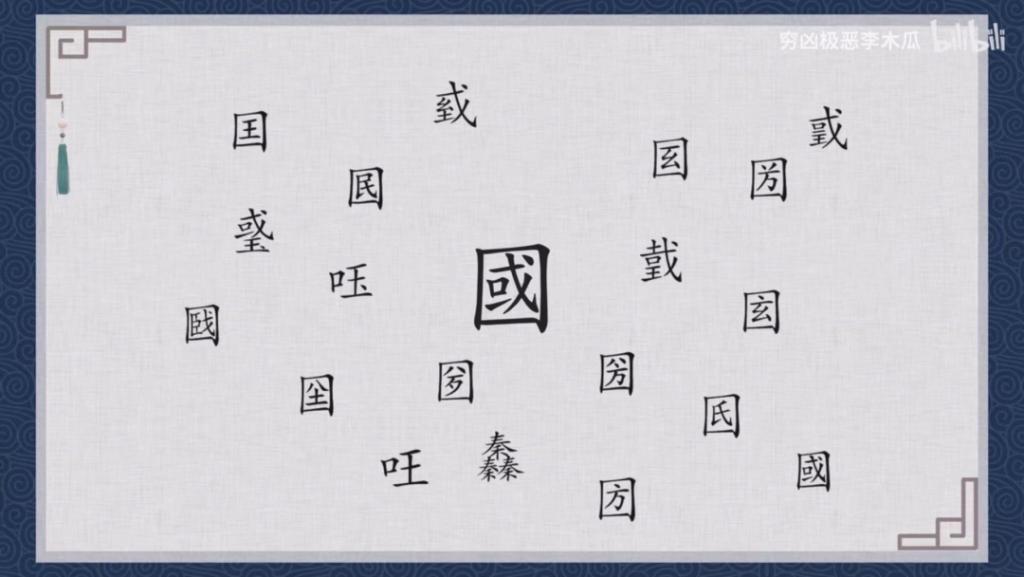

我们现在使用的简体字都是经过国家统一规定再推广的,出现异体字争议的情况少之又少,但是俗字是古人自发创造的,由于每个人 " 摸鱼 " 的姿势不同,所以不同时代、不同地域出现的俗字也是不尽相同。

" 国 " 俗体字的多种字形

根据《宋元以来俗字谱》记载,宋元明清 12 种民间刻本中所用的简体字多达 6240 个,它们对应繁体字共 1604 个,也就是说平均每个繁体字有 3.9 个不同的简化字。

固然同音同义并不影响书写和交流,但混乱的文字局面肯定最终要靠强有力的手段实现统一。(这个道理两千多年前的秦始皇就明白了)

近代正式推行简体字活动的源头争议颇多,一说是太平天国首次赋予简体字合法地位,在印玺和公告、书籍等,大量采用了民间流行的简体字,同时也创造了不少新的简体字,后来这些字大多数被《汉字简化方案》收录。

1909 年,清末教育家陆费逵在《教育杂志》创刊号上发表《普通教育应当采用俗体字》,首倡简化汉字。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接: