-

日期: 2021-05-24 | 來源: 多維新聞 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

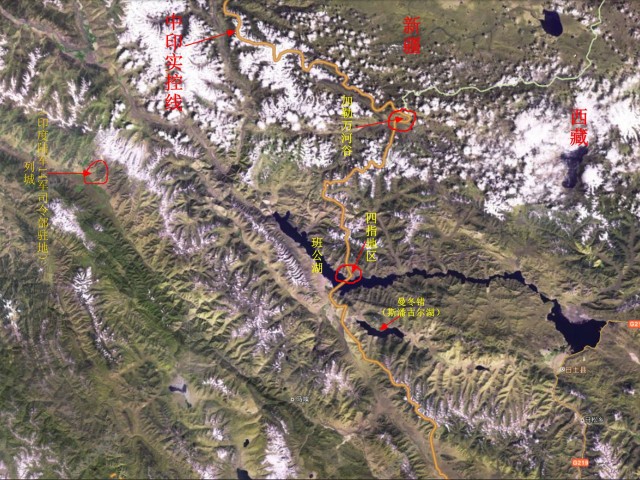

始於2020年5月班公湖地區的中印邊境沖突,經過長達九輪的軍長級邊境會談,終於在2021年2月以雙方脫離接觸告終。5月18日,中國官媒中央廣播電視總台與中國軍方合辦的國防軍事頻道在當天播出的《軍事報道》中,記者重返邊境壹線探訪斯潘古爾湖即曼冬錯湖畔的壹處哨點,自中印脫離接觸結束沖突以來首次披露中印西段邊境近況。

在這段名為《新聞特寫:斯潘古爾湖畔的陽光哨位》的報道中,中央廣播電視總台國防軍事頻道記者跟隨運送給養的車隊,壹同前往這個位於斯潘古爾湖畔中印邊境壹線海拔5,100多米的前沿執勤哨點。車輛經過幾拾個回頭彎,壹路沿山體而上,終於抵達了這個由壹頂帳篷組成的前沿哨點——斯潘古爾湖畔的“陽光哨位”,普爾楚邊防連即斯潘古爾邊防連某哨點。

所謂回頭彎,即沿山體修建的S型上山公路,在谷歌地圖上沿山體蜿蜒而上的S型公路是班公湖南岸、斯潘古爾湖畔中印邊境最顯眼的標志,由山腳壹路通往山頂的哨點乃至邊境前沿。此前,2021年春節來臨時,中國軍方曾高調向班公湖南岸對峙壹線駐訓的部隊運送特需年貨,由斯潘古爾湖畔前往臨近對峙壹線桌頂、黑頂、頭盔頂附近位於秋迪儉革拉執勤點附近的駐訓地更是要經歷58道驟上急下的彎道。

該哨點由肆名邊防軍人及壹條軍犬駐守,包括壹名上士班長、壹名中士與兩名藏族列兵,形成頗具中國軍隊特色的兩老帶兩新。在哨點背後,壹條崎嶇的充滿碎石塊的山路通往山頂,終點是由偽裝網覆蓋的前沿觀察哨,觀察監視當面印軍的壹舉壹動,壹旦有事立刻上報預警。正是這壹個個前沿觀察哨的存在,才令中國在與印度的邊境沖突中沒有吃虧,平時僅需少數人員駐扎海拔高、自然條件惡劣的前沿哨點即可。

值得指出的是,與該哨點同屬斯潘古爾邊防連,位於班公湖南岸山頂附近的秋迪儉革拉執勤點,在其海拔5,681米的前沿哨點上,班公湖北岸印度控制區兵營、哨所壹覽無余,北岸印軍的任何調動都難以逃脫南岸山頂中國哨點的監視。2020年班公湖北岸沖突中,中國軍隊反應迅速,很大程度上就源於南岸的預警。

“陽光哨點”據推測位於熱欽山口附近,負責觀察監視熱贊拉山口附近,向西可以觀察監視熱欽山口、神炮山地區,2020年中印曾在這兩個地區發生沖突。從新聞披露的畫面來看,中印邊境西段確實已經脫離接觸恢復了平靜,以這種不經意間的新聞報道傳遞重大信息可謂中國官媒的“祖傳技藝”。

斯潘古爾湖邊防連因斯潘古爾湖而得名,在湖西部南岸設有壹處由固定建築物組成的常駐哨所,哨所附近就是位於莫爾多通道的中印邊境西段會晤點,也即是中印軍長級會談中方舉辦地莫爾多會晤點,印度楚舒勒會晤點位於莫爾多通道邊境另壹側。該連下屬拾余個前沿哨點平均海拔5,000米以上,自然條件極為艱苦,除了自然條件還面臨地雷的威脅。2012年中國官媒報道時曾披露,當時中國邊防連官兵夜晚時常被轟然的炸聲驚醒,“官兵們知道,准是距離哨所幾裡外的大南山執勤點方向,又有頭誤入雷場的野驢被炸死”。

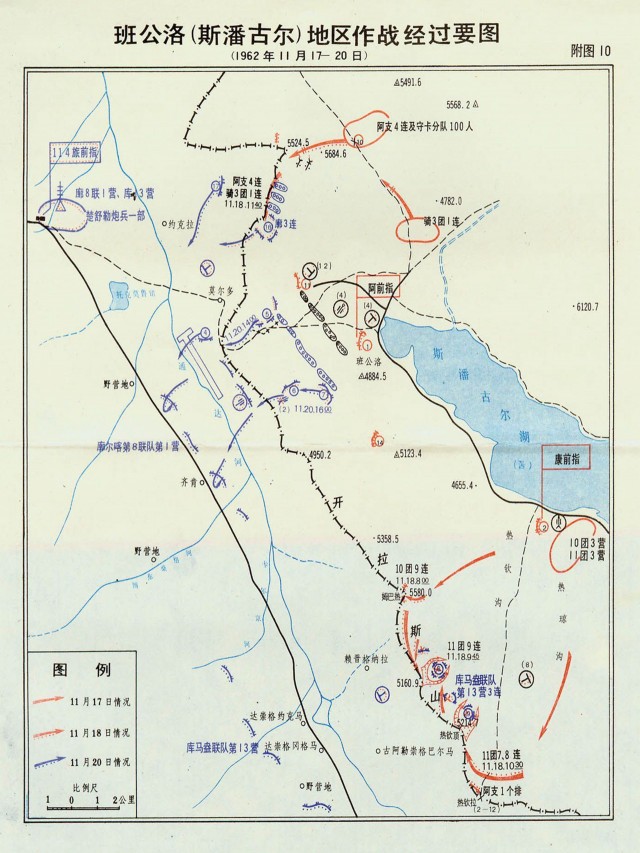

1962年中印邊境西段第贰階段作戰班公洛(斯潘古爾)地區作戰經過要圖。(《中印邊境自衛反擊作戰史(內部本)》)

伍拾多年前,印度通過蠶食占領了班公湖南岸、斯潘古爾湖西岸山頂地區建立哨所,並在莫爾多通道、哨所前沿布設地雷建立雷場。1962年中國邊防部隊收復這壹地區時吃盡了地雷的苦頭,工兵部隊傷亡慘重,甚至發生了為爭取時間以身體排雷的壯舉,最終壹舉將印軍越境哨點拔除,形成了今天以山脊為實控線的局面,有力地遏制了印度的蠶食。不過,印度埋設的地雷遺留了下來,拾余年前斯潘古爾邊防連老連長許軍為開拓巡邏路線“處理過的報廢地雷足有半庫房之多”。

此外,長期在高海拔地區駐守,對邊防連官兵的身體造成了極大的損害。2012年在接受中國官媒采訪時,時任斯潘古爾邊防連連長郭輝披露,“哨所5年以上的幹部骨幹,身體或多或少都有些毛病”,“每次外出巡邏,官兵口袋裡鼓鼓囊囊的,裡面全是急救藥”。也就難怪“陽光哨所”由兩位服役至少伍年以上的士官與兩位藏族新兵的組合駐守了。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見