-

日期: 2022-05-30 | 来源: 欧亚系统科学研究会 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大

这当然是一种看起来成本很低的工业化方案,躲过了农村生产关系的革命。这种国际粮食体系从二十世纪五十年代到七十年代早期实现了比较稳定的国际粮食价格。 但是廉价的国际粮食对于第三世界的粮食生产来说也往往有毁灭性的影响,不利于培育自己的粮食生产,逐渐受制于国际粮食市场(以及美国)。 这种不平衡也预示着体系的危机,因为少数国家的粮食出口并不总是能够满足整个世界的粮食需求,国际市场始终处于某种紧平衡之中。比如,在二十世纪六七十年代,东亚地区的净谷物进口翻了一番,而非洲的净谷物进口则增加了两倍,在这期间,美洲国家的净出口只增加了85%。

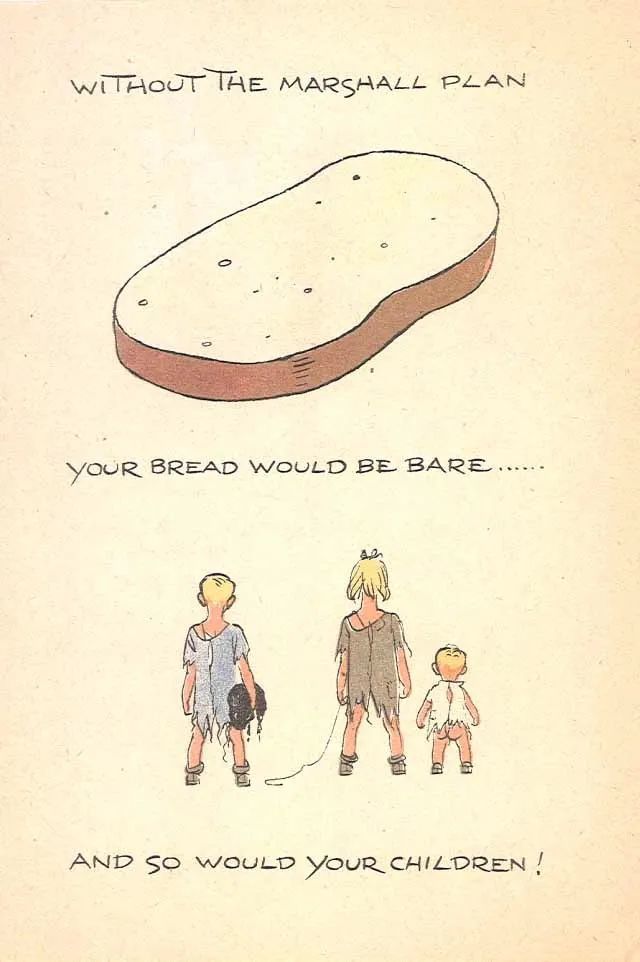

▲ 马歇尔计划和“你”,欧洲宣传画,作者为Jo Spier。图源:美国国会图书网站

就在这种长期危机趋势还在发育的时候,一个“外来”因素在七十年代开始进入国际粮食体系,并带来了一次大的冲击。这个因素就是拥有曾经是“粮仓”的沙俄领土的苏联。苏联在这之前基本独立在资本主义世界之外,但是就粮食来说,苏联基本上长期是一个出口方。比如在六十年代,苏联的净谷物出口跟整个非洲的进口差不多。然而这种局面在苏联开始着力提高居民的饮食消费水平之后迅速改变了。在社会主义福利社会的建设中,苏联人民开始靠拢西方式的肉蛋奶消费。在苏联解体之前,苏联人均的热量摄入已经达到了美国的水平,而肉类的消费量超过了英国。这便要求国家把更多的粮食作为饲料,苏联在七十年代开始变为一个主要的粮食进口国,并迅速超过了非洲和东亚的进口量。曾经的粮仓似乎已经反转成了粮荒,这种发展路径对于现有的美国中心的粮食体系是一个新增的挑战,这个突发的冲击也在七十年代早期引发了二十世纪第二次,也是“二战”后的第一次主要国际粮食市场危机。

美国中心的国际粮食体系在之后的二十年里随之做了调整。一方面,美国大幅度增加了食品出口,而且长期以来需要进口粮食的西欧也成功地学习美国,转型成为粮食出口地区,这种市场供给相当程度上缓和了苏联进入国际粮食体系所带来的冲击。另一方面,苏联在九十年代初经历剧变,苏联领导层采用的“休克疗法”对社会和经济都带来了巨大的、不可逆转的打击。在随之而来的长期萧条之中,俄罗斯人民 (以及大部分原苏联人民)的 生活水平一落千丈,这也直接影响到这些地区的食品消费。以俄罗斯为例,苏联剧变之后,俄罗斯的谷物产量在很长时间里并没有增加多少,单纯是由于国内消费减少,俄罗斯得以在本世纪初期开始成为一个谷物出口国。

这两方面条件促成了八十年代到二十一世纪第一个十年末期又一个相对稳定的国际粮食市场时期。但是其危机趋势也在慢慢积累,一个重要的表现就是,出于种种原因,美国越来越不能独力支撑起国际粮食体系了。 比如说,在七十年代危机时期,美国一国的谷物出口就占了世界谷物市场的一半,在二十一世纪初,美国依然占有三成,但是这个比例仍然在缩小中。到了二十一世纪第一个十年末期,国际粮食市场再次出现明显的不稳定状态,美国的谷物出口只占世界的不到五分之一。一旦没有一个中心力量来维持,这个持续半个多世纪的现有国际粮食体系可以说已处在缓慢瓦解当中。这一点倒是与美国霸权为基础的各种国际秩序类似。

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见