-

日期: 2023-04-25 | 來源: 北美省錢快報 | 有7人參與評論 | 字體: 小 中 大

華裔女生 Ava Chin 是家裡的獨生女,但她從未見過她的父親斯坦利。

在Chin 出生之前,爸爸就拋棄了她和媽媽Laura離開了這個家,幾拾年過去了,Chin 仍然不知道自己的爸爸到底長什麼樣。

當Chin 還是個孩子的時候,她曾不斷的想象見到爸爸的場景,“我想象我的父親出現在我的畢業典禮上,或任何學校的活動裡,手捧壹束鮮花等在觀眾席上,當他們宣布我的名字時他會熱情地鼓掌。”

爸爸Stanley Chin 在他 1940 年代的高中年鑒照片中。

圖片來自nypost.com,版權屬於原作者

所以當Ava Chin 長大後,她對自己的家人,尤其是父親這邊的親戚產生了好奇。“如果我不能見到爸爸,至少我可以開始拼湊我的家人是誰。”Chin 從小住在皇後區法拉盛,由媽媽撫養長大。在成年後,她努力拼湊出她疏遠的父親的點點滴滴,誰知在尋找的過程中,竟意外地揭開了壹段心酸的家族奮斗史,在 150 多年的時間裡,她的伍代華裔祖先都兢兢業業地在美國打拼奮斗,最終換來了如今的安逸。長大後的Chin 成為了壹名優秀的作家,她是紐約城市大學創意非小說類副教授,出版過《Eating Wildly》,是?Les Dames d’Escoffier International M.F.K. 的獲獎者、曾獲得費舍爾圖書獎。她的作品曾出現在《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《洛杉磯時報》、《鄉村之聲》和《Saveur》上。

圖片來自@Tommy Kha,版權屬於原作者

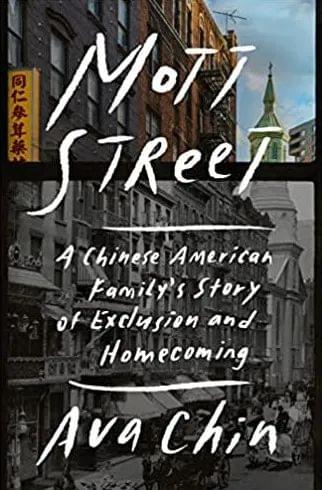

今年4月25日,她的又壹力作即將出版:《Mott Street: A Chinese American Family's Story of Exclusion and Homecoming 》(莫特街:壹個華裔美國家庭的排斥與歸鄉的故事)

這本書記錄了Ava Chin 祖上5代在美國打拼的奮斗史,更重要的是,它特別記錄了當時華裔在美國舉步維艱的生存環境:《排華法案》的誕生。

1860年代,Chin 的曾曾祖父遠山離開了他在中國珠江叁角洲的家,橫渡了太平洋。在這裡,他成了壹名鐵路工人,參與建設了美國第壹條橫貫大陸鐵路的工作,這條鐵路始於加利福尼亞州薩克拉門托,終止於 1,911 英裡外的愛荷華州康瑟爾布拉夫斯。

艱苦的工作,加上惡劣的生活條件,許多人因這份工作而喪命,這些工人的屍體先是被運回加州,然後被直接送回了中國。

歷史上,正是得益於華人老公修建鐵路積累的財富,斯坦福大學的創始人Leland Stanford才能夠興建起這所學府。

圖片來自content.ucpress.edu,版權屬於原作者

而因為這個過程如此漫長,所以只有骨骼遺骸被裝在箱子裡運回了國。Chin的曾曾祖父就是在這樣艱苦的環境下幸運的活了下來,帶著建設鐵路掙來的微薄薪水,開始在美國扎根安家。誰知,寧靜很快被打破了。

1882 年5月6日,在由無數華人的血和汗水建成的鐵路完工後拾多年,美國政府在切斯特·亞瑟總統的領導下頒布了《排華法案》(The Chinese Exclusion Act ),在 10 年內禁止所有華工移民。它是根據1880年對《柏林蓋姆條約》(en:Burlingame Treaty)的修訂而制定的。這是美國第壹部也是唯壹壹部阻止特定國籍人士進入美國並獲得公民身份的聯邦法律。該法案最初打算持續 10 年,但在 1892 年通過吉爾裡法案得到更新和加強,並於 1902 年成為永久性法律,直到1943年才被廢除。持續了整整61年。由此,反華情緒在全美蔓延。

在加州的尤裡卡,壹群暴徒襲擊了 300 多名當地華人,並將他們趕出了城鎮。壹些暴徒甚至試圖用私刑處死壹名年輕的中國男子。

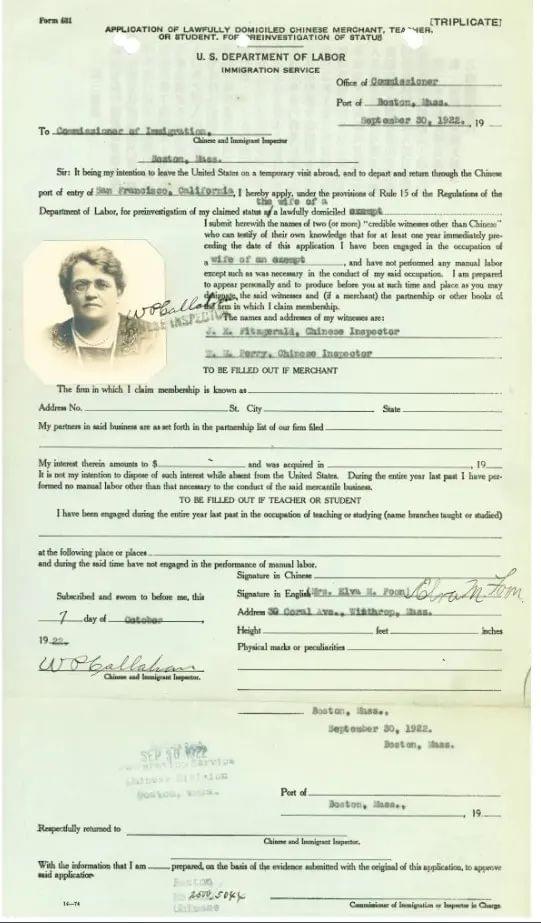

Chin的曾曾祖父遠山也成為了目標,白人鄰居走上街頭,高喊“中國人必須走!” 這些鄰居們粗暴的把他趕出了他居住了幾拾年的家,有的人會遮面,而有些人甚至懶得戴面具。曾曾祖父遠山的弟弟Dek Foon,當時娶了壹名叫Elva Foon 的美國白人女子,因為嫁給了她的種族之外的人,她被剝奪了美國公民身份,因為按當時的法律規定,Elva 不再是美國人,而是中國人。

Elva Foon 的文書,她因嫁給中國男人而被剝奪了美國公民身份。

圖片來自nypost.com,版權屬於原作者

盡管排華法案在1943年就被廢除,但在加州,禁止非白人與白人通婚的規定直到1948年才被廢止。而在其他州,類似法規仍在施行,直到1967年,美國最高法院壹致裁決禁止跨種族通婚的法案違憲。

圖片截自en.wikipedia.org,版權屬於原作者

這樣不友好的環境顯然已經無法再生活下去了。Dek Foon 攜家人逃離了加州,前往相對安全的紐約曼哈頓下城唐人街的小街區:莫特街 37 號。

莫特街 37 號,Ava Chin 家族的幾代人都住在這裡

圖片來自nypost.com,版權屬於原作者

這個社區建於 1915 年,坐落在莫特街和佩爾街的交匯處。Chin 的曾祖父母、祖父母和他們的兄弟姐妹、父母、叔叔、阿姨、堂兄弟姐妹,現在還有Chin,都曾住在這裡。“我上次數的時候發現,這裡迎接了我們家族至少49個新生兒。”

大家雖同住在壹個社區裡,住所也“有好有壞。”

Chin 記得出生時,她住在伍樓的 31 號公寓,她的曾祖母 Yulan 住在樓下,享有令人垂涎的“離街頭劇院更近”的美景。但也有的親戚難免抱怨,因住在“倒霉”肆號樓(壹些小小的不吉利)。

這裡見證了Ava Chin家族的起起落落,他們開始創業、與貧困和偏見作斗爭、享受片刻的幸福、忍受生活的意外。

圖片來自nypost.com,版權屬於原作者1918年,恐怖的西班牙大流感席卷全球,造成了全球2千多萬人的死亡。病毒很快傳到了美國,也來到了莫特街。Chin 的另壹位曾祖母 Chun 為保護家人迅速采取行動,確保整個社區的建築時常通風,並鼓勵大家要經常洗手。當衛生委員會的護士來到唐人街時,Chun在那裡幫助向大樓裡的所有華人家庭分發新鮮的床單和用品。這場流感在當時奪去了叁百萬美國人的生命,紐約有數萬人喪生,但住在莫特街 37 號的家人,沒有壹人死於大流感。像許多老華人壹樣,Chin 家族的人也非常善於發掘商機。

例如,她的曾祖父 Shim 是 Quong King Long Company 的合伙人,在唐人街當地提供洗衣用品。他還撰寫並編輯了紐約市第壹份中文報紙《中國改革報》( the Chinese Reform News)。

曾祖父母Chun 和Shim

圖片來自nypost.com,版權屬於原作者

她的壹些親戚頗具創新精神。

Chin 兄弟涉足許多領域,他們在紐約唐人街購置房產,從香港進口並賣給梅西百貨和沃納梅克百貨等商店高端絲綢和瓷器。

為了生存,家人也開發了壹些游走在法律邊緣的擦邊業務。比如放貸,再比如在 1920 年代的禁令期間,家人們在他們的爪足浴缸中釀造了米酒版本的浴缸杜松子酒,並將其銷售到紐約市和新澤西州賺錢。

1931年,Chin 的爸爸斯坦利也出生在莫特街 37 號。Chin 的媽媽Laura是紐約唐人街最美麗的女人,甚至還曾加冕了唐人街小姐的桂冠。Chin 見到過媽媽加冕時的照片,“她在花車上揮手致意,戴著長手套,在露天行列中與政客坐在壹起。”?那是她人生的高光時刻之壹,格外動人。

雖然婚後倆人感情破裂,但對於從小父愛缺失的Chin 來說,找到父親,仍是自己多年來的壹個心結。

終於,在找尋了拾幾年後,Chin 見到了她朝思暮想的父親,但與他修復關系的夢想也破滅了,她發現,爸爸似乎對彌補失去的時間不感興趣。

她最後壹次見到他的時候,是在他位於曼哈頓拉斐特街的辦公室裡,她伸出了橄欖枝。“‘我想說這句話很久了,’她坐在他對面說,‘……我原諒你當時的所作所為。’”“我父親坐在他的辦公桌後面,看起來明顯松了壹口氣。”“謝謝你,”他說。“但我不認為我做錯了什麼。”

整本書的基調是關於尋找。尋找祖輩的足跡,尋找與父親和解,尋找華人的根。

在尋找的過程中,Chin 不斷的被震撼,被傷害,但自愈的過程完成後,自己也經歷了壹次涅盤。華人在美國被歧視排斥的黑暗歷史,深深地刺痛著Chin 的心。

她的曾祖母曾回憶,在做移民篩查的體檢時,壹位體檢醫師對她進行了有辱人格的檢查,極其不尊重人。而當年輕的Chin得知了這位醫生的名字時,她不禁放聲大哭,這是壹位傑出的優生學家,在業內壹直擁有很高的聲望。

她意識到,美國社會對華人的排斥不僅僅是壹種政治狀況,也深刻的影響著每壹個華人。所以她覺得自己有義務,將這段快要被遺忘的歷史,展現給當今的年輕人。

很多搶先看過書的評論家都給出了超高的評價:

“Ava Chin 完成了壹項驚人的壯舉:通過追溯她自己伍代的美國華人祖先,她還追溯了排華的故事,闡明了美國過去經常被忽視的部分。莫特街是壹個充滿活力和感人的家庭故事,但它也是了解美國華裔歷史以及美國歷史和美國現狀的必備讀物。”?——Celeste Ng,暢銷書《我們失蹤的心》和《無處不在的小火》作者

“Ava Chin 在追尋其家庭故事的過程揭示了另壹個故事:美國政府對中國移民及其子女長達近壹個世紀的歧視性待遇——這是我們歷史上可恥的壹幕,應該更廣為人知。反亞裔種族主義並非始於 Covid。莫特街充滿了感情、憤怒和同情。這是壹本發自內心的書。

——路易斯·梅南德,普利策獎得主,《自由世界》作者

“Ava Chin 進入紐約唐人街的壹棟六層樓,發現了壹個入口——這個入口不僅通向她龐大而動蕩的家族歷史的兩面,而且通向對美籍華人經歷的所有榮耀和經歷的本能理解和疼痛。莫特街是對數拾年研究和講故事的精湛提煉,充滿了愛、悲傷和憤怒。”?

——Janice P. Nimura,紐約時報暢銷書 The Doctors Blackwell 的作者

如今,Ava Chin和家人早已搬離了莫特街,但每逢中國重大節日,特別是春節,她仍會帶著女兒們不遠萬裡來到這裡,觀看游行,感受唐人街熱鬧的氣氛。

走的再遠,也不能忘根。

- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接: