-

日期: 2023-10-13 | 來源: 新硅NewGeek | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

在木頭姐看來,產業革命的早期階段,“賣鏟子”的公司的確更容易受追捧,思科在整個90年代都是漲的最好的大公司之壹。但隨著互聯網滲透率的提升,建構在硬件之上的軟件生態更容易誕生超級牛股。

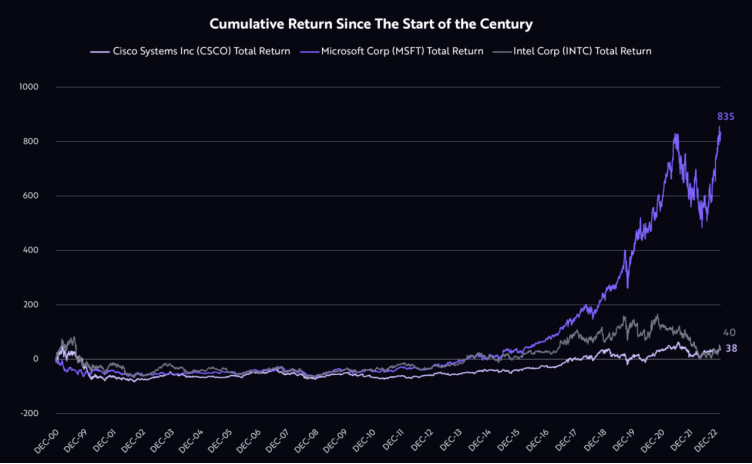

從歷史來看,全球主要國家的互聯網基礎設施搭建完畢之後,思科的收入增速就顯著慢了下來(Intel也面臨同樣的情況),微軟等軟件股給投資者帶來的回報幾乎是思科和英特爾的20倍。

思科、微軟、英特爾本世紀以來累計回報率對比(截止2023.6.30)

簡單說就是:純硬件基礎設施公司前期受益,但空間有限,投資者應該及時調整開火方向。

ARK認為:在人工智能時代,每壹美元的硬件支出能換回8-21美元的軟件收入。所以相比於偏硬件的英偉達,木頭姐更喜歡流媒體平台Roku、視頻會議軟件Zoom、雲通信公司Twilio,以及可以實現業務流程自動化的UiPath等軟件公司。

但圍觀群眾可能要問了:即使軟件公司的天花板更高,但思科在1994-2000年期間也漲了55倍,而現在人工智能時代剛開始,匆忙賣掉英偉達會不會太早?

對此,木頭姐也有壹套自圓其說的理由:在ARK的研究框架裡,壹只硬件股的市銷率(P/S)壹旦超過25倍,那就是個危險信號。而年初的英偉達,其市銷率(TTM)正是在30倍左右。

木頭姐甚至還把1994年的思科和2023年的英偉達做了壹個類比:1994年的思科占標普IT行業指數的2.5%,占標普500指數的0.2%;而2023年的英偉達在這兩個指數上的占比分別是4.7%和2.8%——她認為英偉達的交易目前已經過於擁擠。

所以,總結木頭姐的觀點,拋棄英偉達的理由就是兩點:壹是太貴了(>25X P/S),贰是有了更加值得投資的標的(特斯拉、軟件股)。她用思科的案例來暗示大家:此時此刻,恰如彼時彼刻。

木頭姐之所以對“英偉達很像思科”如此緊張,其實還有壹層原因:當年那個重倉思科的基金公司,最後破產了。這家公司叫做Janus。

Janus的教訓

高盛曾經如此來形容2000年的互聯網泡沫:“網絡公司的燒錢,對於行業來說並不是壹項長期風險。”而摩根士丹利的Mary Meeker則用壹句口頭禪來安撫山頂上的投資者:“現在是可以理性魯莽的時期。”

而幾個月之後,泡沫戛然而止,數百家網絡公司陸續破產倒閉,那些押注它們的基金,也紛紛迎來了最後的審判,這其中就包括90年代最閃耀的共同基金——Janus(兩面神)。

1969年,Tom Bailey在丹佛創立了Janus,熬過了70年代的困難期後,Janus在整個80年代的年化收益率超過了18%,開始被媒體廣泛報道。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見