-

日期: 2023-10-27 | 來源: CDC疾控人 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大

你壹定看過這兩張對比圖,疫情爆發叁年,吳尊友教授滿頭的黑發變成了白發。

今年3月份,全國政協拾肆屆壹次會議在人民大會堂開幕,作為本屆全國政協委員,吳尊友准備了關於加強公共衛生人才培養的提案。

《面對面》專訪吳尊友是提到“叁年白頭”的問題,

吳尊友當時是這麼回答的:

“你這叁年的頭發這個白跟壓力大有沒有關系?”這壹記者提問時,

吳尊友說:“應該說很多人付出比我多,他們在壹線工作,有些人還付出了生命的代價,所以我的這些投入真的算不了什麼,很多人頭發比我白得多,我只是通過媒體的宣傳,好像感受到我的工作經歷。實際上更多人承受比我的壓力更大,他們比我更辛苦,而且付出得更多,貢獻得更多。”

1963年6月,吳尊友在安徽省黃山市壹個小村莊出省,他在18歲的時候考入安徽醫科大學,並選擇了公共衛生專業。室友說,他上學時學習成績算不上拔尖,但是不管是生活還是學習都很執著。

後來,吳尊友取得了美國加州(专题)大學流行病學的留學機會,並完成了專業碩士和博士的學習。在那個留在國外等於高人壹等、飛黃騰達的時代,他毫不猶豫就選擇了回歸祖國。他說,我們國家的公共衛生人才還很缺乏,尤其是既有壹定專業技能,又有實踐經驗的。做這個工作不是為了個人,而是為了國家、人民的利益。可能現在有些人看到“為了國家和人民”這幾個字就會產生本能的反感,但對於靠著黨和政府的支持,從小鄉村裡走出來的他,卻將這幾個字當成自己的動力和堅持下去的勇氣。

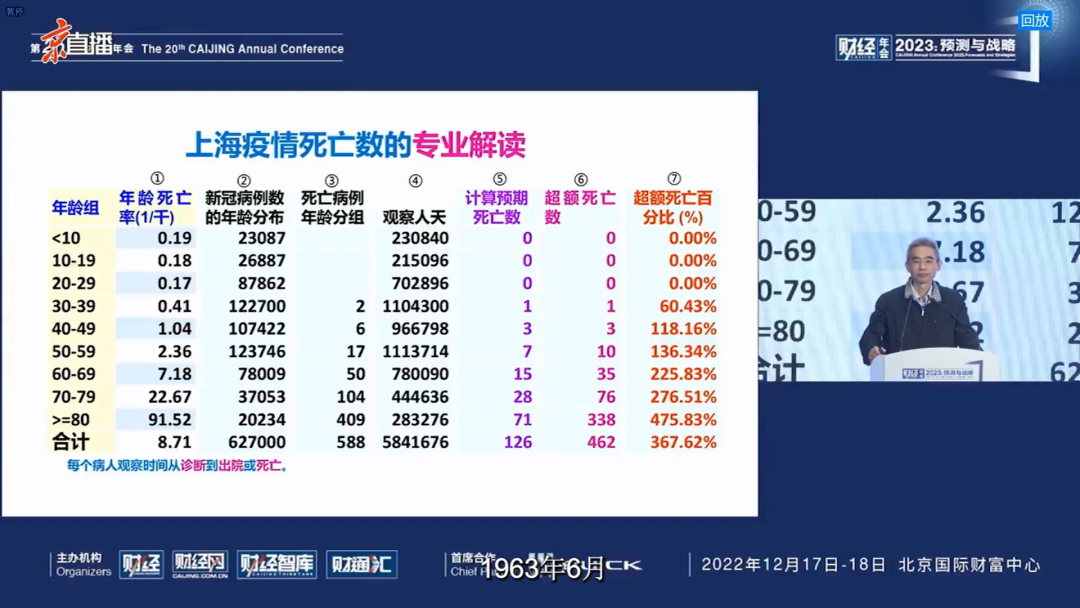

新冠疫情爆發後,吳尊友作為國家CDC首席流行病學專家承擔了大量工作。很多人不知道,吳尊友教授在2021年1月身體不適但因為工作太忙沒有看病,2月的時候確診了胰腺癌,在浙江做了手術。

去年夏天,癌症已經轉移到了肺部,做了贰次手術,體重也從135斤掉到了80斤。

胰腺癌是治療最困難的癌症之壹,伍年存活率只有5%左右,這意味著什麼,大家應該都清楚。

人們看新聞報道吳尊友教授黑發變白,便罵他炒作,殊不知他在身患重疾的情況下忙碌到凌晨只是常事,殊不知他作為首席專家壹年上熱搜的次數和別人比起來只是零頭,殊不知他被罵到關評論仍然堅持科普病毒的真實危害,哪怕世人對他惡意滿滿,哪怕被說禍國殃民。

沒有靠巨大的流量來換豪車換大別墅,沒有和藥物有利益關系,沒有下場為資本代言,他的病情因為忙碌熬夜發展迅速,他做著手術身體劇痛心裡想的卻是百姓,他在別人試圖將病毒闡述成無害的益生菌時還依然堅持科學和正義。甚至除了在報告會等官方場合外,你很少能看到媒體專門采訪他的視頻。……即使這樣,那些媒體還將他的話斷章取義,放壹個引導輿論惡意滿滿的標題。

正如有壹位網友說的:壹個將死之人,用最後的力氣,喊出來!可能明知改變不了什麼,但依舊盡自己的壹份力!

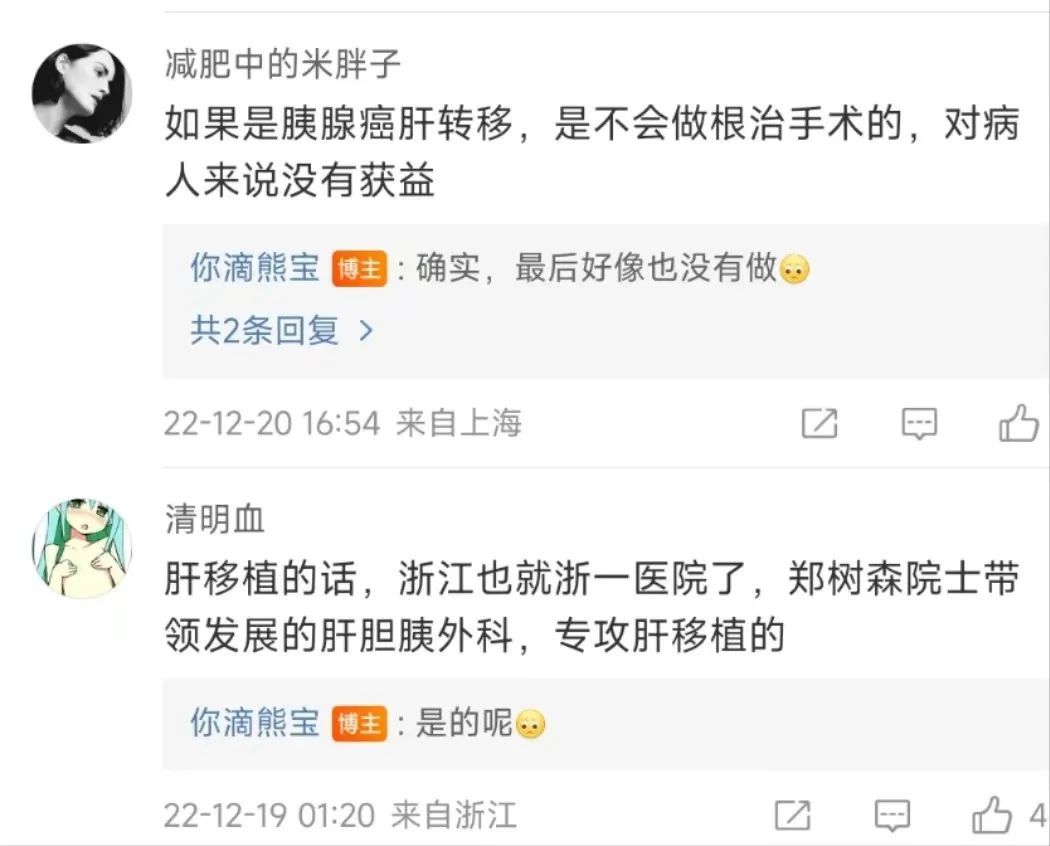

2022年12月初,人們還未看到病毒的真實面目,還沒有親身體驗過得病的真實感受,流傳在群體之中的聲音也是新冠只有4%的發熱率,90%感染者都是無症狀。

當時的整個網絡環境是——誰敢說病毒的危害,就要被群起而攻之。

叁年抗疫,讓我們逃過了病毒危害最嚴重的時候,大家現在感染的毒株毒性已經是大大下降之後的了,更不必想象德爾塔和原始毒株的樣子。有人給出了上海疫情期間只有4%發熱的數字,吳尊友教授卻給出了不壹樣的答案。

我們不論對錯,想必每個人都已經在生活中、在平台上聽到看到了答案。

-------------------------------------------------------

我們重新回顧壹下今年3月份,吳尊友教授采訪時的對3年疫情的思考和回答,來再次感受壹下這位疾控專家的魅力。

記者:經過了叁年疫情挑戰之後,你對於未來我們國家的這種傳染病的防控,你思考又是什麼?

吳尊友:現在我考慮可能還限於公共衛生人才培養的問題,從這次新冠防控來說的話,進壹步加強公共衛生人員隊伍的培養,應該說是非常重要的。

記者:你覺得最缺的是哪壹群人才?

吳尊友:應該說方方面面的人才都缺,所以我們要培養更多的公共衛生領域專家,讓他們有足夠知識,有豐富經驗,在將來遇到類似的或者新的公共衛生問題的時候能夠沖上去,能夠挑大梁。在傳染病防控的領域應該後繼有人,所以培養人才,有壹支有實力的隊伍,對於中國的公共衛生未來是非常重要的。

吳尊友壹直奮戰在疫情防控壹線,作為中國疾病預防控制中心流行病學首席專家,他最重要的職責是與中國疾病預防控制中心的其他專家壹起,運用專業知識研判疫情走向。

記者:你作為疾控中心的首席流行病學家,你感受到的是什麼?

吳尊友:最大的壓力就是對疫情形勢研判,特別是未來的走向,因為聯防聯控機制在多大程度上要動員相關部門,多少資源來進行疫情防控,最需要依仗的是研判。那麼這個研判對於決策者來說,它是壹個決策重要的依據。當然這個是壹個團隊的工作。我們有好幾個數據分析組,每天在半夜12點鍾下載,截止到晚上12點,當天報告的疫情數據馬上進行分析,這是對總的疫情數據的分析;第贰個,我們對局部的聚集性傳播的,比方說傳播鏈上有拾個、贰拾個,甚至叁拾個,這壹組傳播鏈條或者疫情流行,有專門的分析小組來進行調查,這些數據綜合在壹起(电视剧)以後,我們才把它的傳播關系,可能的下壹步流行趨勢做出研判,所以這個還是責任重大、意義重大。

新冠疫情發生以來,每次疫情研判對中國疾控中心的專家來說都是不小的挑戰,尤其對於疫情拐點的研判總是慎之又慎。

吳尊友:我們判斷的這個拐點,和老百姓理解的可能還不壹樣,作為專業人員判定,主要判斷是新感染,你新感染出現拐點,那也就是說後面疫情很快就會得到控制。

記者:老百姓的判斷是什麼?

吳尊友:老百姓判斷是現在有多少病人。

記者:滯後的?

吳尊友:對,因為新感染和感染以後出現症狀,報告上來,這個有壹個時間段的,包括你采取措施以後要過壹段時間伍到柒天,你才能看到報告病例數的下降,實際上我們做了分析以後,有充分的證據支撐這樣的研判。

除了對疫情形勢進行研判之外,作為中國疾控中心的專家,吳尊友還需要經常深入疫情發生地開展查找傳染源的工作。在吳尊友看來,查找疫情傳染源,抽絲剝繭的過程有點像破案。

記者:如果說把它比作壹個破案過程的話,實際上這是跟時間在賽跑,因為病毒變的速度太快了。

吳尊友:壹個是時間緊,最重要的就是我們的能力在多大范圍內,能夠把這個問題查清楚,會涉及你在多大程度上能夠把該收集到的信息都能收集到,把收集到的信息都能夠分析到位,當信息出現矛盾,不對稱的時候你怎麼來處理這些。

新冠疫情發生叁年以來,因為隨時都會有任務,吳尊友時刻都處於待命狀態,除了高強度的工作,他內心也承受著壓力。

記者:如果從科學的角度來說,其實流行病學家做流行病研究的時候,某種程度上是不是也跟科學家做科研差不多,有的時候做實驗也會失敗,但是對於流行病學家來說,允不允許做出錯誤的或者並不合乎實際的判斷?

吳尊友:無論是實驗室也好或者流行病學也好,大家都不希望出現錯誤。尤其流行病學涉及人群的,特別是在壹些重大傳染病情況研判的時候,這個是不允許出現這樣錯誤的,當然不允許和可能會發生是兩個概念。所以在這樣的壹個情況下就成立了專家組,那麼專家組可以聯合來研判,聯合研判應該還是考慮得比較全面,它的風險就比較小。

不少時候,吳尊友不得不面對社會上的壹些質疑之聲。

記者:面對這些讓人看了以後很不舒服的這種外界的回饋之後,你會怎麼樣?

吳尊友:作為專業人員,有的時候你得有這樣壹個膽識或者魄力去做這樣決定,這樣研判,這樣能夠把正確的信息及時告訴老百姓。比如,最近關於疫情基本控制這樣壹個研判,那麼這樣壹個研判分析就是在全國性范圍內大規模的流行結束了,或者說全省性的范圍較大規模的流行就不大可能發生了。但是有些受眾聽完了以後,認為疫情過去了,就像非典壹樣就沒了,就不會再來了,不會再發生了。

記者:會這樣嗎?

吳尊友:至少到目前為止,世界衛生組織還沒有宣布全球公共衛生緊急事件終止,就是新冠仍然是目前國際關注的突發公共衛生問題,新冠還對人民的健康構成威脅,從這個角度來說,並沒有說它就完全過去了。

記者:回過頭來看,你這叁年的頭發這個白跟壓力大有沒有關系?

吳尊友:應該說很多人付出比我多,他們在壹線工作,有些人還付出了生命的代價,所以我的這些投入真的算不了什麼,很多人頭發比我白得多,我只是通過媒體的宣傳,好像感受到我的工作經歷。實際上更多人承受比我的壓力更大,他們比我更辛苦,而且付出得更多,貢獻得更多。

記者:你打量自己的這份工作,公共衛生或者流行病學家他身上擔的責任是什麼?

吳尊友:沒有考慮那麼多,覺得自己做力所能及的工作,把自己能做的做好就行了。過去叁年,應該說中國疫情總體形勢在控制住的情況下,就像中央政治局會議說的極不平凡,作為壹個公共衛生人員盡自己的力所能及做壹點工作,那麼也是對疫情防控的壹個貢獻,同時對自己還是壹個學習經歷,都是寶貴的財富。- 新聞來源於其它媒體,內容不代表本站立場!

-

原文鏈接

原文鏈接:

目前還沒有人發表評論, 大家都在期待您的高見