-

日期: 2024-03-07 | 来源: 海边的西塞罗 | 有0人参与评论 | 专栏: 文章出轨 | 字体: 小 中 大

而作为小说中的正面家族,厄崔迪家族带有非常鲜明的美国人自诩拥有的那种特点:施行“仁政”、摆出一副愿意了解当地土著的姿态,并幻想土著们会把自己当做“救世主”来崇拜。

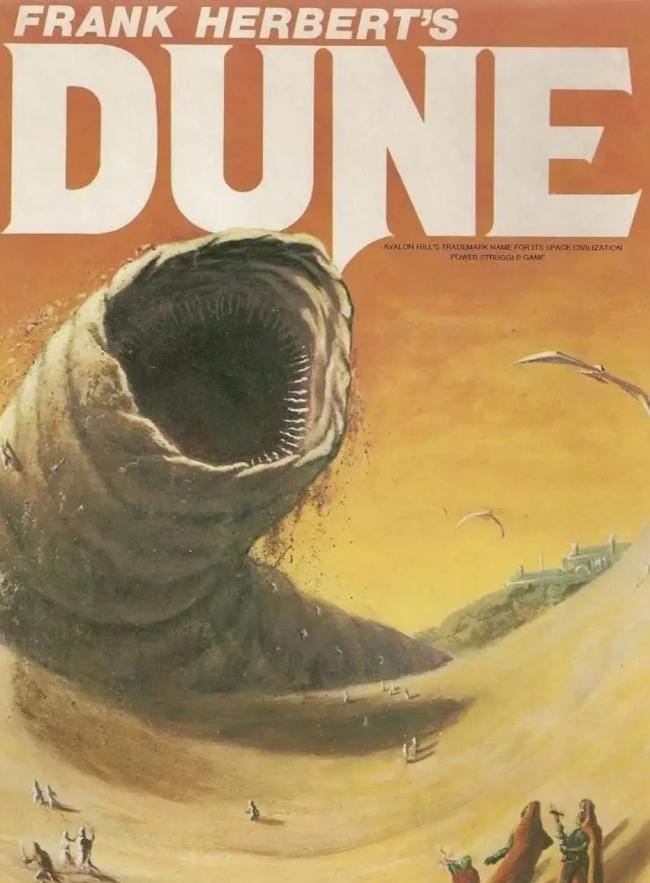

特别露骨的是,在《沙丘》第一部当中,作者采用了《阿拉伯的劳伦斯》式的处理,让主人公在沙丘这颗星球上“土著化”成为本地人,驾驭沙虫,最后带领本地的弗里曼人“闹革命”,推翻了敌对的哈克南家族的统治。

后来类似的剧情又被《阿凡达》借鉴过去,成了一个在好莱坞用烂了的梗。

这样情节处理是不是有些“西方式的一厢情愿”请大家见仁见智。但必须指出的是,小说《沙丘》的第一部问世于1965年,当时的美国,正在第三世界支持很多国家的自决独立。民族自决理念是美国的威尔逊总统在一战后提出,并在二战后正式得以全球范围内铺开的。当时从印度到非洲,大量的国家都在美国和苏联这两个超级大国的支持和默许下从英法等老牌帝国的手中获得了独立。美国通过这种推动成功“兵不血刃”的解构了英国殖民统治体系。并进而从旧帝国手中接管了世界的霸权,这个过程与小说中保罗·厄崔迪“借”弗里曼人之手推翻宿敌哈克南、并瓦解旧帝国统治是很神似的。

而一如小说中所说,当时的美国,梦想创造的是一个自己并不直接出手统治,却在自己隐形管理下存在的,“永远不会灭亡,永远不会过于聚拢,又不会过于分散的文明”。

当然,身为科幻巨匠,弗兰克·赫伯特对于这个“美国梦”是有批判的。在后续的小说中,曾自信自己是“天选之子”的保罗·厄崔迪最终堕入了黑暗面。他的梦想只能交由其儿子去完成。

而巧合的是,几乎就在同一时期,美国也正在遭遇越战的精神冲击。

所以可以说,当时的美国人,可能很容易带入保罗·厄崔迪以及他的子孙们的那个角色。所以他们非常热读这本小说。

厄崔迪家族对沙丘世界的梦想,其实就隐喻了那个时代的美国人对现实世界的梦想。

- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!

-

原文链接

原文链接:

目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见